2021年4月30日に消費者庁より「有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起」がありました。消費者庁の調査により、有名なブランドの商品やロゴの画像を盗用したサイトを作成し、注文した商品が代金支払い後であっても到着しない事態が確認されたそうです。消費者庁の発表を解説しながら、消費者に信頼してもらえるサイト作りのポイントについてまとめました。

参考

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_210430_1.pdf

この記事の目次

偽の通信販売サイトの概要

今回の発表により指摘されたサイトは下記の5つに分けられています。

- 調理器具ブランド「STAUB」のロゴを盗用した偽サイト

- 「TOPVALU」のロゴを盗用したソファブランド「Yogibo」を販売する偽サイト

- 自転車ブランド「FELT」のロゴを盗用した複数メーカーの電動アシスト自転車を販売する偽サイト

- 「株式会社 DIY 工具雑貨店」が運営するDIY関連商品の偽サイト

- 「株式会社レディースファッション通販」が運営する衣料品、生活雑貨、食料品などの偽サイト

いずれのサイトも、外見は普通のECサイトと変わらず、不自然な日本語表記がほとんどないため、偽サイトかどうかを見抜くのは難しいでしょう。また、どのサイトもSSL化されており、サイトのドメインには「staub」や「topvalu」のようにブランド名が入っているため、一見して偽物と見抜きづらい精巧な作りとなっています。

価格表記については、公式サイトや他の優良な通販サイトと比較し、3割~7割ほど安く表示されています。そのため、少しでも安く購入しようと多数のサイトを調べている方であれば、多少怪しいと思う気持ちがあったとしても注文してしまうのでしょう。

決済方法については、「STAUB」のロゴを盗用した偽サイトではクレジットカード決済、それ以外の偽サイトでは個人名義の銀行振込となっていました。入金を行っても、商品は届かず、問い合わせに対してアドレスが無効であったり、返信がなかったりと連絡を取ることができません。また、注文した商品とは異なる商品が外国から送られてきた事例も確認されているようです。

信頼してもらえるサイト作りに必要な要素とは

注意喚起によって最近の偽サイトが精巧な作りになっており、消費者の目線に立った場合、本物かどうかを見抜くことが困難になっています。EC事業者としては、安心して購入してもらえるようなサイト作りができなければ、自社サイトの売上を伸ばしていくことは難しいでしょう。

信頼されるサイトを作るために、まずは下記の5点を抑えていくのはいかがでしょうか。

- 後払い決済の導入

- レビューキャンペーンの活用

- コーポレートサイトの作成

- 会社関係者によるSNS運用

- 偽サイトの注意喚起

こちらの要素について一つずつ解説をしていきます。

1. 後払い決済の導入

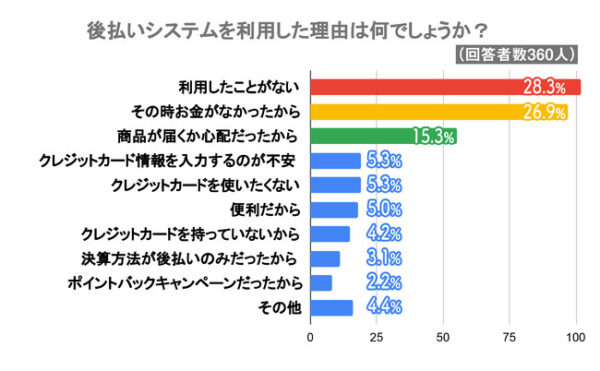

銀行振込やクレジットカード決済など、消費者が前払いをしなくてはならない決済方法では、消費者の不安を解消することは難しいでしょう。Office Withが行ったアンケートでは、後払い決済の利用理由として、「商品が届くか心配だったから」が挙げられています。

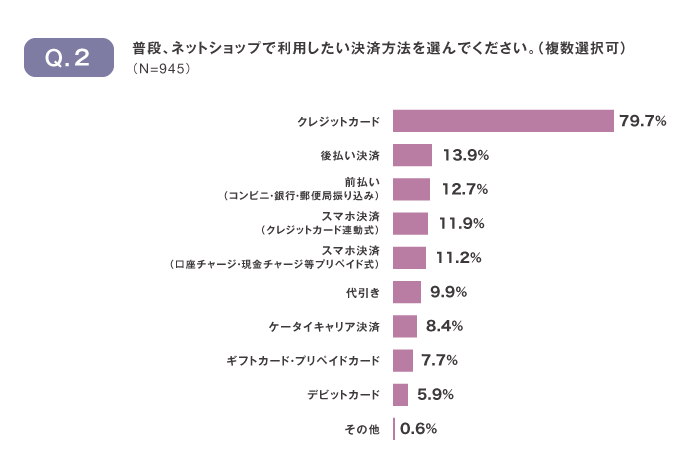

また、株式会社ネットプロテクションズによる調査では、ネットショップで利用したい決済方法として、クレジットカードに次いで後払い決済はニーズの高い決済方法であることがわかります。後払い決済を導入することで、消費者に安心して購入してもらえるようになるため、新規顧客獲得にも繋がるでしょう。

2. レビューキャンペーンの活用

レビューキャンペーンについては自社サイト内外で実施することを推奨します。サイト内のレビュー施策においては、第三者によるテキストコンテンツを充実させることで、消費者が購入を検討する際に信頼性のあるサイトかどうか判断できるようになります。しかし、サイトを丸ごとコピーされてしまう可能性も考えられます。

サイト外へレビューキャンペーンとして、購入者に対してSNSへの投稿を促すことも必要です。消費者は購入の際に、検索エンジン以外に、他の消費者の購入体験をSNSで確認する傾向があります。そのため、サイト自体の信頼性を高めるために自社サイト以外でのブランディングは行って良いかと思います。

3. コーポレートサイトの作成

偽サイトの会社概要は適当な内容が多く、会社名、所在地、代表者名が実在しているものも使われることがあり、消費者が判別するのは難しいでしょう。そこで、企業の信頼性を高めるために、サイト内にある簡易的な会社概要ページではなく、企業情報や代表者情報、事業内容を明記したコーポレートサイトがあることが望ましいです。自社サイト以外に運用しているECモールなどがあれば、併記することで信頼性を高められるのではないでしょうか。

4. 会社関係者によるSNS運用

会社代表者や事業責任者が、サイトの責任者としてSNSを運用することは今となっては珍しいことではありません。中の人が表に出ることで、信頼できる会社であることをアピールするきっかけにも繋がります。

個人名義で運用することが難しい場合、新商品の入荷情報やセールなどのキャンペーン情報を発信する公式アカウントを運用するだけでも信頼性は変わっていきます。長期に渡る情報発信がサイトの信頼性を向上させ、ファンのエンゲージメントを高めることにも繋がっていくのです。

5. 偽サイトの注意喚起

自社のコピーサイト及び自社商品を扱う偽サイトが出た場合、いち早く公式サイトではその情報を発信することが重要です。サイトの知名度や売上の規模に関わらず、偽サイトは日々作られています。有名ブランドに限った話とは思わずに、自社商品が詐欺に使われていないか、定期的に確認することをおすすめします。

さいごに:巧妙化する偽サイトの負けないために

偽サイトの運営者は国外にいることが多く、警察へ通報しても逮捕やサイト閉鎖へ追い込めないこともあるそうです。偽サイトに販売されているブランドは、ブランド自体の信用を失いかねないため、定期的な巡回は欠かせないかと思います。また、有名ブランドの商品を仕入れて販売する総合通販サイトでは、サイト自体のブランド力を向上させることが必要になってくるでしょう。

犯罪を行うサイトによって、余計なコストを費やしてしまうことは悲しいことではありますが、競合企業と比べて、自社のブランド力を高めるために行う施策の一環として前向きに捉えて日々のサイト運営を行っていくのはいかがでしょうか。