DX&マーケティング事業を展開するナイル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:高橋飛翔)が、全国の20~60代の男女1,028名を対象に、生成AIの日常的な情報収集ツールとしての浸透度と利用状況について調査を実施したことが発表されました。同社は2025年3月に行った同様の調査結果と比較しながら、生成AIをめぐるユーザーの最新動向を分析しています。

この記事の目次

調査概要

・調査期間:2025年10月15日~17日

・調査方法:インターネット調査(Fastask利用)

・調査対象:全国の20~60代の男女1,028名

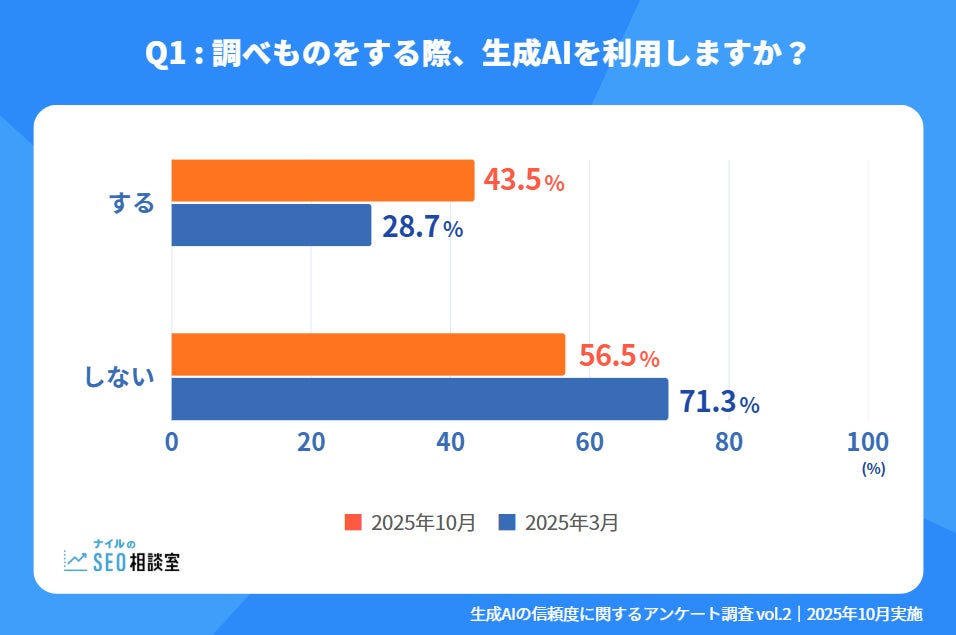

調べものをする際の生成AI利用率が大きく上昇、20代では6割超え

「調べものをする際に生成AIを利用する」と回答した人の割合が前回調査時の28.7%から43.5%へと半年程度で大幅に増加していることが明らかになりました。この結果からは、生成AIが情報収集における一般的な手段として急速に社会へ浸透しつつある状況が浮き彫りになっています。

利用者増加の背景には、ChatGPTなどの生成AIサービスの知名度がさらに高まり、試験的に利用してみるユーザーが増えたことが考えられます。また、検索エンジンのように質問形式で情報を得られる手軽さや、情報の要約・整理といった用途での利便性が広く認知されてきたことも影響していると考えられます。

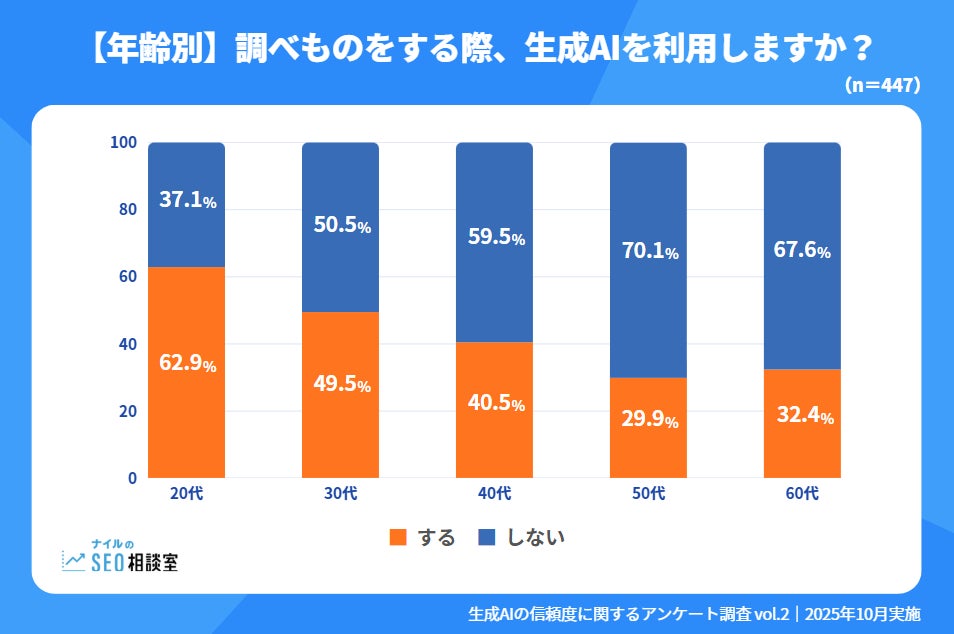

年代別の分析では、20代(62.9%)、30代(49.5%)で特に高い利用率を示しており、デジタルネイティブ世代ほど新技術への抵抗感が少なく、積極的に日常生活に取り入れている傾向が見られます。

一方で、世代が上がるにつれて利用率は下がる傾向があり、これは新しいテクノロジーツールへの不慣れさや、情報の信頼性に対する懸念が強いためと考えられます。

情報収集は検索エンジンとの使い分けが主流に、生成AIの信頼性は課題

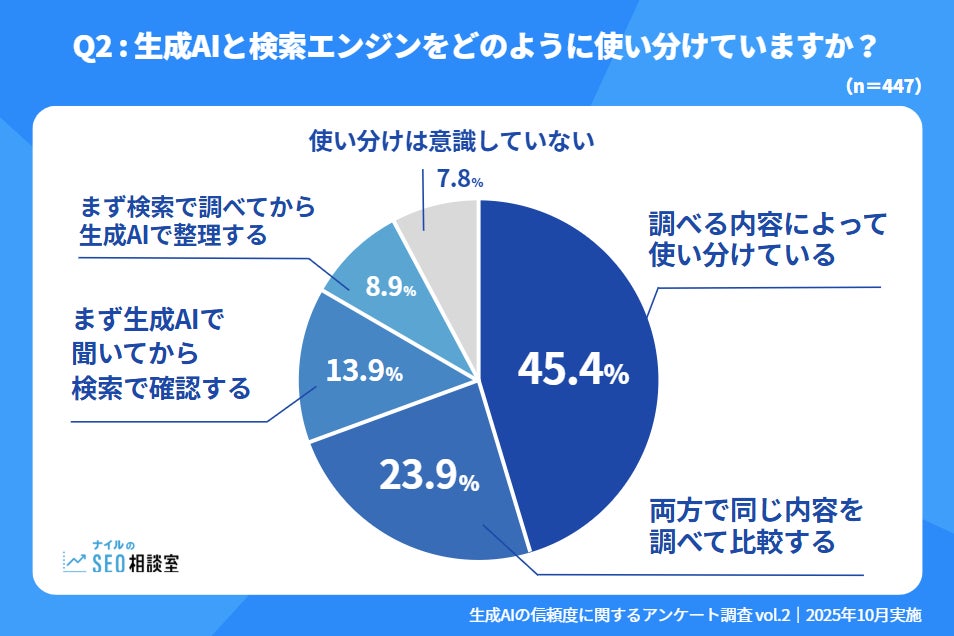

生成AIと検索エンジンをどのように使い分けているかという質問では、最も多かった回答は「調べる内容によって使い分けている」(45.5%)でした。この結果は、ユーザーが両ツールの得意分野と不得意分野を理解し、より効率的な情報収集を行うようになっている状況を表しています。

また、「両方で同じ内容を調べて比較する」(23.9%)や「まず生成AIで聞いてから、検索で確認する」(13.9%)という回答も多く見られ、生成AIの回答をそのまま信じるのではなく、検索エンジンを使ったファクトチェックを行うユーザーが少なくないことが分かります。

多くのユーザーが生成AIの利便性を理解している一方で、得られる情報の正確性については完全な信頼を置いていないという現状を反映した結果となっています。

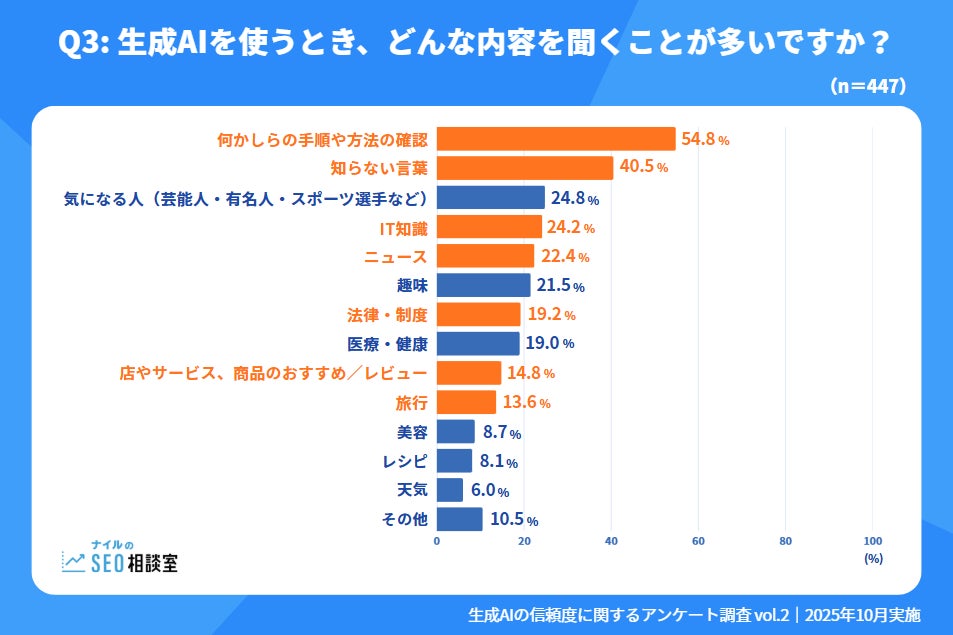

過半数が「手順・方法の確認」に活用、個人の体験重視のテーマでは限定的

生成AIで調査する内容として最も多かったのは「何かしらの手順や方法の確認」(54.8%)で、次いで「知らない言葉」(40.5%)となっています。この結果から、生成AIが辞書的な役割や、複雑な手順をわかりやすく説明してくれるツールとして高く評価されていることがうかがえます。

さらに、リアルタイム性が求められる「ニュース」(22.4%)、情報の正確性が特に重要な「IT知識」(24.2%)や「法律・制度」(19.2%)といった専門分野でも一定の利用が見られています。これは検索エンジンよりも要点をすばやく整理できるという生成AIの特性が、これらの領域でも役立てられているためと考えられます。

一方で、「店やサービス、商品のおすすめ/レビュー」(14.8%)や「旅行」(13.6%)など、個人の実体験が重視される話題に関する利用は、現時点ではまだ限定的な状況です。

現在の生成AIの利用状況を見ると、複雑な情報の整理や概念の解説など、"知りたい内容をわかりやすく説明してくれる便利なアシスタント"として活用されているケースが多数を占めていると考えられます。

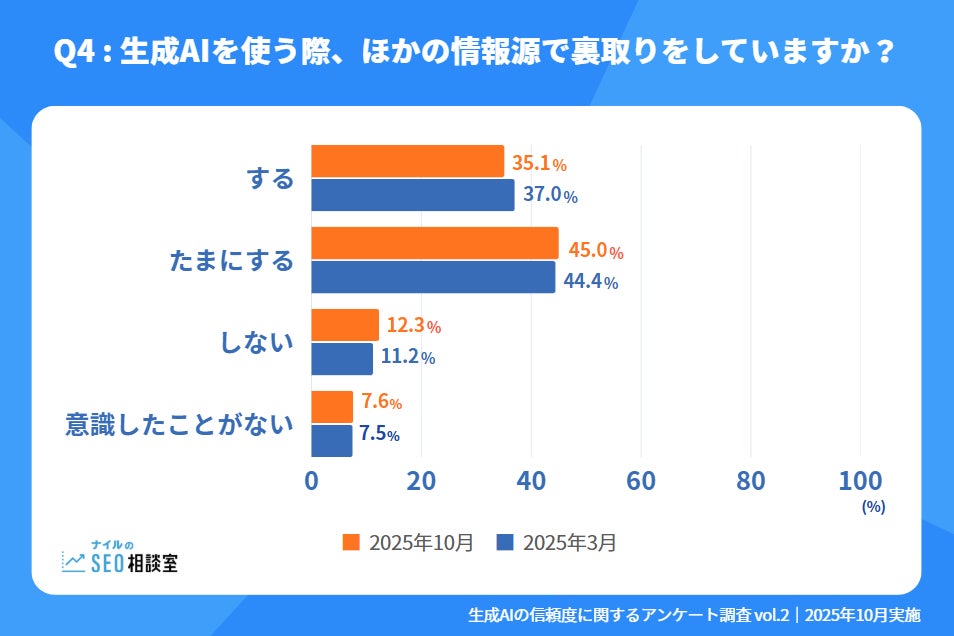

生成AI情報の"裏取り"行動は変わらず、信頼度の向上が求められる

生成AIを使う際に、他の情報源で裏取り(ファクトチェック)をしているかという質問に対しては、「している」(35.1%)、「たまにする」(45.0%)と、合計で約8割のユーザーが何らかの形で裏取りを実施していることが明らかになりました。

この回答傾向は、前回の調査結果とほぼ変わらない結果となっており、生成AIの利用率は増加しているものの、提供される情報の信頼性に対するユーザーの懸念は依然として解消されていない状況が見て取れます。つまり、「AIの回答には誤りが含まれている可能性がある」という前提のもとでサービスを利用している実態が浮き彫りになっています。

この点は生成AIサービスにとって最も大きな課題であり、情報源の明確な提示や回答精度に対する保証など、信頼性を高める取り組みがさらなる普及に不可欠であると言えるでしょう。

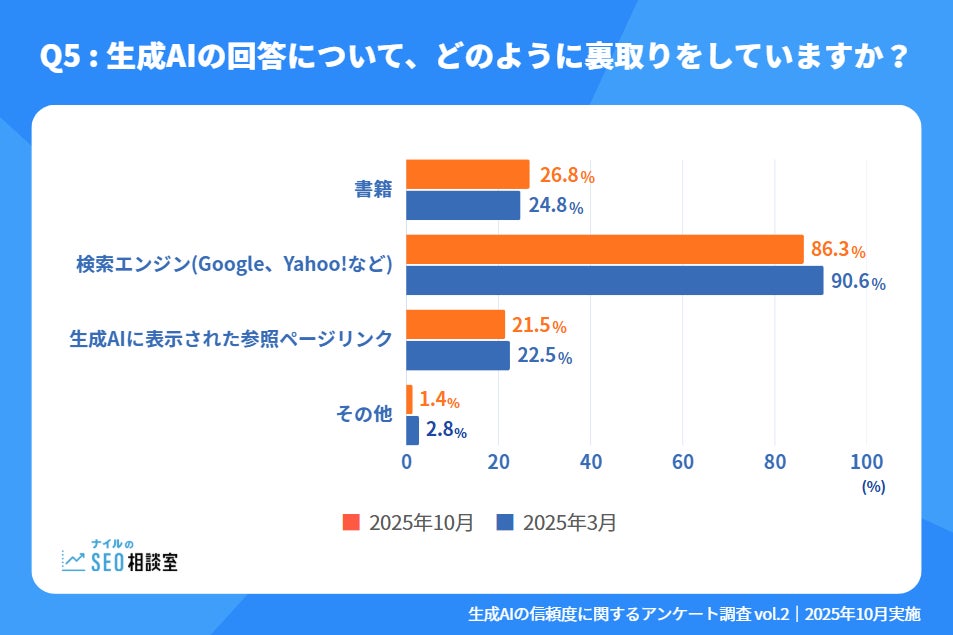

裏取りの手段は「検索エンジン」が圧倒的、AIの参照リンク活用は伸び悩み

生成AIの回答内容を裏取りする方法としては、「検索エンジン」(86.3%)が圧倒的多数を占めており、前回調査(90.6%)とほぼ同水準を維持しています。

この結果からは、生成AIを日常的に活用しているユーザーの多くが、最終的な情報確認は依然として検索エンジンを通じて得られる情報を頼りにしていることが分かります。

特に注目すべき点として、AIサービスが提供する「参照ページリンク」の利用率は21.5%と低く、前回調査からほとんど変化が見られないことが挙げられます。

ファクトチェック意識の高いユーザーが多数を占めている状況にもかかわらず、AIが回答と一緒に提示している情報源(参照リンク)自体はあまり活用されていないという実情が明らかになりました。

この背景には、セカンドオピニオンとして別のウェブサイトから情報を得たいという思いや、自分で検索エンジンを使って調査した方がより確実な情報に到達できるという、ユーザー側の経験則が影響していると考えられます。

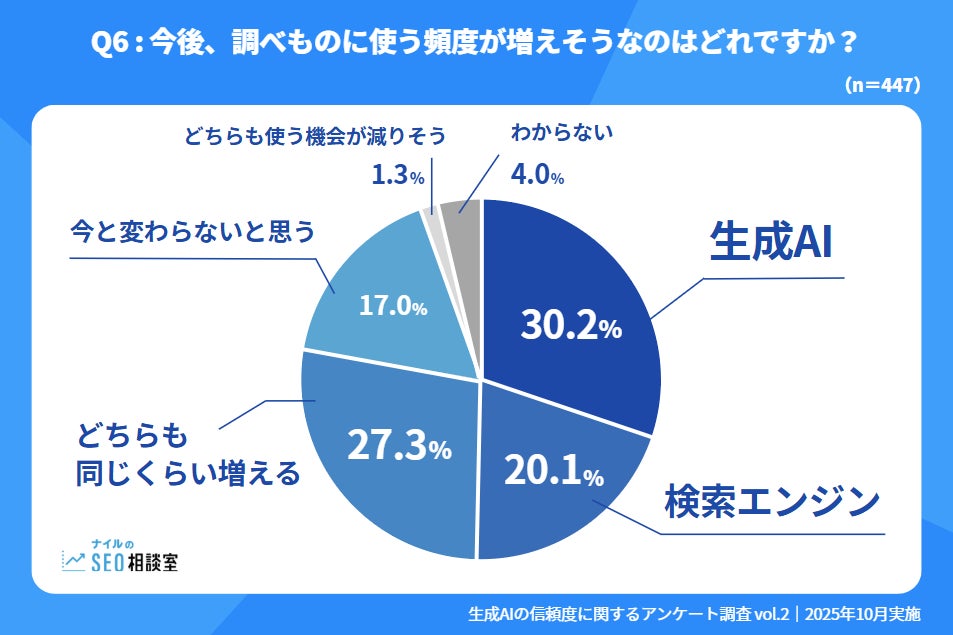

今後の利用意向も生成AIが最多、検索エンジンとの併用も進む見通し

今後の利用頻度に関する質問では、「生成AIが増えそう」と回答した人が30.2%と最も多く、「検索エンジン」(20.1%)を上回る結果となりました。また、「どちらも同じくらい増える」(27.3%)という回答も含めると、半数以上のユーザーが生成AIを情報収集の手段としてより積極的に活用する意向を持っていることが分かります。

これらの結果からは、検索エンジンを完全に置き換えるというよりも、「情報収集の入り口として生成AIを活用する」傾向がさらに強まっていくことが予想されます。

特に、生成AIのユーザーインターフェースや回答品質が向上するにつれて、シンプルな質問や手順確認といった場面では生成AIを優先的に利用するケースが増加していくと考えられます。

ただし、情報の正確性に関する課題はすぐには解決しないとの見方があり、多くのユーザーは検索エンジンを使って自分自身で信頼できる情報を確認するという行動パターンを維持し続けるものと思われます。

信頼度には依然課題があるものの、生成AIの利用は着実に拡大へ

今回実施された調査では、情報収集における生成AIの活用が前回調査よりも明らかに広がり、特に若年層を中心に積極的な利用が進んでいることが確認されました。

しかしながら、利用率は拡大している一方で、約8割のユーザーが何らかの形で裏取り(ファクトチェック)を行っている実態があり、この意識は前回調査からほとんど変化していません。

裏取りの手段として検索エンジンを使用するケースが圧倒的多数を占めていることから、生成AIと検索エンジンは競合関係ではなく、互いに補完し合う関係として定着しつつあると言えるでしょう。

今後も生成AI利用のさらなる増加が見込まれます。ただし、提供される情報の正確性を検証する姿勢は継続すると予想され、情報の信頼性に関する課題を理解した上で賢く活用するというユーザーの姿勢が一般化していくと考えられます。

出典元:ナイル株式会社 プレスリリース