株式会社帝国データバンクが、水産養殖業者の倒産・休廃業解散状況について詳細な調査・分析を実施しました。その結果、2025年1月から8月までの期間で、すでに前年通年を上回る数の事業者が市場から撤退していることが明らかになりました。

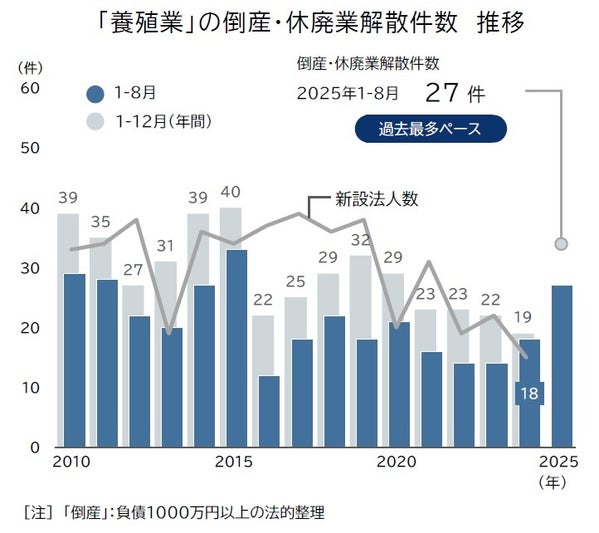

2025年1-8月期に発生した水産養殖業者の倒産は7件、休廃業・解散は20件で、合計27件が市場から退出しています。この数字はすでに前年通年の19件を大幅に上回っており、このペースでは過去10年で最多となる可能性が高まっています。気候変動に伴う海水温上昇、稚魚の死滅率上昇、飼料価格の高騰などが業績悪化の要因となり、2024年度には業績が悪化した水産養殖業者の割合が6割を超える状況となっています。

この記事の目次

水産養殖業界の現状分析

帝国データバンクが実施した今回の調査によると、日本の水産業における重要な位置を占める「水産養殖業」が現在、大きな岐路に立たされています。2025年1月から8月までの期間に、サケやブリなどの魚類、貝類、さらにはウナギなどの内水面養殖を含む養殖業者の間で、負債1000万円以上の法的整理による倒産が7件、休廃業・解散(以下「廃業」)が20件発生しました。これにより、合計27件の事業者が市場から撤退する結果となっています。

この数字は、前年通年の19件をすでに大幅に超えており、このまま推移すれば、2025年通年では過去10年間で最も多い倒産・廃業件数となる可能性が高いことが懸念されています。

養殖業界における環境変化と参入状況

近年、養殖業界では気候変動による海水温の上昇や、魚介類の需要増に伴う漁獲量の増加によって天然資源が枯渇するといった問題が表面化しています。こうした背景を受け、大手水産会社を中心に多くの企業が養殖業に相次いで参入してきました。

さらに、近年では陸上養殖などの技術革新によって、従来の水産業以外の事業者でも参入のハードルが低くなっています。2017年には年間で39社の養殖業者が新設されるなど、一時期は業界に活況がもたらされていました。

養殖業界が直面する経営課題

しかしながら、養殖業は水温や気温の変化、台風被害などの気候変動に加え、輸入飼料の価格変動、出荷時の魚価の変動によって経営が大きく左右されやすい特性があります。近年においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店向け需要の急減で収益が悪化したことに加え、円安の進行による飼料価格の高騰、そして海水温の上昇による稚魚の死滅率上昇といった複合的な影響が事業者に大きな打撃を与えています。

これらの要因により業績が悪化した事業者が増加し、過去の設備投資に伴う借入金の返済負担などで資金繰りが圧迫された結果、事業継続を断念せざるを得ない養殖業者が増加傾向にあります。

2024年度の業績動向分析

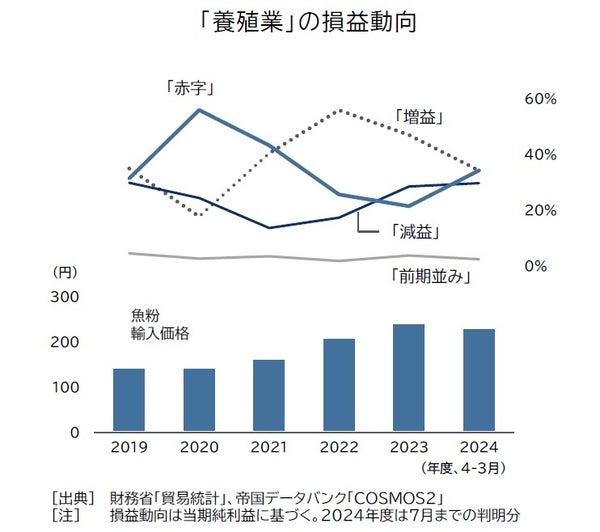

帝国データバンクの調査によると、養殖業者における2024年度の業績動向では、前年度から利益を減らした「減益」企業の割合が29.5%となり、コロナ禍以降では最も高い水準に達しています。また、「赤字」企業の割合は34.1%と、3年ぶりに3割を超える状況となりました。

これらの結果、「減益」と「赤字」を合わせた「業績悪化」の割合は63.6%に達し、前年度(49.6%)から14ポイント上昇するなど、養殖業者の業況悪化が顕著になっています。

業績悪化の主な要因

養殖業の業績悪化の背景には、複数の要因が複合的に作用しています。まず、魚種によっては餌代が養殖コストの7割以上を占めるなか、配合飼料の原料となる輸入魚粉の価格が過去3年間で約6割も高騰し、事業者の収益を大きく圧迫しています。

また、赤潮の発生や海水温の急上昇による育成不良も深刻な問題となっています。さらに、高級魚の代表格である養殖マダイなどでは、輸出先の中国などで水産物の輸入制限措置が取られ、国内市場においても物価高を背景とした値上げ難が重なったことで魚価が低迷する状況に陥っています。

近年注目を集めている陸上養殖についても、電気料金の高騰といった新たな課題に直面し、減益や赤字となったケースが目立っています。このように、養殖業界全体で経営環境の悪化が顕著になっています。

養殖業の今後の展望と課題

サンマやイカ、サバなど様々な魚種で不漁が続く中、持続可能な水産業として養殖事業への期待は依然として高まっています。現在、一部の事業者ではふるさと納税や通信販売などの取り組みを強化することで単価アップを図る動きも見られています。

しかしながら、養殖業の生命線となる飼料の安定供給や、急速に変化する自然環境への適応といった根本的な課題の解決が急務となっています。今後の養殖業界の持続的発展のためには、これらの課題に対する効果的な対策の実施が求められています。

養殖業界の構造的変化

水産養殖業界は現在、大きな構造変化の渦中にあります。従来の中小規模の養殖業者に加え、大手企業の参入や技術革新による新たなビジネスモデルの台頭が見られます。特に環境制御が容易な陸上養殖施設への投資が増加していますが、初期投資の大きさやランニングコストの高さが新たな課題となっています。

また、魚種によって経営状況に大きな差が生じている点も特徴的です。マグロやウナギなどの高級魚を扱う養殖業者と、ブリやマダイなどの一般的な魚種を扱う業者では、直面する課題や市場環境が異なっています。

今後、業界の再編が進む可能性も指摘されており、技術力や資金力のある事業者の生き残りが予想される一方で、家族経営を中心とした小規模事業者の廃業が加速する懸念もあります。

持続可能な養殖業への転換

養殖業の将来に向けた明るい展望としては、環境負荷の少ない持続可能な養殖技術の開発と普及が挙げられます。飼料効率の改善や代替タンパク源の開発、IoTやAIを活用した養殖管理システムの導入などが進められています。

また、消費者の間でも持続可能な方法で生産された水産物への関心が高まっており、環境認証を取得した養殖製品の需要が増加傾向にあります。このような市場の変化に対応できる事業者は、今後の競争において優位性を確保できる可能性があります。

帝国データバンクの調査結果は、日本の水産養殖業が転換期を迎えていることを示しています。業界全体としては厳しい状況が続くものの、技術革新や市場ニーズの変化に柔軟に対応できる事業者には、新たな成長機会が生まれる可能性も秘めています。

出典元: 株式会社帝国データバンク プレスリリース