公益財団法人流通経済研究所が2025年8月1日から2日にかけて、備蓄米に関する消費者調査(WEBアンケート)を実施しました。この調査では、消費者の米購入における選好や備蓄米に対する評価などが明らかになっています。同研究所の主席研究員である折笠俊輔氏のコメントを交えながら、調査結果の詳細をご紹介します。

この記事の目次

調査の概要

この調査は2025年8月1日から2日にかけて実施されたもので、調査手法としてはマーケティングアプリケーション社のパネルを対象としたWEB調査が採用されました。調査対象地域は1都三県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に加え、大阪府・京都府・兵庫県、さらに愛知県と福岡県のパネル会員となっています。

対象者の条件として、「米を週に1回以上食べる」かつ「米を半年に1度以上購入する」という基準を設け、これらの条件に合致する6000名以上をスクリーニングした結果、最終的な回答者数は1,132名(男性352名・平均年齢46.7歳、女性780名・平均年齢50.4歳)となりました。

コメにこだわりのあり、銘柄米を選択する消費者は30%以上存在

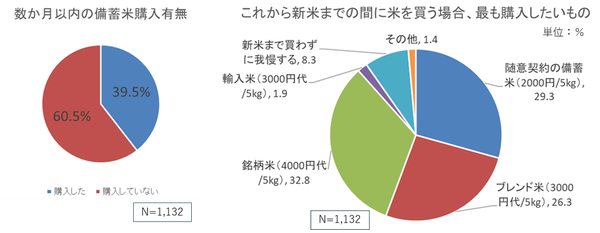

調査結果によると、回答者のうち備蓄米購入経験のある消費者は約40%に上ることが判明しました。この調査が大都市を対象としているため、備蓄米を購入していない消費者も存在すると考えられますが、その数はそれほど多くないと見られています。

消費者全体のうち、これから新米までの間に米を買う場合に、最も購入したいものとして32%以上の消費者が銘柄米と回答しています。これについて折笠主席研究員は「農水省のコメの価格の統計においても銘柄米の割合が40%程度で横ばい推移しているが、30~40%程度、価格は高くても銘柄米を選択する消費者が存在していることが分かる」と解説しています。

新米までに購入したい米とその理由

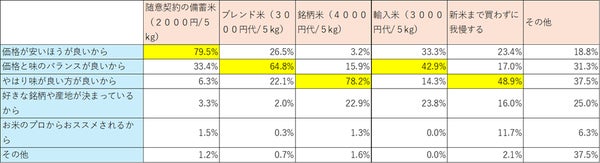

この調査結果について折笠主席研究員は「価格にこだわる消費者は随意契約の備蓄米、価格と味のバランスを重視する消費者はブレンド米、味にこだわる消費者は銘柄米を支持する傾向にある」と分析しています。消費者の選好は価格と味のバランスによって異なることが明らかになりました。

備蓄米の味の評価は、古いほど低い傾向にある

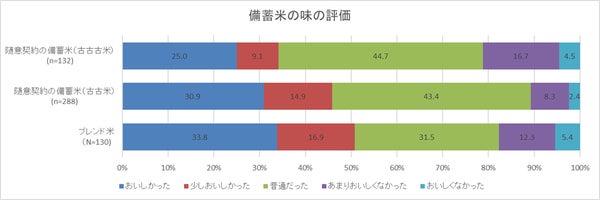

備蓄米の味の評価に関しては、古いものほど評価が低くなる傾向が見られました。古古米と古古古米を比較すると、「おいしかった」「少しおいしかった」という回答率は古古米の方が大きく、「おいしくなかった」「あまりおいしくなかった」の回答率は古古古米の方が大きくなっています。このことから、古い米ほどコメの食味が低下している可能性が示唆されています。

また、ブレンド米については「おいしかった」側の評価が随意契約の備蓄米よりも高い一方で、「おいしくなかった」の評価は古古米よりも低いという結果が出ています。折笠主席研究員はこの点について「おそらくブレンド米の個別のブレンド内容に左右されている可能性がある」と指摘しています。つまり、ブレンド米の評価はそのブレンドの内容によって大きく変わるということです。

備蓄米の味の評価が低い場合、ブレンド米や銘柄米にシフトする割合が大きい

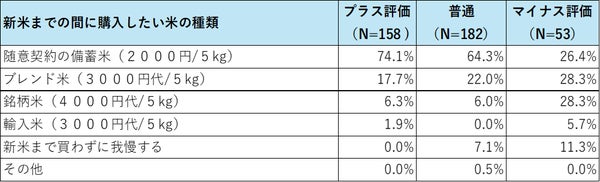

調査では、備蓄米購入者の味の評価と、新米までの間に購入したい米の関係性も分析されています。備蓄米購入者のうち、「おいしかった」「少しおいしかった」と回答した人をプラス評価、「普通」と回答した人を普通、「おいしくなかった」「あまりおいしくなかった」と回答した人をマイナス評価として集計した結果、マイナス評価の場合にはブレンド米や銘柄米へのシフトが顕著に見られることが分かりました。

折笠主席研究員は「なお、備蓄米は産地品種銘柄が不明であるため、消費者の食味の好みと、米の特性などの組合せで、味の評価が変わることがある(産地や品種を選べない&不明であるがゆえ)」と補足しています。このことから、備蓄米の評価は消費者の好みと米の特性との相性によって左右される面があることも示唆されています。

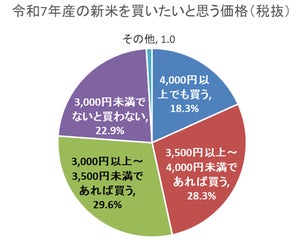

新米に3000円以上出しても買いたい消費者は75%以上

新米に対する価格意識についても調査が行われ、消費者の約半数が3,500円以上でも新米を購入したいと回答していることが明らかになりました。折笠主席研究員は「新米への期待の高さがうかがえる」と分析しています。この結果から、消費者は新米に対して高い価値を認め、それに見合った対価を支払う意思があることが示されています。

米の農水省統計の推移を読み解く

この調査結果から、農水省のコメの小売価格統計において、価格の下がり幅が小さくなっている、あるいは微増している要因について、以下のような分析が可能であると折笠主席研究員は述べています。

一つ目の要因として、「食味にこだわりのある消費者は、あえて銘柄米を購入しており、その消費者が30~40%程度存在しているため、備蓄米の割合が伸びないため」という点が挙げられています。つまり、一定数の消費者は価格よりも味を重視して銘柄米を選択し続けているということです。

二つ目の要因としては、「備蓄米を購入した消費者のうち、食味に満足できない一部の人々が銘柄米に回帰したため」という点が指摘されています。備蓄米の食味に満足できなかった消費者が、再び銘柄米を購入するようになったことも、価格の下支えに繋がっていると考えられます。

この調査結果から、消費者の米に対する選好は多様であり、価格だけでなく味や品質も重要な購入判断基準となっていることが明らかになりました。特に銘柄米を支持する層が一定数存在することや、新米に対する高い価値評価があることは、米市場における消費者動向を理解する上で重要な知見となっています。

備蓄米の味の評価については、保存期間が長くなるほど評価が下がる傾向があり、それが消費者の購入行動にも影響を与えていることが示されました。特に備蓄米の味に満足できなかった消費者は、次回の購入時にブレンド米や銘柄米にシフトする傾向が強いという点は、米の流通や販売戦略を考える上で参考になる情報です。

また、新米に対する消費者の価格意識については、3,000円以上でも購入したいという回答が75%以上を占めており、特に約半数の消費者が3,500円以上でも新米を購入する意思があることが判明しました。これは新米に対する消費者の期待の高さを示すと同時に、品質の高い米に対しては適切な価格設定が受け入れられる可能性を示唆しています。

今回の調査結果は、米の生産者や販売業者にとって、消費者ニーズに応じた商品展開や価格戦略を検討する上で貴重な情報となるでしょう。特に銘柄米の安定した需要や新米に対する高い価値評価は、付加価値のある米づくりや販売戦略の重要性を示しています。

出典元:公益財団法人流通経済研究所 プレスリリース