デジタルマーケティングの株式会社バリューファースト(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:佐野 聡士)が運営するサービス「ゼニエモン」は、10代以上の男女400名を対象として、近年問題となっているお米の価格高騰が家計に与える影響について詳細なアンケート調査を実施したことが発表されました。

【調査概要】

調査期間:2025年5月29日~2025年6月12日

調査機関:自社調査

調査対象:クラウドワークスに登録している10代以上の男女

有効回答数:400件

調査方法:クラウドワークスによるインターネット調査

この記事の目次

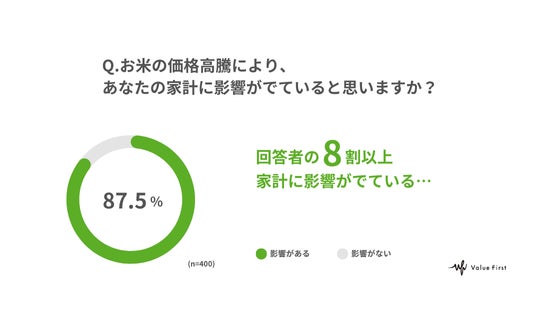

回答者の8割以上の家庭でお米の価格高騰により家計に影響がでている

今回実施されたアンケート調査によると、全体の87.5%の方がお米の価格高騰によって家計への影響を感じていると回答しています。この結果から、多くの家庭が現在の米価格上昇の波を受けていることが明らかになりました。では、実際に消費者はどのような価格帯でお米を購入しているのでしょうか。次に購入場所と価格帯の関係について詳しく見ていきましょう。

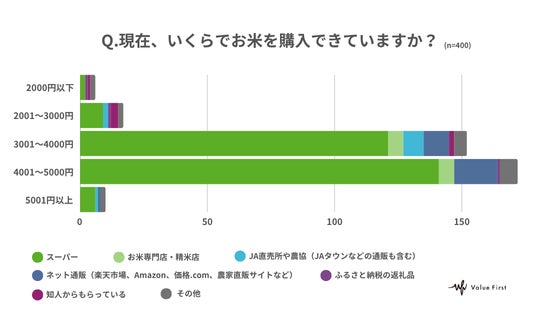

どの価格帯でもスーパーで購入している人が最も多い

調査結果によると、価格帯にかかわらずスーパーマーケットでお米を購入している消費者が最も多いことがわかりました。特に注目すべき点として、3000円以下の価格帯では、グラフ中のピンク色で示されている「知人からもらっている」という回答が目立っています。

ただし、「もらっている」と回答した方々の実態を詳しく見ると、以下のような形態で入手している傾向が見られました:

- 知り合いの農家から安く購入している

- 実家から送ってもらっている

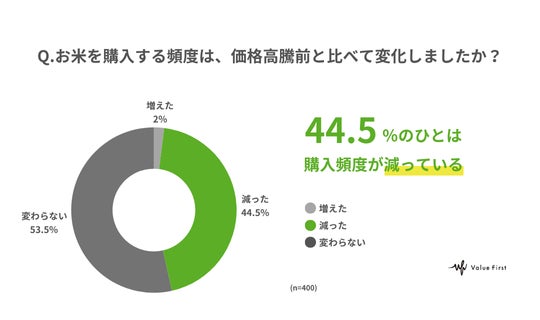

回答者の44.5%は価格高騰前と比べ購入頻度が減っている

アンケート結果から、44.5%の回答者が価格高騰前と比較して購入頻度が減少していると回答していることがわかりました。一方で、興味深いことに2%の方は購入頻度が増えたと答えています。

また、全体の半数以上が「変わらない」と回答していることから、価格が上昇しても日本人の食生活においてお米の重要性は変わらず、必要不可欠な食材として位置づけられていることが示唆されています。多くの家庭では、価格高騰にもかかわらず、引き続きお米を主食として消費し続けたいという意向が読み取れます。

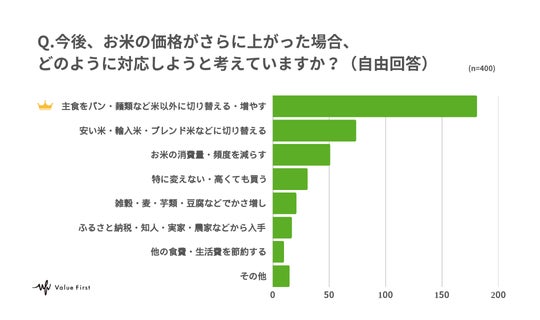

今後、お米の価格がさらに上がった場合の対応策は主食の切り替えが最多

さらに米価格が上昇した場合の対応策として、2番目の選択肢と倍以上の差をつけて最も多かった回答は「主食の切り替え」でした。ただし、これは完全にお米を断念するということではなく、パンや麺類などの他の主食を増やすという意図も含まれています。

多くの消費者がなんらかの対策を検討している一方で、「特に買えない・高くても買う」という回答が4番目に多いことも特筆すべき点です。この結果からも、日本人の食生活においてお米がいかに重要な位置を占めているかがうかがえます。多くの家庭では、価格上昇に対して何らかの対応策を講じつつも、お米を完全に諦めることは難しいと考えていることが読み取れます。

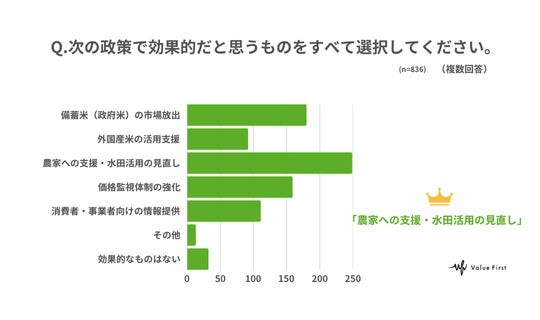

最も効果的だと思われている政策は「農家への支援・水田活用の見直し」

上記のグラフによると、国民が考える最も効果的な政策は「農家への支援・水田活用の見直し」であることが明らかになりました。多くのニュース番組でも農家の方々へのインタビューが取り上げられており、この問題に対する社会的関心の高さがうかがえます。

この回答からは、「農家の減少→米の収穫量減少→価格高止まり」という因果関係に対する懸念が読み取れます。また、過去に注目を集めたJA農協と農家の関係性も、回答者の意識の背景にあると考えられます。多くの消費者が、持続可能な米生産のためには農家支援が重要だと認識していることがわかります。

今後、お米の価格を安定させるために政府に期待すること

今後のお米価格安定化に向けて政府に期待することを尋ねた質問では、特に多く挙げられた意見は「農家への支援や補助金、所得補償」でした。農家の経営安定化、新規参入の促進、補助金といった直接的な経済支援策への要望が顕著に見られました。

次いで多かったのは「大量生産・効率化」と「備蓄や政府介入による価格安定」に関する意見です。この他にも、「品種改良や気候変動対応」「農協・JAへの批判や抜本改革」「人手不足や後継者育成」「輸入米・輸出制限」についても一定数の声が寄せられました。全体的に見ると、農業の構造改革と持続可能な農業経営を求める声が多数を占めていることがわかります。

調査結果のまとめ

主な調査結果

・回答者の8割以上がお米の価格高騰により家計に影響がでていると回答

・お米の価格が高騰しても購入頻度が減らない、高騰しても変わらず食べたい人が半数以上

・最も効果的だと思われている政策は「農家への支援・水田活用の見直し」

今回のアンケート調査によって、お米の価格高騰が日本の家庭経済に与える影響の大きさが明らかになりました。約2年という短期間で急速に進んだ米価格の上昇は、「令和の米騒動」と呼ばれるほどの社会問題になっています。

美味しいお米を手頃な価格で購入できることは、日本の食文化の魅力の一つです。しかし、政府による備蓄米の放出などの対策が実施されているものの、依然として価格は高止まりしている状況が続いています。今回の調査結果からも明らかなように、持続可能な米生産体制の構築に向けた本格的な改革が求められていることがわかります。

出典元: 株式会社バリューファースト プレスリリース