東芝データが運営する電子レシートサービス「スマートレシート®」を通じて収集された全国約260万人の会員の購買データから、米価格の安定化に伴う消費者の購買行動変化が明らかになったそうです。特に顕著な変化として、消費者が「まとめ買い」から「必要な分だけ購入」へと購買スタイルを変えていることが確認されているとのことです。

東芝データでは、同社グループの電子レシートサービス「スマートレシート®」を活用し、全国約260万人の会員から収集される購買データをリアルタイムに分析・統計化することで、生活者の行動変容を可視化しているとのことです。今回の分析では、米価格の安定化を受けた消費行動の変化に注目し、興味深い結果が得られたようです。

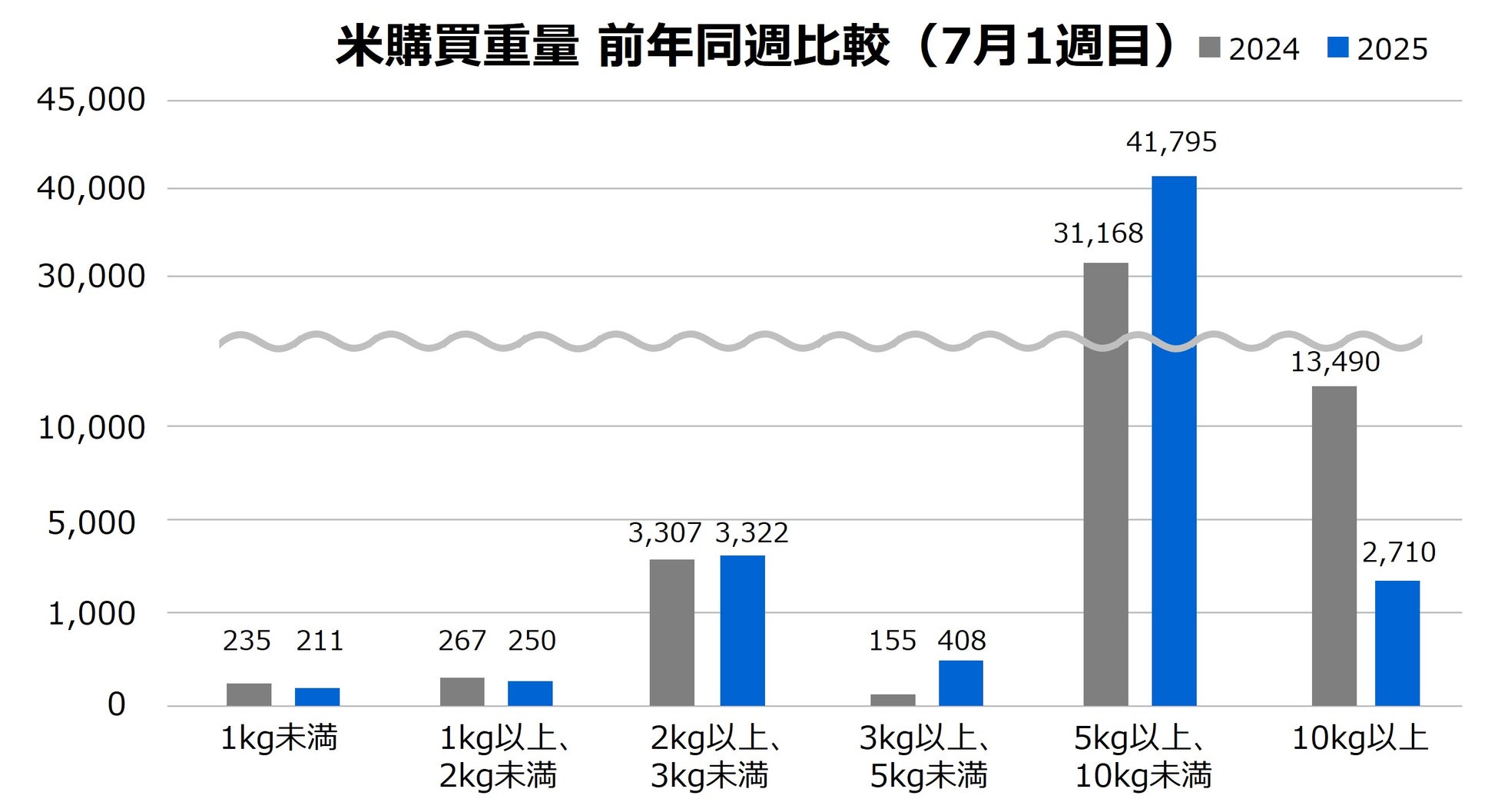

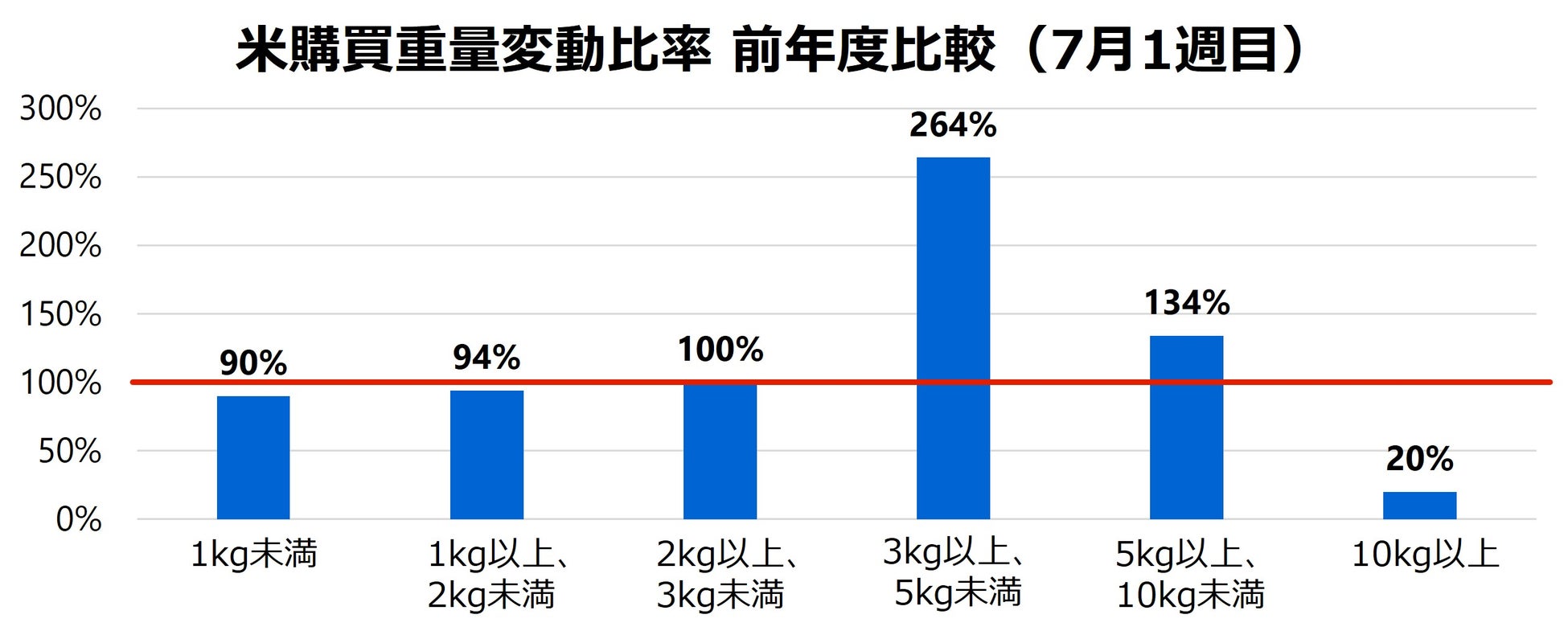

同社の発表によると、備蓄米流通量の増加とともに価格は落ち着きを見せ、消費者の購買量(重量)も前年同水準となっているそうです。特に注目すべき点は購買重量単位の変化だといいます。2025年7月1週目の最新購買データを前年同週と比較したところ、3kg以上5kg未満の購買は前年比で約2.6倍に増加した一方、10kg以上の購買は前年比約20%にまで減少しており、生活者が「まとめ買い」から「必要な分だけ購入」へと買い方を変化させていることが分かったとのことです。

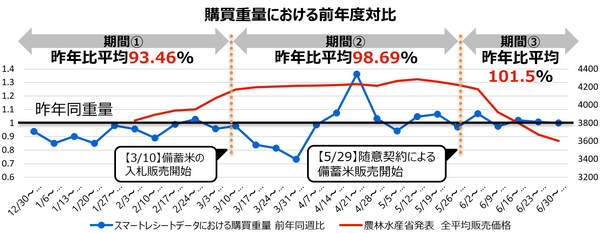

備蓄米の流通により、米価格は安定化の傾向

農林水産省の発表によれば、2025年3月から開始された備蓄米の市場投入により、価格の急騰には一定の歯止めがかかったとされています。「スマートレシート®」のデータ分析でも、5月以降は価格の落ち着きに合わせて消費者の購買量(重量)が前年水準に近づいていることが確認できるとのことです。

具体的な数値を見ると、以下のような変化が観測されているそうです。

- 2025年3月初旬(備蓄米入札販売開始)前:前年比約93.46%

- 備蓄米流通開始後(3月下旬~):前年比約98.69%

- 5月下旬以降(随意契約備蓄米販売開始):前年比約101.5%

このデータから、価格安定化を受けて、米の需要も着実に回復していることが確認されたとのことです。消費者にとっても価格面での不安が軽減されたことで、購買行動に変化が見られるようになったと考えられるようです。

10kgから5kgへ:"必要な分だけ購入"という買い方への明確な変化

特に注目されるのは、消費者の1回あたりの購入量の変化だそうです。大容量(10kg)から中容量(3kg~5kg未満)へのシフトが際立っているとのことです。東芝データの分析によると、2025年7月1週目のデータを前年同週と比較した結果、以下のような顕著な変化が見られたということです:

- 3kg以上5kg未満の購買は前年同週比で約2.6倍に増加

- 5kg以上10kg未満の購買は前年同週比で約1.3倍に増加

- 一方で、10kg以上の購買は前年同週比で5分の1以下に減少(約20%)

この傾向は、米の消費自体が減少したわけではなく、消費者が1回あたりの購入量を抑える方向へと購買行動を変化させていると考えられるようです。適量購入への意識の高まりや、家庭での保管スペースの制約などが背景にあるかもしれないとしています。

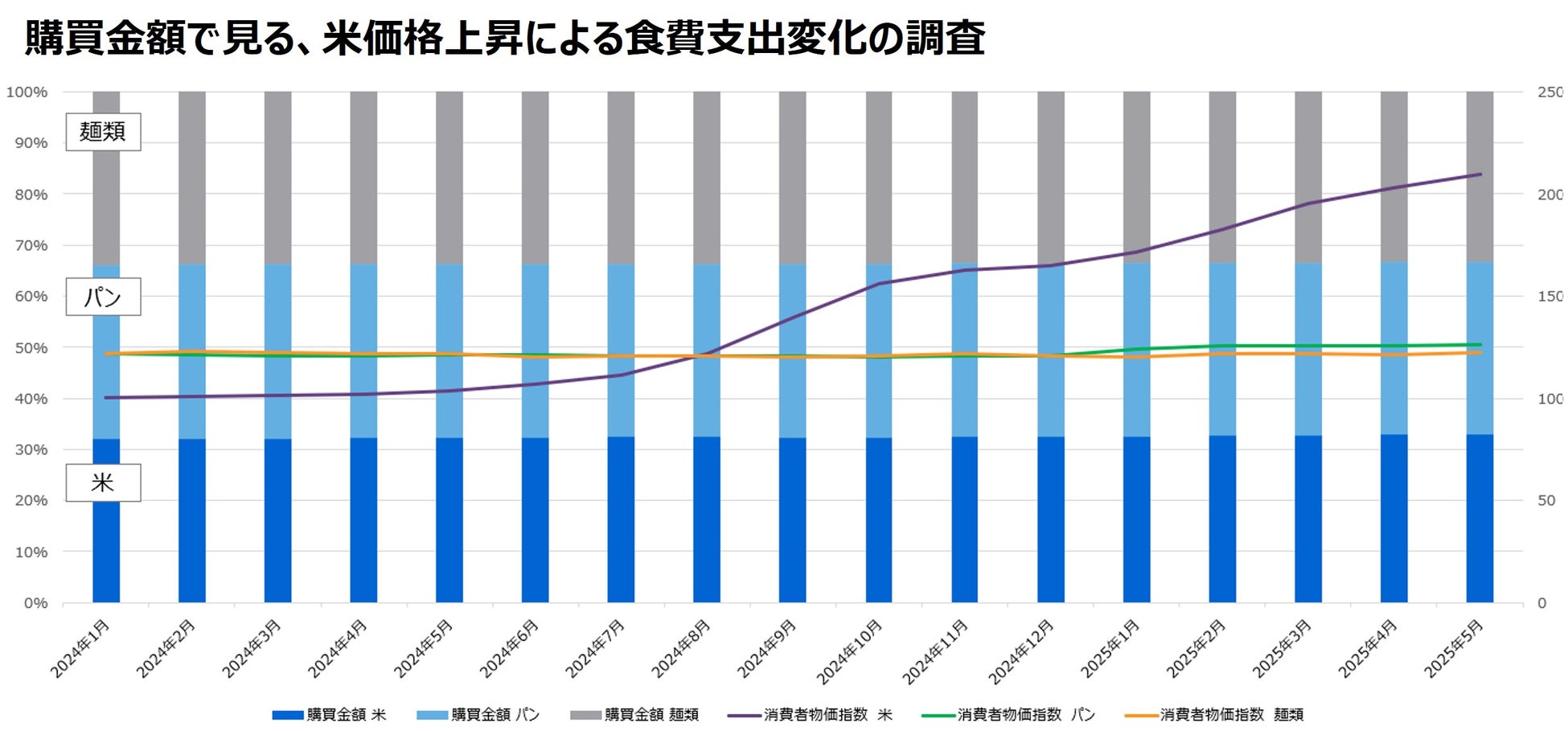

主食の"置き換え"現象は限定的な範囲にとどまる

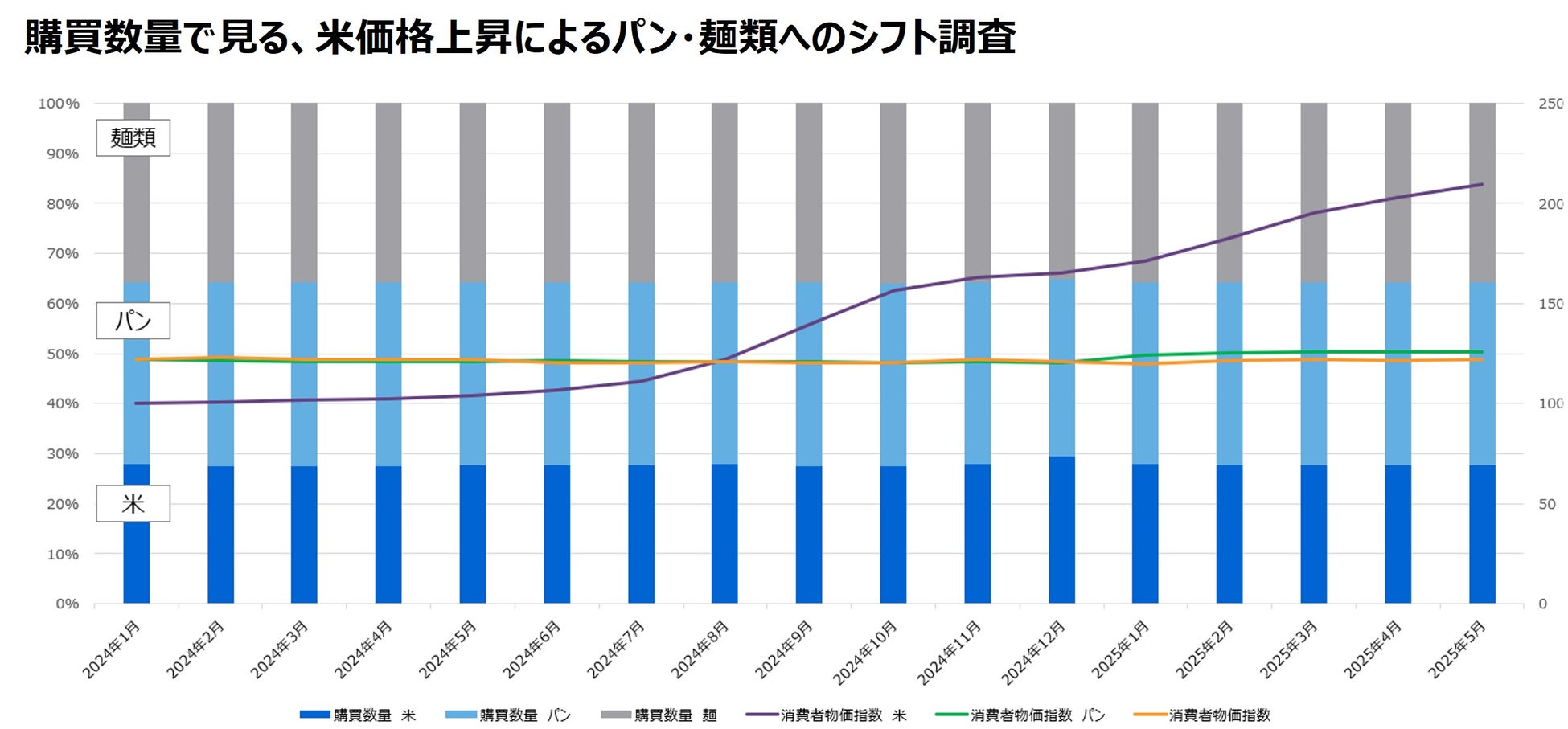

東芝データでは、米価格の上昇に伴い、消費者が主食をパンや麺に置き換えている可能性についても詳しく調査を実施したとのことです。2024年4月から2025年6月までの購買金額および購買数量の構成比を比較分析したところ、米の購買金額比率は60%台を維持し続け、パンや麺類への顕著なシフトは確認されなかったそうです。

また、購買数量においても、主食全体に占める米の割合に大きな変化は見られなかったことから、価格上昇があっても消費者は主食として米を選び続けていることが分かるとのことです。これは日本の食文化における米の重要性を示す興味深いデータと言えるでしょう。

データ備考

- 対象期間:2025年7月6日まで

- 対象店舗:「スマートレシート®」加盟店

今回の分析結果は、米価格の安定化が消費者の購買行動に与える影響を具体的に示しており、小売業や米関連産業にとって貴重な市場洞察となるでしょう。特に、消費者が大容量購入から適量購入へと移行している傾向は、商品構成やマーケティング戦略を見直す上で重要な示唆を与えているとのことです。

東芝データは今後も「スマートレシート®」の購買データを活用し、消費者の行動変化をリアルタイムに捉え、有益な市場分析を提供していく予定だとしています。これにより、企業の商品開発やマーケティング戦略、また消費者の賢い購買行動の支援に貢献していくことが期待されます。

出典元: 東芝データ株式会社 プレスリリース