株式会社帝国データバンクが2025年4月の企業倒産件数(負債1000万円以上の法的整理が対象)について集計・分析した結果を発表しました。

この記事の目次

概況

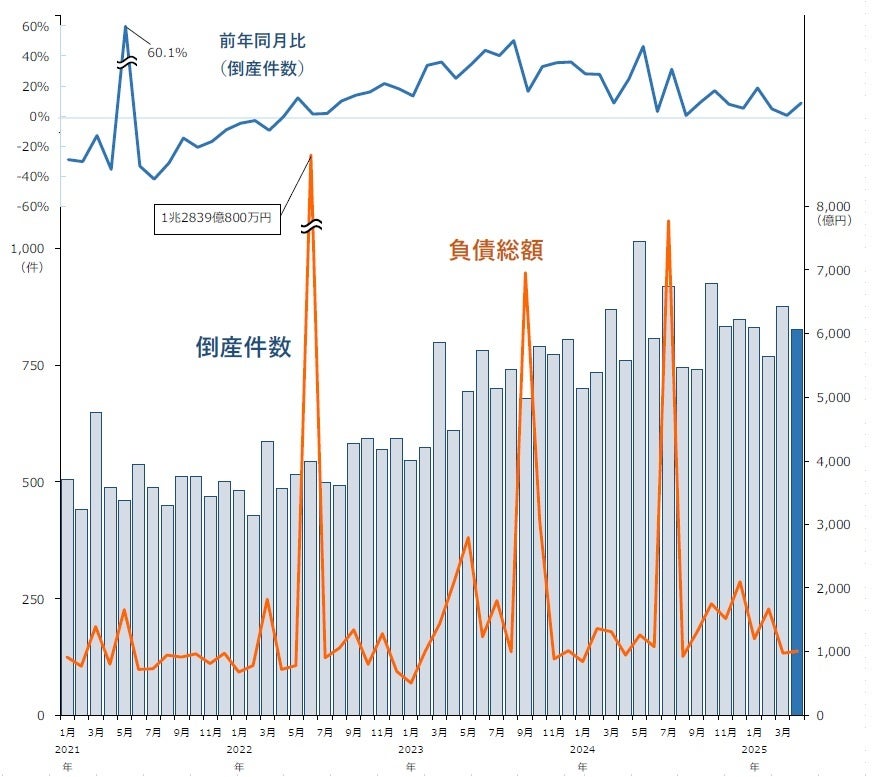

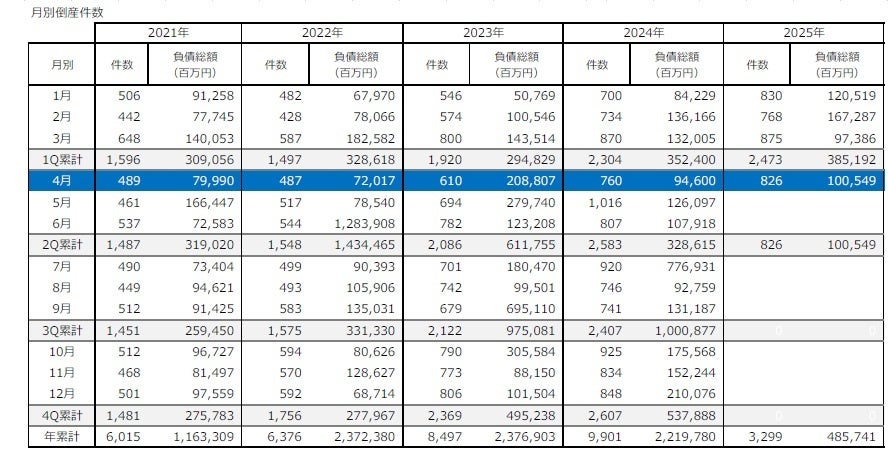

- 倒産件数は826件(前年同月760件、8.7%増)となり、4月としては11年ぶりに800件を上回りました。36カ月連続で前年を上回り、戦後最長記録を更新し続けています。

- 負債総額は1005億4900万円(前年同月946億円、6.3%増)となり、2カ月ぶりに前年を上回りました。負債額トップは、ゴルフ場を運営していた熊本観光開発㈱の56億4400万円でした。

主要ポイント

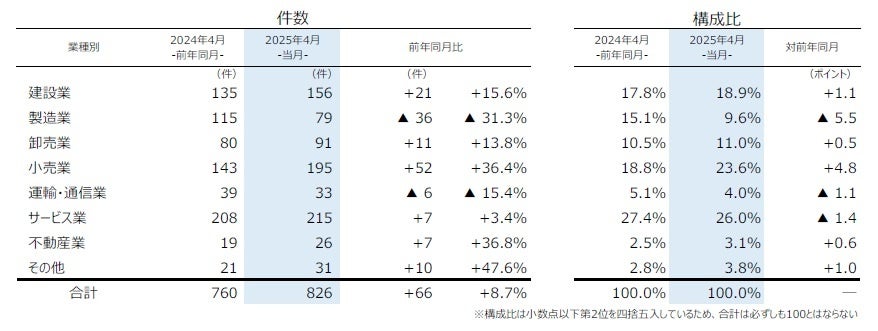

- 業種別にみると、7業種中5業種で前年を上回りました。『サービス業』(前年同月208件→215件、3.4%増)が最も多く、4カ月連続で前年を上回りました。次いで『小売業』(同143件→195件、36.4%増)が続き、4月としては『サービス業』『小売業』は2000年以降で最多となっています。

- 地域別にみると、9地域中7地域で前年を上回りました。最も件数が多かったのは、『関東』(前年同月290件→292件、0.7%増)で2カ月ぶりに増加しました。『近畿』(同181件→218件、20.4%増)は31カ月連続で前年を上回りました。最も増加率が高かったのは、『四国』(同11件→20件、81.8%増)で、『北海道』(同18件→24件、33.3%増)が続きました。

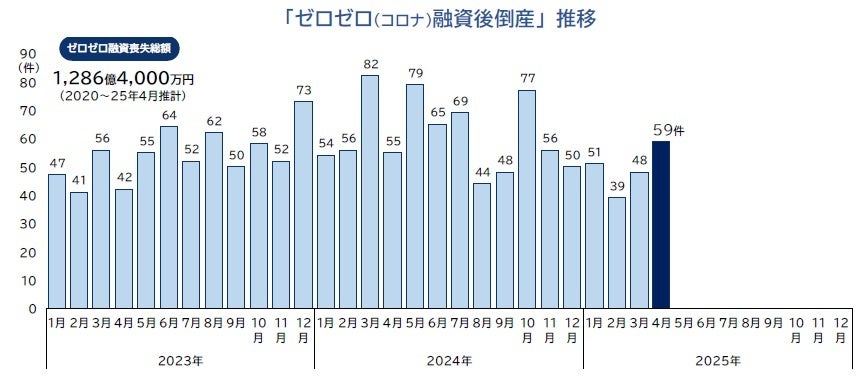

- 「ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産」は59件判明し、5カ月ぶりに前年を上回りました。

- 「人手不足倒産」は34件判明し、うち「退職型」は10件でした。

- 「後継者難倒産」は46件判明し、4割が「経営者の病気、死亡」によるものでした。

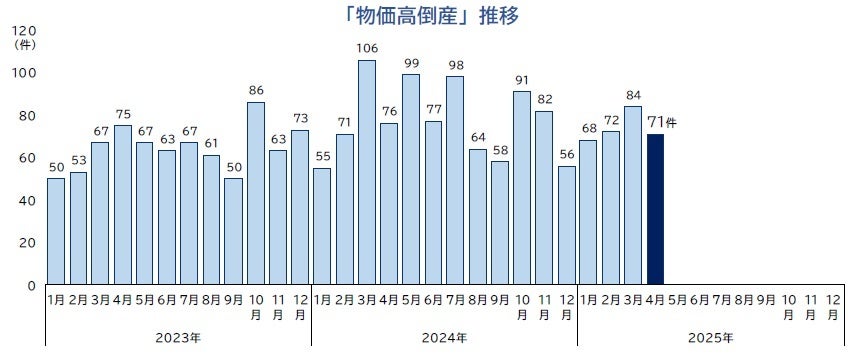

- 「物価高倒産」は71件判明し、4割が「原材料」価格の高騰が原因でした。

集計期間:2025年4月1日~2025年4月30日

発表日: 2025年5月12日

集計対象:負債1000万円以上、法的整理による倒産

業種別:7業種中5業種が前年を上回る 『サービス業』が最多の215件

業種別にみると、7業種中5業種で前年を上回りました。『サービス業』(前年同月208件→215件、3.4%増)が最も多く、4カ月連続で前年を上回っています。次いで『小売業』(同143件→195件、36.4%増)が続き、4月としては『サービス業』『小売業』は2000年以降で最多となりました。最も増加率が高かった『不動産業』(同19件→26件、36.8%増)は、5カ月連続で前年を上回っています。『建設業』(同135件→156件、15.6%増)は、3カ月ぶりに前年を上回りました。

業種を細かくみると『サービス業』では、「医療業」(前年同月12件→19件)が増加し、4月としては2019年(20件)に次ぎ、過去2番目に多くなりました。『小売業』では、食材価格やエネルギーコスト上昇の影響を受けて「飲食店」(同61件→81件)の増加が目立っています。

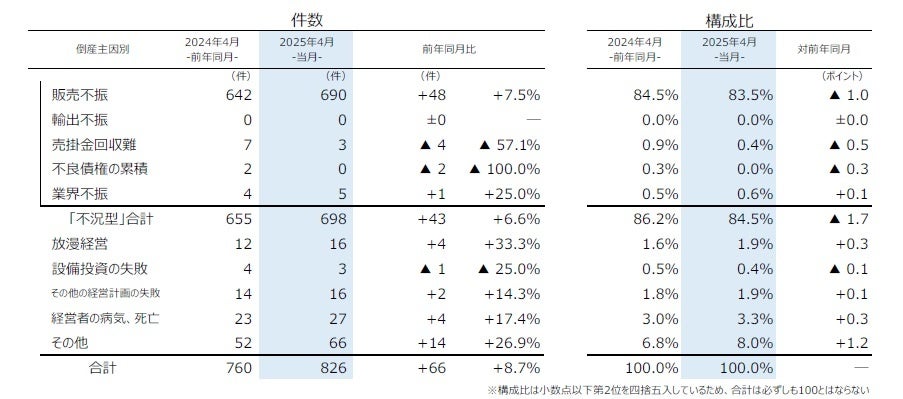

倒産主因別:『不況型倒産』は698件、36カ月連続で前年を上回る

主因別にみると、「販売不振」が690件(前年同月642件、7.5%増)で最も多く、全体の83.5%(対前年同月1.0ポイント減)を占めています。「売掛金回収難」(前年同月7件→3件、57.1%減)、「業界不振」(同4件→5件、25.0%増)などを含めた『不況型倒産』は698件(同655件、6.6%増)となり、36カ月連続で前年を上回っています。

「放漫経営」(前年同月12件→16件、33.3%増)と「経営者の病気、死亡」(同23件→27件、17.4%増)は3カ月ぶりに前年を上回りました。「その他の経営計画の失敗」(同14件→16件、14.3%増)は9カ月ぶりに前年を上回っています。

※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を『不況型倒産』として集計

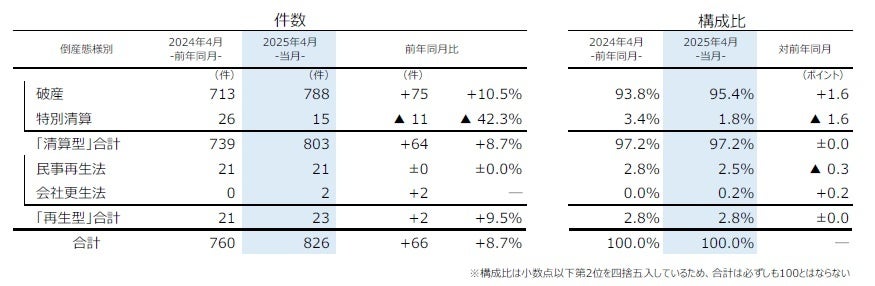

倒産態様別:「破産」は788件、8カ月連続で前年を上回る

倒産態様別にみると、『清算型』倒産は803件(前年同月739件、8.7%増)となり、全体の97.2%を占めています。4月としては、11年ぶりに800件を上回っています。『再生型』倒産は23件(同21件、9.5%増)発生し、2カ月ぶりに前年を上回りました。

『清算型』では、「破産」が788件(前年同月713件、10.5%増)で最も多く、8カ月連続で前年を上回りました。「特別清算」は15件(同26件、42.3%減)と前年より減少し、2023年7月(19件)以来1年9カ月ぶりに20件を下回りました。

『再生型』では、「民事再生法」が21件(前年同月21件)でした。このうち、個人が20件発生しました。法人は1件発生し、単月としては最少となっています。「会社更生法」は2件発生しました。

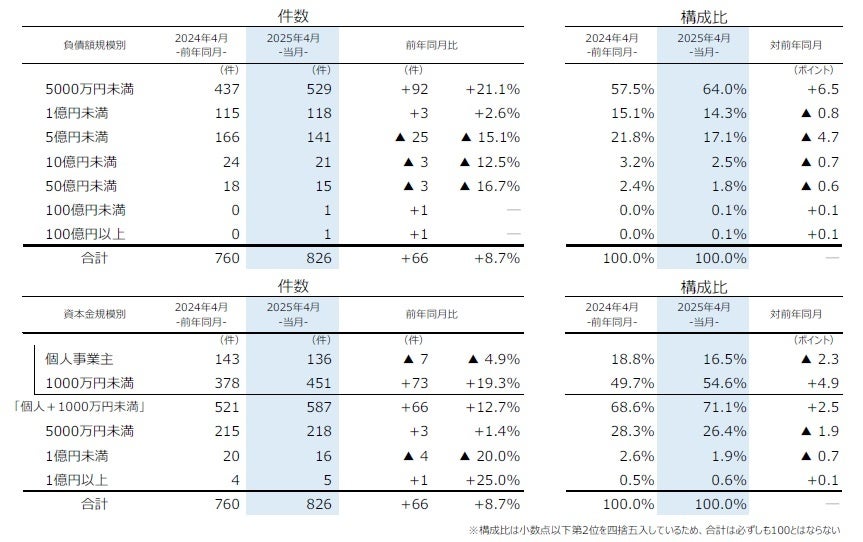

規模別:負債「5000万円未満」の小規模倒産が増加

負債額を規模別にみると、「5000万円未満」が529件(前年同月437件、21.1%増)で最も多く、33カ月連続で前年を上回りました。「5000万円以上1億円未満」も118件(同115件、2.6%増)と2カ月連続で前年を上回り、小規模倒産の増加が続いています。

資本金を規模別にみると、『個人+1000万円未満』の倒産が587件(前年同月521件、12.7%増)となり、全体の71.1%を占めています。

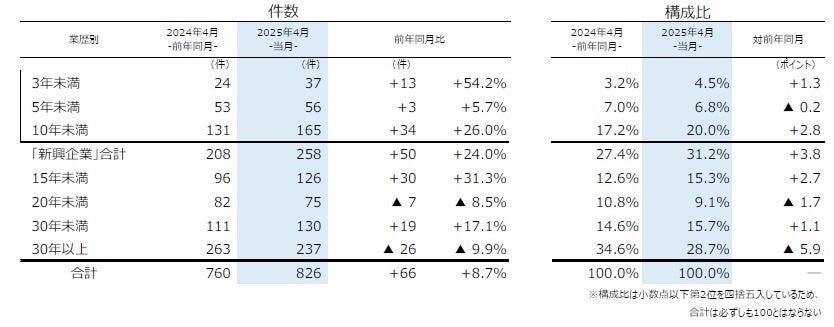

業歴別:「30年以上」は237件、13カ月ぶりに前年を下回る

業歴別にみると、「30年以上」が237件(前年同月263件、9.9%減)で最多となるも、13カ月ぶりに前年を下回りました。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は9件(同16件、43.8%減)発生しています。

業歴10年未満の『新興企業』〈「3年未満」(前年同月24件→37件、54.2%増)、「5年未満」(同53件→56件、5.7%増)、「10年未満」(同131件→165件、26.0%増)〉は258件(前年同月208件、24.0%増)となりました。内訳を業種別にみると、「サービス業」(同70件→82件、17.1%増)が最も多く、「小売業」(同48件→59件、22.9%増)、「建設業」(同38件→54件、42.1%増)が続いています。

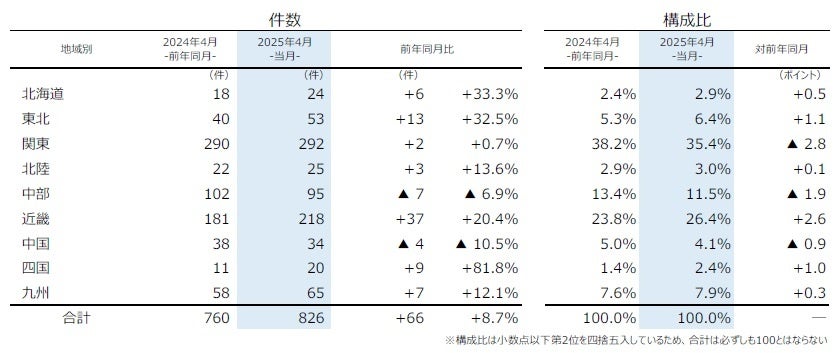

地域別:9地域中7地域で前年を上回る 『近畿』は31カ月連続で前年から増加

地域別にみると、9地域中7地域で前年を上回りました。最も件数が多かったのは、『関東』(前年同月290件→292件、0.7%増)で2カ月ぶりに増加しました。『近畿』(同181件→218件、20.4%増)は、31カ月連続で前年を上回り、「兵庫」(同37件→62件)が全体を押し上げています。

最も増加率が高かったのは、『四国』(前年同月11件→20件、81.8%増)で、特に「徳島」(同1件→5件)と「香川」(同2件→6件)の増加が目立ちました。『北海道』(同18件→24件、33.3%増)では、2カ月ぶりに前年を上回りました。『東北』(同40件→53件、32.5%増)は、4月としては2009年(57件)以来16年ぶりに50件を上回っています。

また、47都道府県中、26都道府県が前年を上回りました。

注目の倒産動向

ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産

「ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産」は、59件(前年同月55件、7.3%増)判明し、5カ月ぶりに前年を上回りました。業種別にみると、『建設業』『製造業』『小売業』がそれぞれ13件で最も多くなっています。負債額規模別にみると「1億円以上5億円未満」が25件で最多、「5000万円未満」が18件で続いています。

人手不足倒産

「人手不足倒産」は、34件(前年同月23件、47.8%増)判明し、2カ月ぶりに前年を上回りました。業種別にみると、『サービス業』(9件)が最も多く、『建設業』(8件)や『運輸・通信業』(5件)が続いています。従業員や経営幹部などの退職・離職が直接・間接的に起因した「従業員退職型」の倒産は10件判明し、4カ月連続で前年を上回っています。

後継者難倒産

「後継者難倒産」は、46件(前年同月21件、119.0%増)判明し、前年から倍増しました。業種別にみると、『サービス業』(12件)が最も多く、『建設業』(11件)や『製造業』(8件)が続いています。「後継者難倒産」のうち、「経営者の病気、死亡」が要因となった倒産は20件判明し、43.5%を占めています。

物価高倒産

「物価高倒産」は、71件(前年同月76件、6.6%減)判明し、2カ月連続で前年を下回りました。業種別にみると、『建設業』(18件)が最多、『小売業』(15件)や『製造業』(14件)が続いています。要因別にみると、「原材料(価格の高騰)」によるものが42.3%で最多、「人件費」が31.0%、「エネルギーコスト」が25.4%で続いています。

今後の見通し

36カ月連続増加、戦後最長をさらに更新

2025年4月の企業倒産は826件となり、前年(760件)を66件(8.7%増)上回りました。ロシアによるウクライナ侵攻後の2022年5月から36カ月連続で前年を上回り、戦後最長の連続増加記録を更新しています<これまでの最長期間は1990年10月~93年4月(31カ月連続)>。

2025年1-4月の倒産件数は3299件となり、前年同期(3064件)を235件(7.7%増)上回っています。前年比2ケタ台の増加率が続いた2024年半ばまでの状況と比べると、増加ペースは緩やかになったものの、物価高、人手不足、価格転嫁難の状況は改善せず高水準が続いています。今後はトランプ関税の影響も加わり、中小企業を取り巻く経営環境はさらに厳しさを増す可能性があります。

負債総額は1005億4900万円(前年946億円)にとどまり、倒産企業1件あたりの負債総額<トリム平均上下5%>は5500万円(前年7300万円)となりました。ゴルフ場運営の「熊本観光開発」(熊本、負債56億4400万円)や、次世代リチウムイオン電池開発の「APB」(福井、同34億8500万円)などの大型倒産は発生したものの、総じて小規模倒産が大半を占めています。

注視すべき 「コロナ借換保証」 返済本格化の動き

中小企業金融について幅広い議論が行われる「中小企業政策審議会金融小委員会」(中小企業庁)が4月18日、半年ぶりに開催されました。同日公表の配付資料によれば、2025年2月末までの実質無利子・無担保融資(民間+政府系)の実績は約264万件、約45兆円にのぼりました。あらためて金額の大きさに驚かされるとともに、一時的とはいえ一定の倒産抑制効果を発揮したのも頷ける規模だといえます。

足元では約30年ぶりに「金利のある世界」が到来したなかで、大企業に比べて借入金依存度が高い中小企業の多くは、返済負担の増加や資金繰りの悪化リスクがコロナ禍を経て高まっていることには留意が必要です。なかでも「コロナ借換保証」の返済本格化の動きを注視する必要があります。同制度を利用して借り換えた事業者は2025年2月末時点で約30万件、約7兆円にのぼり、このうち約8割が2年以内の元本据置期間とされています。2023年1月の制度開始からすでに2年が経過し、これから2026年にかけて返済開始のピークを迎える企業が多く、債務履行できないケースも出てきそうです。

「トランプ関税倒産」の多発に警戒

求人難、原材料高、人件費や支払利息等の経費増など、複雑化する経営課題に直面する中小企業にとって、目下最大のリスクは「トランプ関税」だと報告されています。現在は一時停止状態にある相互関税24%の適用が、日米両政府による交渉を経てどのような税率となるのか。その数字次第で、輸出の伸び率低下、企業の設備投資下押し、個人消費の伸び悩みなどを通じて、日本経済全体に悪影響を及ぼしかねません。帝国データバンクの試算によれば、2024年度に1万70件だった企業倒産が、2025年度は相互関税交渉の各種シナリオにより1万489件~1万687件に増加すると見込まれています。そもそも今回のトランプ関税の問題がなくても、従前から厳しい収益環境にある中小企業は、まさに事業存続をかけた正念場を迎えそうだと分析されています。

当面は倒産件数が減少に転じる好材料が乏しく、現状の「緩やかな増加局面」が続く見通しです。景気の遅行指数である企業倒産の特性からすると、すぐに表面化する可能性は低いとみられますが、「トランプ関税による直接、間接の影響を受けた倒産多発」には警戒が必要であると結論づけられています。

出典元: 株式会社帝国データバンク プレスリリース