株式会社 読売広告社(東京都港区、代表取締役社長:菊地英之、以下YOMIKO)が子会社の株式会社ショッパーインサイト(東京都港区、代表取締役社長:湯川孝一)の食品ID-POS購買行動データベース「real shopper SM」を基に、食品スーパーにおけるきのこの購入動向を分析した結果が発表されました。

秋は旬を迎える食材「きのこ」ですが、その香りや食感、栄養価から、多くの家庭での使用が定着しています。本分析では、きのこの購買傾向や年代別の消費者行動について詳しく紹介します。

分析結果の要点

1)2024年春夏のきのこ購入金額PI値は前年同月比を上回る

2)きのこの種類により購入層の違いがみられる

3)きのこの種類ごとに併買商品に違いがみられる

この記事の目次

1)2024年春夏のきのこ金額PI値は前年同比を上回る

価格が安定しているきのこは、夏の需要も堅調

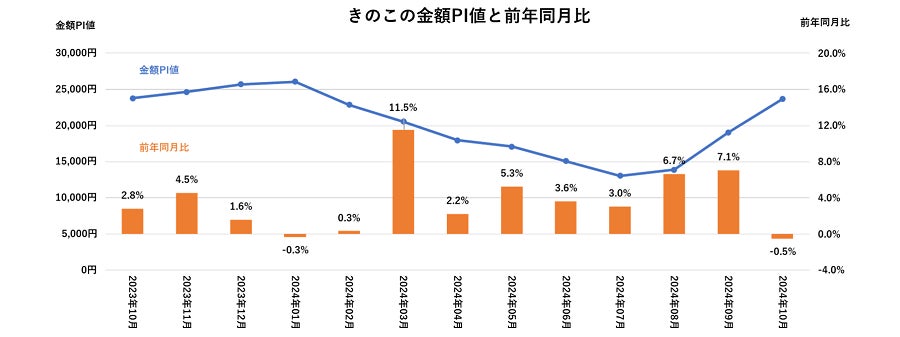

2023年10月から2024年10月にかけて、きのこ(生椎茸、しめじ、えのきだけ、エリンギ、舞茸、松茸、マッシュルーム、なめこ、生きくらげ、その他含む)の金額PI値(顧客1,000人あたりの販売金額指数)を解析したところ、秋から冬にかけて上昇し、特に2024年の春と夏には前年同月比を上回ることが確認されました。

きのこは通年流通しているイメージが強いですが、このデータからは春や夏においても高い需要があることが明らかになりました。生鮮野菜(さやいんげん、ほうれんそう、トマト)の卸売価格と比較すると、生鮮野菜は価格変動が大きく、特に今年の春夏には価格が高騰しています。その一方で、きのこは年間を通じて安定した価格を維持し、生活防衛意識の高まりと共に春や夏の購買意欲が増加した可能性があります。

2)きのこ種別による購入層の違いが顕著

年代別に見る「香り」や「食感」、「出汁との相性」の違い

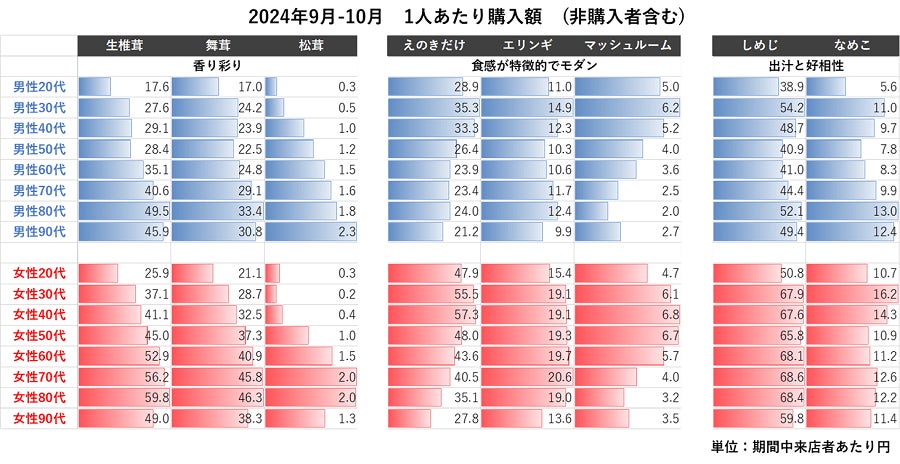

2024年9月から10月の期間において、来店者一人あたりのきのこの購入金額を分析した結果、年代別に購入するきのこの種類に顕著な差があり、3つのセグメントに分類されました。

最初のグループは、年齢が上がるにつれて購入金額が増加し、特に70代から80代の高齢層が「生椎茸」「舞茸」「松茸」を多く購入する傾向があります。これらのきのこは香りや風味が豊かで、彩りを楽しむことができます。また30代から40代は「えのきだけ」「エリンギ」「マッシュルーム」を好む傾向があり、洋風料理との相性が良い特徴的な食感を持つきのこが人気です。最後に、「しめじ」「なめこ」は比較的均等にすべての年代に分布し、汁物の出汁との親和性が高いことがわかりました。これにより、きのこは香り、現代的な食感、出汁との相性から購入層を分類できることが示されました。

3)きのこの種類による併買商品の違い

鍋料理に欠かせない「えのきだけ」と多様な料理に応用できる「しめじ」

購入金額の上位2品である「しめじ」と「えのきだけ」について、それぞれの併買商品に関する分析を行いました(2024年7月から8月、2024年9月から10月)。

「しめじ」と「えのきだけ」は共に他のきのこ類を伴った購入が確認されており、複数のきのこをまとめて購入する傾向があります。「しめじ」は人参、ごぼう、ピーマン、南瓜等との併買が多く見られ、鍋の具材や洋風・中華風の料理に使われることが期待されています。特に9月から10月については鍋つゆやシチューに合うことが明らかになっています。

また、「えのきだけ」は日付にかかわらず白菜、鍋つゆ、豚肉との併買が高く、特に9月から10月は「すり身・団子半総菜」等鍋料理との結びつきが強く、「えのきだけ」が鍋の定番具材として人気であることが分かります。

今後もYOMIKOは、購買実態に基づいた課題の発見や新たな仮説の検証を通じて、クライアント企業の事業成長に寄与していく予定です。

*1 real shopper SMは、食品スーパーのID-POSデータに基づいて、全国規模で鮮度ある食材の購買状況を分析可能なデータベースです。

出典元:株式会社 読売広告社