株式会社ネオマーケティング(東京都渋谷区)が実施した「宅配サービス」に関するインターネットリサーチが、2024年10月7日(月)から2024年10月8日(火)の間に行われました。対象は全国の20歳以上の男女であり、今回の調査ではさまざまな宅配サービスの実態を探ることが目的とされています。

<調査背景>

急成長を遂げる通信販売業界では、「物流の2024年問題」や「宅配の再配達問題」といった課題が浮上しています。これらの問題を解決するため、消費者に対して「置き配」や「配送の日時指定サービスの利用頻度」、「置き配を使用しない理由」、「再配達依頼の頻度」、「再配達依頼に至る理由」といった質問を行い、多角的な調査を実施しました。

調査結果は、今後のマーケティング活動において貴重な参考資料となることが期待されています。

【調査概要】

調査方法:株式会社ネオマーケティングが提供するアンケートシステムを使用したWEBアンケート方式

調査対象:全国の20歳以上の男女で、過去1年以内に配送を伴う通販購入をした人

有効回答数:1,000名

調査実施日:2024年10月7日(月)~2024年10月8日(火)

この記事の目次

- 1 「宅配サービスに関する調査」主な質問と回答

- 2 置き配/配送の日時指定サービスの利用頻度(n=1,000)

- 3 置き配サービスを利用していない理由(n=452)

- 4 宅配の再配達依頼を行う頻度(n=1,000)

- 5 再配達依頼をすることが多い理由(n=112)

- 6 現在利用している宅配サービスで満足している点(n=1,000)

- 7 現在利用している宅配サービスで不満な点(n=1,000)

- 8 宅配サービスの改善してほしい点や今後実現してほしい機能(自由記述)

- 9 「物流の2024年問題」を知っているか(n=1,000)

- 10 現在の宅配サービスの品質維持に費用がかかるとしたら、どのように感じますか(n=1,000)

「宅配サービスに関する調査」主な質問と回答

◆宅配の再配達依頼を行う頻度:「ほとんど毎回依頼する」「依頼することが多い」を合わせると11.2%、また「依頼することがある」を含むと46.8%。

調査によれば、通信販売利用者のほぼ半数が、何らかの理由で荷物を一度で受け取れなかった経験があることがわかりました。

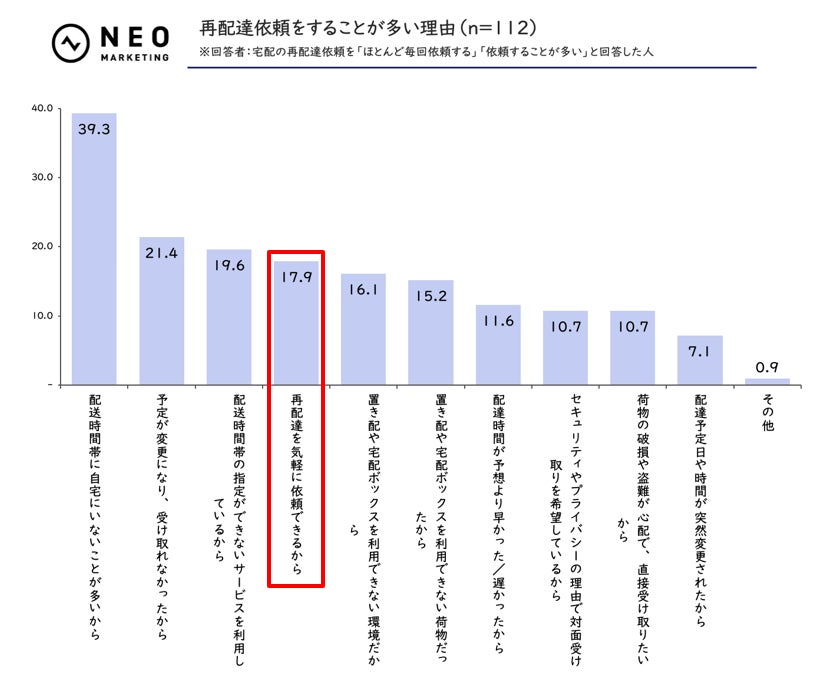

◆再配達依頼をすることが多い理由として、「配送時間帯に自宅にいないことが多い」とする割合が39.3%と最も多く、続いて「再配達が気軽に依頼できる」とする人は17.9%に上りました。

再配達を「ほとんど毎回依頼する」「依頼することが多い」と回答した参加者にその理由を尋ねたところ、最も多い回答が「配送時間帯に自宅にいないことが多い」とされました。また、「再配達を気軽に依頼できる」との回答も17.9%に達しました。

現在、再配達に対して罰金(再配達料金の設定)を設けている業者は無く、そのため不要な再配達依頼が増加しているのではないかと考えられます。

置き配/配送の日時指定サービスの利用頻度(n=1,000)

置き配サービスおよび配送日時指定サービスの利用状況について調査を行った結果、置き配サービスよりも配送の日時指定の方が利用される傾向があることが明らかになりました。

さらに、「置き配サービス」を利用していないと回答した割合は30.7%にも上ります。

置き配サービスを利用していない理由(n=452)

前述の設問【置き配/配送日時指定サービスの利用頻度】において、「ほとんど利用しない」「利用しない」と回答した方々に、その理由を伺ったところ、「盗難や紛失の不安」が48.9%で最多となりました。

加えて「荷物が汚れるリスク」や「荷物が破損する恐れ」といった不安も挙げられましたが、「置き配に適当な場所が無い」という理由がサービスを利用しない主な要因となっていることがわかりました。

調査対象者の中には、「オートロックの住宅で置き配が不可能」といった意見もあり、オートロックがあるにも関わらず宅配ボックスやドライバー専用のオートロック開錠システムが整備されていないため、利用したくてもできないニーズが存在していることが確認されました。

宅配の再配達依頼を行う頻度(n=1,000)

宅配サービスの再配達依頼の頻度について伺ったところ、「ほとんど毎回依頼する」「依頼することが多い」の合計は11.2%で、さらに「依頼する場合がある」との回答を含めると46.8%に達します。

この結果より、通信販売の利用者のほぼ半数が荷物を一度で受け取れなかった経験があることが示されています。

再配達依頼をすることが多い理由(n=112)

前述の設問【宅配の再配達依頼の頻度】にて「ほとんど毎回依頼する」「依頼することが多い」と回答した方々にその理由を尋ねました。

「配送時間帯に自宅にいないことが多い」という回答が39.3%と最も多く、続いて「予定の変更があり、受け取れなかった」または「配送時間帯を指定できないサービスを利用しているため」といった回答が続きました。

これらの理由の中には、消費者側でどうにもできない部分が存在しますが、「配送時間帯に自宅にいない」との回答は、意識改善やコンビニ受け取り、「PUDOステーション(宅配便ロッカー)」の利用などで改善できる可能性があります。

さらに「再配達を気軽に依頼できる」との回答も17.9%に及び、大変注目に値します。

現在利用している宅配サービスで満足している点(n=1,000)

宅配サービスの満足点について伺ったところ、「配送日時の指定が可能」という点が39.2%で最も支持されており、「配送料が安い、または無料」という回答を上回りました。消費者は事前に日時指定を重視していることが明確に示されています。

とはいえ、再配達依頼を行った経験を持つ人が半数近くいることには変わりありません。

時間指定はしたものの、指定された時間帯が広すぎてすれ違ってしまったり、日付のみの指定では受け取れない場合も多く見受けられ、現行の再配達システムの気軽さが背景にあるのかもしれません。

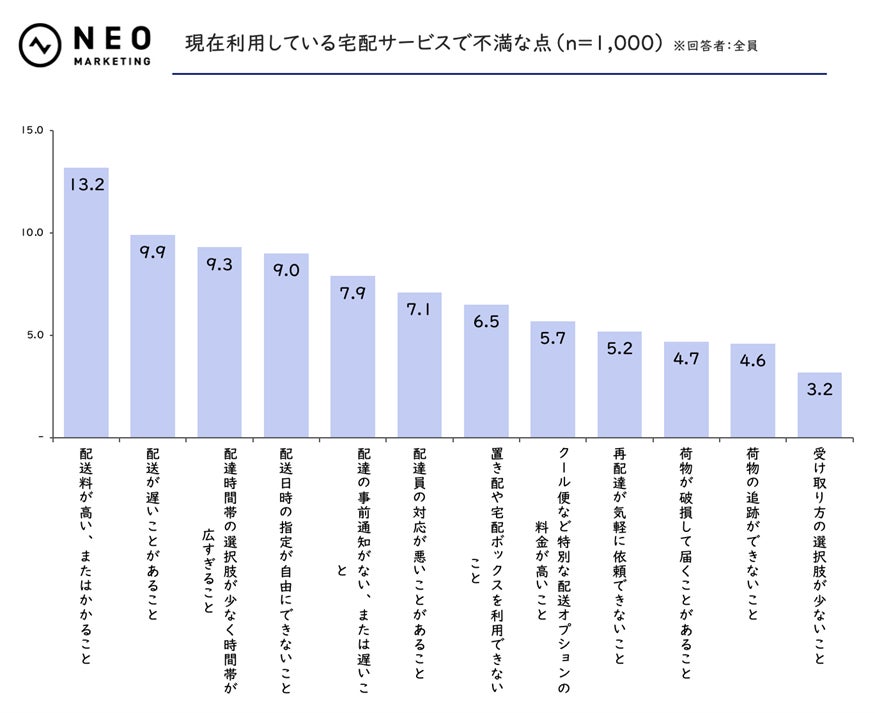

現在利用している宅配サービスで不満な点(n=1,000)

宅配サービスの不満点についても伺いました。以下は「不満な点はない」を除いた項目です。

「配送料が高すぎる」という意見が13.2%を占め、「選択肢が不十分で時間帯が幅広すぎること」や「配送日時の自由な指定ができない」といった項目も9%前後で挙げられています。このことから、多くの消費者が一度で荷物を受け取る意欲を持っていることが伺えます。

反面、配達員の態度が悪いことや荷物が壊れて届くことといった配達員個別の問題は7.1%以下に留まっています。

宅配サービスの改善してほしい点や今後実現してほしい機能(自由記述)

宅配サービスの向上が期待される中、利用者からは具体的な要望も寄せられました。

置き配の普及や荷物受け取り場所の拡大が求められる一方で、配送遅延を考慮した安価な選択肢としての「遅達」が求められています。具体的には「時間がかかっても安い配送サービス」や「納期を遅らせる対価としての割引サービス」など、通常と比べた配送料金が安くなる遅達に関するニーズも多く寄せられています。

配送業者へのメリットや配達員の負担軽減を実現するためにはいくつかの課題がありますが、現行の速さが過剰サービスと捉える消費者層も存在します。また「サービス向上を求めすぎるのは違う」という意見も見受けられます。

再配達依頼の原因についても触れた調査では、一度で荷物を受け取った場合のポイント付与についての要望もありました。

【「改善してほしい点」いくつかの回答を抜粋】

・「置き配を実施できない通販サイトもあるため、すべての通販が置き配を可能にすることが望ましい」(男性、36歳)

・「時間がかかっても気にならないので、料金が安い配送の選択肢を作ってほしい」(女性、59歳)

・「急がない荷物について、遅れてもいいという選択肢が欲しい」(女性、32歳)

・「時間をかけても良いので、配送料を安くして欲しい」(女性、52歳)

・「自宅以外で受け取れるコンビニ受け取りの普及を進めてほしい」(女性、63歳)

・「より大きいサイズの荷物もコンビニで受け取れると嬉しい」(男性、66歳)

・「追跡サービスがシンプルになると嬉しいです」(女性、51歳)

【「今後実現してほしい機能」いくつかの回答を抜粋】

・「ポイントが付与されると良い」(女性、55歳)

・「配送の遅延時にポイントを付与してほしい」(男性、52歳)

・「時間に余裕があるなら安い配達サービスが理想」(女性、59歳)

・「納期を遅くすることでの割引サービスがあると嬉しい」(男性、66歳)

・「受け取り方法として、スーパー内での受取場所がほしい。置き配の場所選びもより適切に調整してほしい」(女性、51歳)

・「配送後の写真を撮って送ってもらえると便利」(男性、27歳)

・「開封後の段ボールを回収してもらえると助かります」(男性、24歳)

・「多くのサービスを強く求めるのはどうかと思う、安全に配送してくれれば良いのではないか」(男性、66歳)

「物流の2024年問題」を知っているか(n=1,000)

「物流の2024年問題」について知識があるかどうかについても質問が行われました。

「物流の2024年問題」とは、2024年に施行予定の働き方改革関連法案の影響で特に運送業界が直面する「時間外労働の上限規制」に関する課題です。具体的にはトラック運転手の労働時間を年間960時間に制限するもので、これにより従来よりも運転できる時間が減少し、結果として輸送能力が不足する懸念があります。

現状対策がなければ2024年には約14%、2030年には34%の輸送能力不足が起こると指摘されており、消費者は当日または翌日配達が受けられなかったり、新鮮な食品が手に入らなくなるなど、さまざまな形で影響を受けることが予想されています。

この「物流の2024年問題」に関して、通信販売の利用者の半数以上がその内容を理解している結果が出ています。

しかしその中で「よく知っており詳細な影響を理解している」と答えた人は24.2%にとどまり、消費者の危機意識が十分ではないことが浮き彫りになっています。

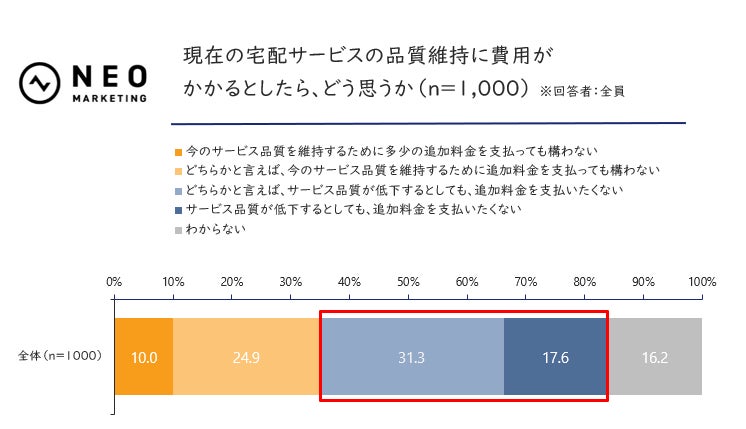

現在の宅配サービスの品質維持に費用がかかるとしたら、どのように感じますか(n=1,000)

現在の宅配サービスの品質維持にはコストがかかる可能性についても質問が行われました。

品質を維持するために追加料金を支払いたいという意見と、品質低下があっても追加料金を支払いたくないとの意見を比較すると、後者に軍配が上がりました。

「品質向上」ではなく「維持のための追加料金」に抵抗を感じる消費者が多いため、危機感の薄い方が背景にある可能性も考えられます。

■その他の調査結果

・通信販売での購入商品届け先(複数回答)

・回答者の属性(職業・在宅勤務の有無・同居の有無)

出典元:株式会社ネオマーケティング