株式会社ネットショップ支援室(本社:東京都港区、代表取締役:山本 皓一朗、以下ネットショップ支援室)は、顧客の購入回数や最終購買日といったデータから顧客数の稼働状態や維持状態を分析し、CRMの成果を可視化する顧客分析手法『新CPM分析機能』を2023年1月26日にリリースしました。同社がサービスを提供するECカートシステム「楽楽リピート」にて利用可能。

◆『新CPM分析機能』でできること

新CPM分析とは、購入回数や最終購買日といったデータから顧客の稼働状態や維持状態を分析し、「顧客BS」と「ゴールド顧客育成マップ」でCRMの成果を可視化する顧客分析手法です。

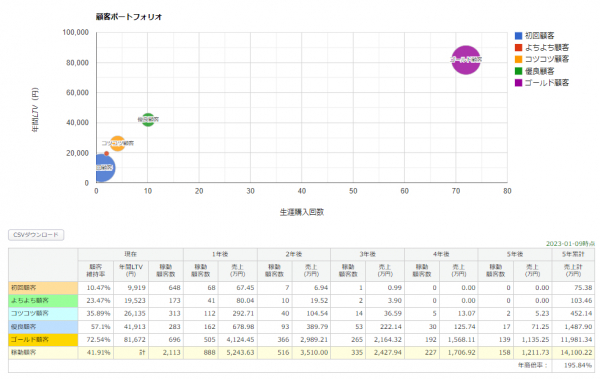

1.顧客を資産として捉える「顧客BS」機能

現在の継続率(顧客維持率)を元に、5年先までの顧客数と売上を予測・表示します。顧客BSのポイントは、「新規顧客を獲得せずに既存顧客だけで売上を構築するとどうなるか」を予測する点にあります。 つまり、ショップあるいはブランドを支持しファンになってくれた方の人数(稼働顧客数)と得られる売上(5年間の売上累計額)を、CRMの成果として数字で測ることが可能になりました。

さらに顧客BSは、稼働顧客の離脱による売上減少の兆候を察知し、原因特定や対策を講じて歯止めをかけるための役割を果たします。

顧客維持率と売上は大きく関係しています。顧客数が減り始めてから売上が下がるまで3カ月~半年くらいタイムラグがあるとされており、日々の売上やLTVのような指標だけでなく、定期的に顧客数や顧客維持率の変化を見ることが重要です。

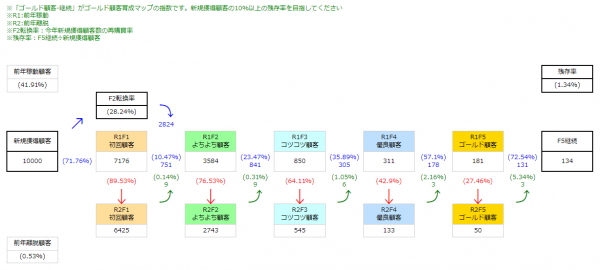

2.顧客推移の全体像を可視化する「ゴールド顧客育成マップ」機能

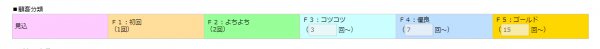

F1~F5までの顧客分類ごとの維持率・離脱率・復帰率をマップにし、最終的に新規獲得顧客がどのくらい「F5(ゴールド顧客)継続」まで残存するかを「残存率」という指数で表したものです。残存率は、新規獲得に依存したEC運営になっていないかどうかを判断する指標になります。

(※FはFrequency(頻度)。F1は初回顧客、F2は2回目の購入につながった顧客。F3~F5はn回目の定義を自由に設定可能)

さらには、前述の顧客BSと併用してCRMのPDCAサイクルを回していくことも可能です。例えば顧客BSで顧客維持率の低下(=継続率の低下)が見られた場合、ゴールド顧客育成マップを用いて維持率・離脱率・復帰率を確認し、どのグループに対するCRM施策に改善の余地があるのかを判断できます。

◆『新CPM分析機能』の開発背景

新型コロナウイルスの流行、広告代理店の不正発覚・逮捕、薬機法改定など、さまざまな環境変化を受けて、無理な新規顧客獲得によって本質的ではない売り上げを作ってきた会社は淘汰(とうた)されてきました。

今後、真っ当なやり方で新規顧客を獲得しようとするとコストは高くなります。人口減少や価値観の多様化などを含むさまざまな要因によって新規獲得コストが高騰するなか、改めて既存顧客の維持・育成(CRM)を重視する事業者様が増えてきております。

本質的なCRMに取り組まれる通販企業様を支援すべく、ツールを提供する立場ではありますが、機能開発・提供を通して“新CPM分析”という考え方、理論そのものを世の中に普及することが重要であると考え、今回の開発に至りました。

◆通販事業者が抱えているLTVの課題とCRM

ほとんどの通販企業が「ネットショップの運営において、LTVの向上は切っても切り離せない」と考えているにも関わらず、「既存個客のLTVがなかなか伸びない」「LTVを重視しているが、思うようにKPIを達成できない」といった課題を抱えています。

LTV向上には優良顧客を育成するCRMが欠かせないことから多くの企業が取り組むものの、下記の3つの問題点からCRMを上手く活用できず、売上アップにつなげられていないのが実状です。

<現状のCRMの3つの問題点>

・成果が見えにくい

・成果が出るまでに時間がかかる

・やるべきことが絞れない

本来、CRMは長期的・総合的に売上向上に寄与するものであり、その効果をダイレクトに測ることは難しいとされています。LTVはわかりやすい指標ではあるものの、LTVだけをCRMという長期的手法の指標として使うのには限界があることに着目。

今回リリースした『新CPM分析機能』では、LTVの他に「顧客維持率」「稼働顧客数」「顧客残存率」の新たな指標を用いてCRMの成果を可視化します。

◆ご利用について

『新CPM分析機能』は、ECカートシステム「楽楽リピート」の標準機能での提供となります。

<利用料>

本機能単独での利用料金は発生しません。

■楽楽リピート

URL:https://raku2repeat.com/

合わせて読みたい