デジタルビジネス支援を行う、海外SaaS商社の株式会社ギャプライズ(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:甲斐 亮之)は、日常的にECサイトにて商品を購入する20~60代の方を対象に、「ECサイト利用者の"読み込み遅延"による購買離脱」に関する調査を実施したことを発表しました。

ECサイトにおけるユーザー体験の中でも「表示スピード」は、購入行動に大きな影響を与える重要な要素となっています。特にスマートフォンからのアクセスが主流となった現在、表示にわずか数秒の遅延があるだけで、ユーザーは離脱し、他のECサイトへと流れてしまう可能性があることが明らかになりました。

今回、同社は、日常的にECサイトにて商品を購入する20~60代の方を対象に、「ECサイト利用者の"読み込み遅延"による購買離脱」に関する調査を行ったとのことです。

この記事の目次

調査概要

「ECサイト利用者の"読み込み遅延"による購買離脱」に関する調査

【調査期間】2025年11月4日(火)~2025年11月6日(木)

【調査方法】PRIZMAによるインターネット調査

【調査人数】1,012人

【調査対象】日常的にECサイトにて商品を購入する20~60代と回答したモニター

【調査元】株式会社ギャプライズ

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

「読み込みが遅い…」と感じるECサイトの表示時間は「3秒」未満の回答が約6割

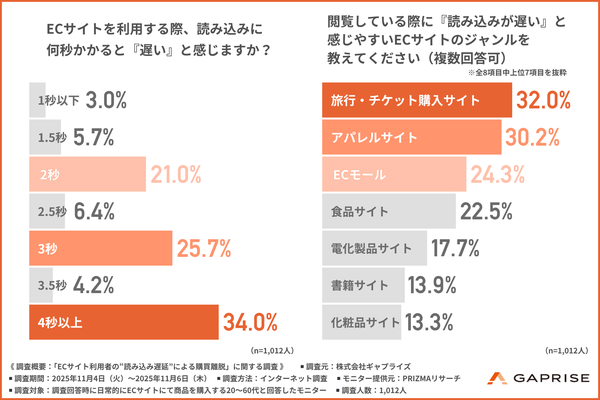

調査ではまず、「ECサイトを利用する際、読み込みに何秒かかると『遅い』と感じるか」について質問されました。その結果、『4秒以上(34.0%)』と回答した方が最も多く、次いで『3秒(25.7%)』『2秒(21.0%)』という結果になったとのことです。

3秒以上かかると遅いと感じる層が6割以上で、約3割の方は2秒以内でも遅いと感じることが示されています。これはECサイト利用者が求めるスピード感が非常にシビアであり、人によってはコンマ数秒〜1秒の差でも不快感を覚える可能性があることを示しています。

また、実際にGoogleの指標(LCP)では2.5秒以内が推奨されており、ユーザビリティ研究の第一人者であるヤコブ・ニールセン博士も「1秒を超えるとユーザーの思考の流れが途切れる」と提唱しています。

※出典:Nielsen Norman Group "Response Times: The 3 Important Limits"

こうした基準を踏まえると、今回の「4秒」という回答には、「待たされている時は、時計の針よりも心理的な時間を早くカウントしてしまう」という感覚のズレが含まれている可能性があると指摘されています。

どのようなECサイトでその"遅さ"を体感することが多いのでしょうか。「閲覧している際に『読み込みが遅い』と感じやすいECサイトのジャンル」について尋ねたところ、『旅行・チケット購入サイト(32.0%)』が最も多く、『アパレルサイト(30.2%)』『ECモール(24.3%)』という結果になりました。

上位ジャンルに共通するのは、高画質の画像や動画コンテンツの多さ、あるいはリアルタイムでの在庫・価格変動の多さであると考えられます。視覚的な魅力を重視するジャンルほどデータ量が増え、読み込み負荷が高まる傾向があるようです。また「旅行・チケット購入サイト」では、予約や購入完了までの速度がより重視されるため、読み込みスピードを意識する機会が多い可能性もあるとされています。

約8割が「遅いと購入意欲が低下する」と回答。「離脱」が始まるのは4秒超からが多数派

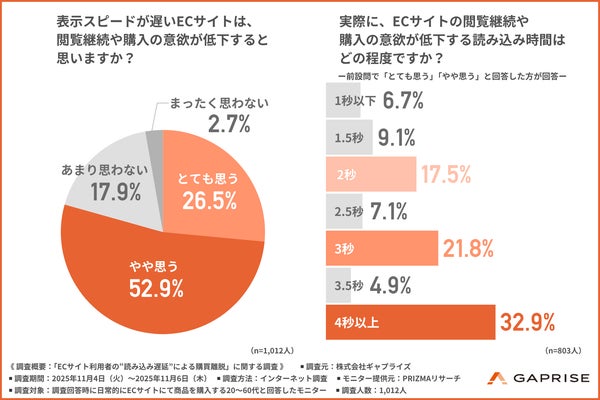

「表示スピードが遅いECサイトは、閲覧継続や購入の意欲が低下すると思うか」という質問に対しては、約8割の方が『とても思う(26.5%)』『やや思う(52.9%)』と回答しています。

多くの方が「表示スピードが遅いと購入意欲が低下する」と感じており、表示スピードは単なる利便性の問題ではなく、ECサイトの信頼性や安心感にも関わる要素となっている可能性があると同社は分析しています。

具体的にどの程度の読み込み時間で閲覧や購入の意欲が低下してしまうのかについても調査されました。「実際に、ECサイトの閲覧継続や購入の意欲が低下する読み込み時間はどの程度か」と尋ねたところ、『4秒以上(32.9%)』と回答した方が最も多く、『3秒(21.8%)』『2秒(17.5%)』となりました。

「3秒」や「2秒」の時点で、すでに購入意欲が低下し始めている層が約6割存在することが明らかになりました。これは「読み込みが遅いと感じる時間」とほぼ同様の傾向であり、利用者が「遅い」と認識した瞬間が、そのまま購買意欲の低下につながっていることが示されています。

では、どのような閲覧状況で「待てない」と感じやすいのでしょうか。

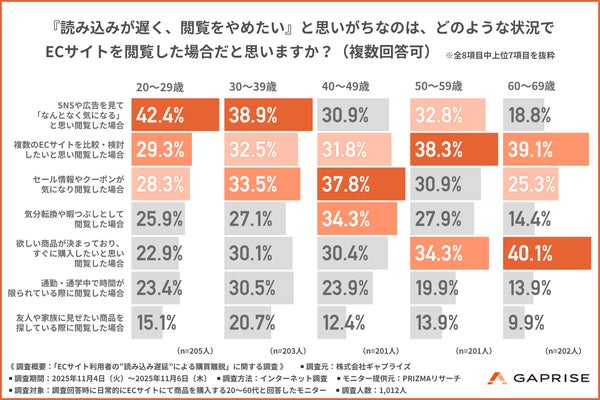

「『読み込みが遅く、閲覧をやめたい』と思いがちなのは、どのような状況でECサイトを閲覧した場合だと思うか」という質問に対する年代別の回答結果では、20~30代は『SNSや広告を見て「なんとなく気になる」と思い閲覧した場合』に離脱しやすく、50〜60代は『複数のECサイトを比較・検討したいと思い閲覧した場合』や『欲しい商品が決まっており、すぐに購入したいと思い閲覧した場合』に離脱しやすい傾向が見られました。

若年層は情報探索の段階で離脱しやすく、関心が薄いときほど「待たされること」にストレスを感じやすいと考えられます。一方で、50代以降は購入の意思が明確であるにもかかわらず、遅延による「時間的ロス」を嫌う傾向が強いようです。

ECサイトの不満の上位はどの年代でも「表示速度の遅さ」と「入力項目の多さ」

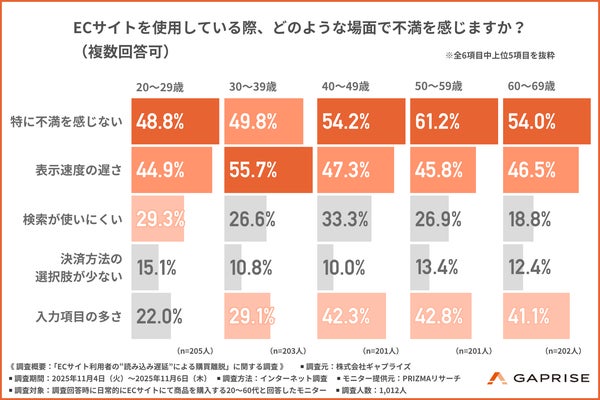

「読み込みが遅く、閲覧をやめたい」と思いがちな状況には年代による違いが見られましたが、実際にECサイトを利用する中で、どのような場面に不満を抱いているのでしょうか。

「ECサイトを使用している際、どのような場面で不満を感じるか」という質問に対する年代別の回答結果では、『特に不満を感じない』という回答もありましたが、不満点として全年代で多かったのは『表示速度の遅さ』と『入力項目の多さ』でした。「遅い・面倒」と感じると購買離脱の可能性が高まることがうかがえます。

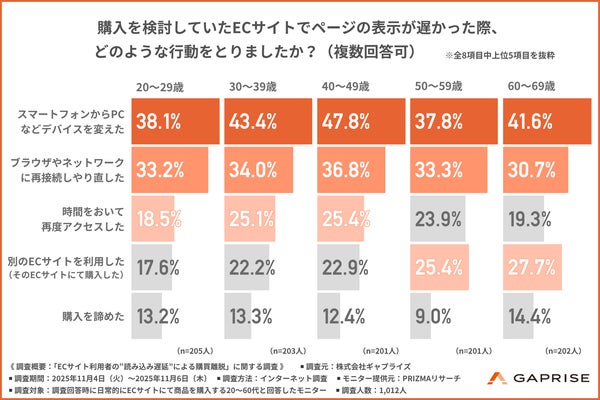

購入を検討していたECサイトでページの表示が遅くなった時、どのような行動をとる方が多いのかについても調査されました。

「購入を検討していたECサイトでページの表示が遅かった際、どのような行動をとったか」という質問に対する年代別の回答結果では、すべての年代で最も多かったのは『スマートフォンからPCなどデバイスを変えた』で、次いで『ブラウザやネットワークに再接続しやり直した』という結果になりました。

多くの方が「まず環境を変える」という行動をとり、ECサイト自体よりも自身の環境に問題があると疑い、再試行によって問題解決を試みる傾向があるようです。

20~40代は『時間をおいて再度アクセスした』が3位となり、表示が遅くても検討していたECサイトを利用しようとする傾向がありますが、50~60代は『別のECサイトを利用した(そのECサイトにて購入した)』が3位となり、待たずに他のECサイトへ移ってしまう傾向が示されました。

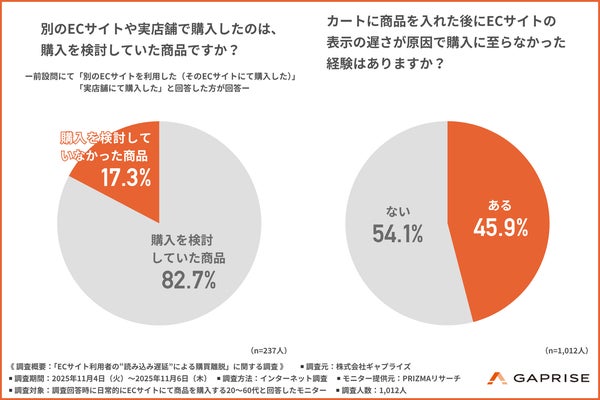

次に、購入を検討していたECサイトでページの表示が遅かった際、別のECサイトや実店舗で購入した方は、もともと検討していた商品を購入したのかどうかも調査されました。

「別のECサイトや実店舗で購入したのは、購入を検討していた商品か」という質問に対しては、『購入を検討していた商品(82.7%)』『購入を検討していなかった商品(17.3%)』という回答結果になりました。

表示遅延により離脱した方のうち、5人に1人は、もともと検討していなかった別の商品を購入した経験があることがわかりました。表示の遅さが競合他社の商品へ乗り換える要因となっており、単なるサイト離脱に留まらない、売上と顧客の二重の損失を引き起こしていることが示されています。

購入プロセスの中でも最終段階である「カートに入れた後」に、ECサイトの表示の遅さが原因で購入を断念した経験がある方の割合についても調査されました。「カートに商品を入れた後にECサイトの表示の遅さが原因で購入に至らなかった経験はあるか」という質問に対しては、約半数が『ある(45.9%)』と回答しました。

購入直前という最終段階で2人に1人が離脱した経験があり、商品や価格に満足していても、"待たされるストレス"が購入の最終決断を妨げてしまう可能性が示されました。表示速度の遅さは、「安心して取引できるか」という信頼性を損なう要因となっている可能性があると同社は指摘しています。

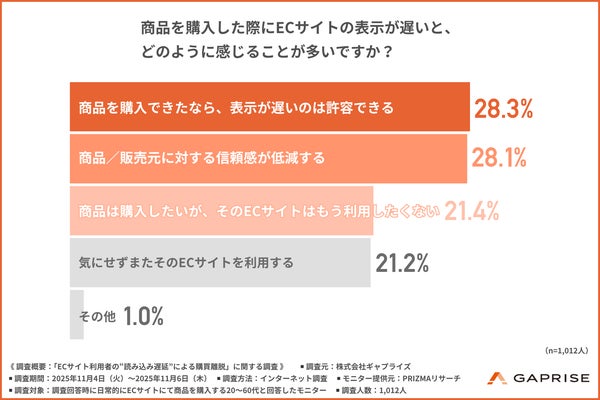

最後に、商品を購入した際、「表示の遅さ」をどのように受け止めているのかが調査されました。

「商品を購入した際にECサイトの表示が遅いと、どのように感じることが多いか」という質問に対しては、『商品を購入できたなら、表示が遅いのは許容できる(28.3%)』が最も多く、『商品/販売元に対する信頼感が低減する(28.1%)』『商品は購入したいが、そのECサイトはもう利用したくない(21.4%)』という結果になりました。

購入完了後の印象については、「商品を購入できたなら許容できる」と「信頼感が低減する」がほぼ同水準となり、評価が二分する結果となりました。たとえ購入が完了したとしても、表示の遅さは信頼を低減させ、約2割は明確に「再利用しない」と判断しているとのことです。表示速度はブランドイメージやリピート意向にも深刻な影響を与える、重要な要素であると言えるでしょう。

【まとめ】表示の遅さが"購入意欲・信頼性・リピート"すべてに影響、表示スピードは"信頼"の新基準に

今回の調査から、ECサイトの表示速度が利用者の購買行動やブランドへの信頼に対し、大きな影響を与えている実態が明らかになりました。

利用者の感覚は非常にシビアで、6割以上が読み込みに「3秒」かかると「遅い」と感じ始めています。この「遅い」という感覚は、そのまま購買意欲の低下に直結しており、「3秒」の時点で約6割が購入意欲の低下を感じ始めていることがわかりました。

このストレスが具体的な「機会損失」につながる実態も判明しました。ECサイト利用時の不満として「表示速度の遅さ」は全年代でトップであり、表示遅延によってサイトを離脱した利用者のうち、「5人に1人」は、もともと購入予定のなかった競合商品へと乗り換えた経験があるとのことです。

さらに深刻なのは、購入プロセスの最終段階での離脱です。購入意向があり「カートに入れた後」でさえ、「2人に1人」が表示の遅さを理由に購入を断念した経験があることが明らかになりました。

また、たとえ購入まで至ったとしても問題は解決しません。表示が遅かった場合「商品が買えたから許容する」利用者は3割弱しかおらず、約3割は「信頼感が低下」し、約2割は「そのECサイトはもう利用したくない」と回答し、表示速度がリピート意向やブランドイメージに与える影響の大きさも明らかとなりました。

結果から、ECサイトの表示スピードは、単なる利便性の問題ではなく、利用者の「信頼」を測る基準の1つになっているといえます。わずか数秒の遅れが「競合への流出」「カート放棄」「リピーターの喪失」という深刻な機会損失に直結している現実を重く受け止める必要があるのではないでしょうか。

出典元:株式会社ギャプライズ プレスリリース