株式会社帝国データバンクは、従業員の離職や採用難等による人手不足を要因とする「人手不足倒産」について、発生状況の調査・分析結果を発表しました。2025年度上半期は前年同期比で大幅に増加し、特にトラック運送業などの道路貨物運送業や介護関連業種で深刻な状況が続いています。

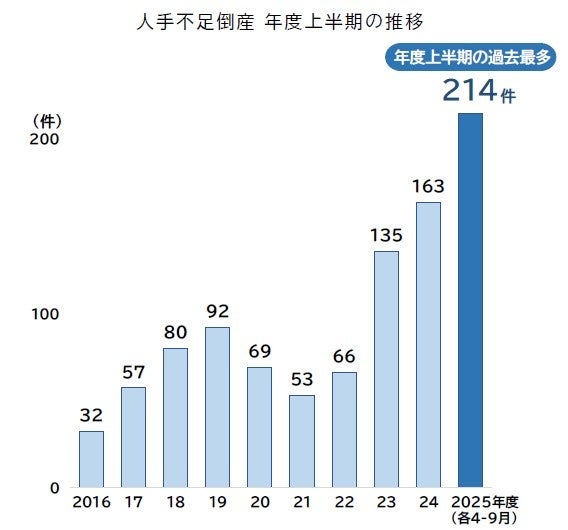

帝国データバンクの調査によると、2025年度上半期(4-9月)の人手不足倒産は214件発生し、上半期としては3年連続で過去最多を更新しました。特にトラック運送業などを含む「道路貨物運送業」は33件で前年同期の19件から急増しており、老人福祉事業や労働者派遣業など労働集約型の業種での増加が目立っています。

2025年度における最低賃金の改訂額が過去最高の上昇幅となるなか、賃上げ余力に乏しい中小・小規模事業者を中心に、今後も人手不足倒産は高水準で推移する懸念があるとのことです。

この記事の目次

調査概要

この調査は、2013年1月1日から2025年9月30日までの期間を対象に、負債1000万円以上・法的整理による倒産案件について集計分析されたものです。従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする人手不足による倒産状況を明らかにしています。

調査詳細

2025年度上半期の人手不足倒産は214件、道路貨物運送業で急増

帝国データバンクの調査によると、従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする人手不足倒産(法的整理、負債1000万円以上)は、2025年度上半期(4-9月)に214件発生しました。これは前年同期の163件から51件増加しており、過去最多を3年連続で更新する結果となっています。

業種別の分析では、軽貨物を含めたトラック運送業を指す「道路貨物運送業」が33件となり、前年同期の19件から14件の大幅増となったことが明らかになりました。この業種では、ドライバー不足によって受注の減少を余儀なくされ、人件費の高騰が続くなか、人材確保が追い付かずに事業継続が困難となるケースが相次いでいます。

また、介護スタッフの確保が課題となっている「老人福祉事業」は11件(前年同期比+3件)、派遣人材の不足に悩まされている「労働者派遣業」は8件(同+5件)となっており、いずれも労働集約型のサービス業を中心に人手不足倒産が増加傾向にあることがわかりました。

価格転嫁の難しさが経営を圧迫

今年7月に帝国データバンクが実施した「価格転嫁に関する実態調査」によると、コスト上昇分の販売価格への転嫁度合いを示す「価格転嫁率」は全業種平均で39.4%となり、2年半ぶりに4割を下回る結果となりました。特に注目すべきは、人手不足倒産が急増した道路貨物運送業の価格転嫁率が28.6%と、全業種平均と比較して10ポイント以上低い水準にあることです。

現在の事業環境では、人件費だけでなく原材料やエネルギーなどあらゆるコスト高騰に直面していますが、それらのコストを運賃に転嫁することは容易ではない状況です。業界からは「人件費や資材等が値上がりしており、利益確保が難しい」といった声が聞かれるなど、経営の厳しさがうかがえます。

最低賃金の過去最高上昇と今後の見通し

2025年度における最低賃金の改訂額(全国加重平均)は1121円と、昨年度から66円引き上げられ、上昇幅は過去最高となりました。今後も賃上げ機運は継続すると見込まれるなか、帝国データバンクは賃上げ余力のない中小・小規模事業者を中心に、「賃上げ難型」の人手不足倒産が高水準で推移する懸念があると指摘しています。

同社は、労働者から働き先として「選ばれる企業」となることが、人材確保の観点では欠かせないと分析しています。賃上げのみならず研修制度や福利厚生の充実など、労働者にとっての働くメリットを増やしていくことが、企業の魅力アップに向けて重要となると提言しています。

業界別の深刻化する人手不足の実態

道路貨物運送業においては、長時間労働や低賃金などの労働環境の厳しさから若年層の新規参入が減少しています。また、既存のドライバーの高齢化も進んでおり、業界全体で深刻な人材不足に陥っています。さらに、eコマース市場の拡大に伴う配送需要の増加と、それに追いつかない人材供給のバランスが崩れることで、経営難に陥る企業が増加しているのです。

老人福祉事業においても、介護職員の離職率の高さと新規採用の困難さが常態化しています。日本の高齢化が進む中で介護需要は年々高まっていますが、体力的・精神的負担の大きさに比して賃金水準が低いことから、慢性的な人材不足が続いています。このような状況下で、人件費の上昇に対応できない事業者が倒産に追い込まれるケースが増えています。

人手不足対策の重要性

企業が人手不足を乗り切るためには、従来の採用手法や労働環境の見直しが急務となっています。デジタル技術を活用した業務効率化や、多様な働き方を受け入れる柔軟な勤務体制の導入など、労働生産性を高める取り組みが求められています。

また、外国人材の活用や高齢者の再雇用など、これまで十分に活用されていなかった労働力の活用も検討すべき選択肢となっています。特に中小企業においては、大企業との賃金格差を埋めることが難しい中で、働きがいや成長機会、ワークライフバランスなど、金銭以外の価値提供を強化することが重要です。

帝国データバンクの調査結果は、日本の労働市場における構造的な課題と、それに対応できない企業の淘汰が進んでいることを浮き彫りにしています。今後も最低賃金の上昇が続く中で、企業の人材確保と事業継続のバランスをどう取っていくかが、大きな経営課題となっています。

地域別の人手不足倒産動向

人手不足倒産は都市部に集中する傾向があります。特に東京都や大阪府、愛知県などの大都市圏では、サービス業を中心に多くの倒産が発生しています。一方、地方においては人口減少に伴う労働力の絶対数の減少が深刻で、特に建設業や運送業などでの人手不足が顕著となっています。

地方の中小企業は、都市部の企業と比較して賃金水準を引き上げる余力が乏しいケースが多く、人材の都市部への流出が止まらない状況です。このような地域間の人材獲得競争の激化も、人手不足倒産を増加させる一因となっています。

企業規模別の影響

人手不足倒産は、特に中小・小規模事業者に深刻な影響を与えています。大企業と比較して経営基盤が脆弱な中小企業は、人件費の上昇に対応するための価格転嫁や業務効率化を進めることが困難なケースが多いです。また、採用活動においても大企業に比べて知名度や福利厚生面で不利な立場に置かれがちであり、優秀な人材の獲得競争で後れを取りやすい状況にあります。

帝国データバンクの調査によれば、倒産した企業の多くは従業員10人未満の小規模事業者であり、特に個人事業主や家族経営の企業では後継者不足とも相まって、人手不足が直接的な倒産要因になるケースが目立っています。

まとめ

帝国データバンクの調査結果からは、2025年度上半期の人手不足倒産が過去最多を更新し、特に道路貨物運送業などの労働集約型産業で顕著な増加を示していることが明らかになりました。最低賃金の大幅な上昇や価格転嫁の難しさを背景に、中小・小規模事業者を中心に経営環境は厳しさを増しています。

今後の企業経営においては、単なる賃上げだけでなく、労働環境の改善や福利厚生の充実、業務効率化など多角的なアプローチで人材確保に取り組むことが重要です。同時に、業界全体でのコスト上昇の適切な価格転嫁や、政府による中小企業支援策の拡充なども求められています。

人手不足は一時的な現象ではなく、日本の人口減少や高齢化に伴う構造的な課題であるため、企業はこの現実を直視し、持続可能な経営体制の構築に向けた取り組みを加速させる必要があるでしょう。

出典元: 株式会社帝国データバンク プレスリリース