東日本旅客鉄道株式会社により、お盆期間中の新幹線・在来線の利用状況が発表され、総利用者数が474.9万人となり、前年比107%を記録したことがわかりました。東北地方を中心とする大雨の影響で一部の線区で遅れや運休が発生したものの、多くの乗客に利用され、前年を上回る結果となりました。

このたび発表された利用状況によりますと、期間中の新幹線および在来線の主要16区間の合計利用者数は474.9万人で、前年同期と比較して107%となりました。これは、コロナ禍からの回復傾向が続いていることを示す結果といえます。

しかし、発表によりますと、東北地方を中心とする大雨の影響により一部の線区では遅れや運休が発生したとのことです。また、6月17日には山形新幹線E8系の車両故障が発生し、一部の臨時列車で運休が生じたため、利用客に不便をおかけする状況も発生しました。

この記事の目次

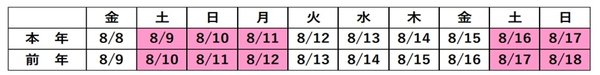

期間中の新幹線・在来線の利用状況(主要16区間計)

主要16区間における利用状況の詳細を見ますと、前年を上回る利用が確認されています。とりわけ行楽シーズンということもあり、観光地へのアクセスとなる路線では多くの乗客で賑わいを見せたようです。

上記の表から分かりますように、期間中の総利用者数は474.9万人となっており、前年の444.4万人と比較して107%と増加しています。これは経済活動の正常化や旅行需要の回復を反映した結果と考えられます。

利用者数の増加は、社会活動の活発化や観光需要の高まりを示唆しており、交通機関としての鉄道の重要性が改めて認識される結果となりました。特に夏季期間は帰省や旅行などで鉄道を利用する方が多く、今回の結果はそうした季節的な要因も影響していると考えられます。

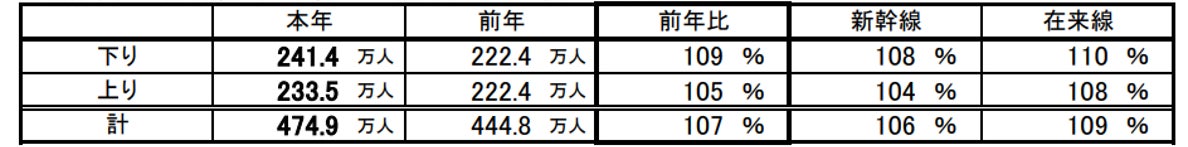

主な線区の利用状況(上下計)

次に、主要な線区別の利用状況を見てみましょう。各線区によって利用状況に差があり、人気路線や観光地へのアクセス路線では特に多くの乗客が利用していることが分かります。

この表から、東北新幹線や山形新幹線、秋田新幹線などの主要路線の利用状況が詳細に示されています。特に東北新幹線は多くの乗客に利用されており、地域間の移動手段として重要な役割を果たしていることが読み取れます。

各線区の前年比を見ますと、ほとんどの路線で前年を上回る利用状況となっています。これは、移動制限の緩和や旅行需要の回復、ビジネス目的の移動の増加などが要因として考えられます。特に観光地へのアクセス路線では、観光需要の回復が顕著に表れているようです。

また、地域経済の活性化とも密接に関連しており、鉄道利用者の増加は沿線地域の経済活動にもプラスの影響を与えていると推測されます。特に観光地では、訪問者の増加が地域経済に好影響をもたらしている可能性があります。

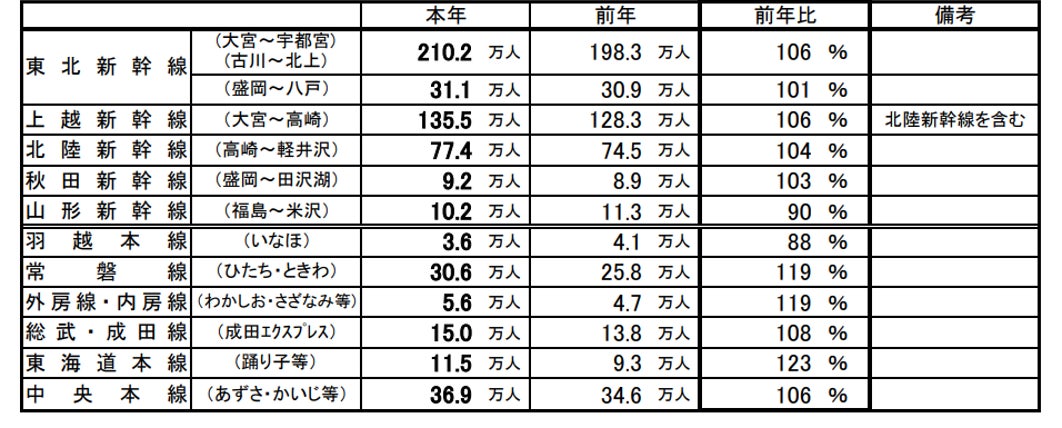

期間中で一番利用が多かった日

期間中の利用状況をさらに詳しく見ますと、特に利用者が集中した日があることが分かります。こうしたピーク日の情報は、旅行計画や交通機関の利用計画を立てる際の参考になります。

この表によりますと、最も利用者が多かった日には多くの乗客が鉄道を利用していたことが分かります。こうしたピーク日には、駅や車内が混雑することも予想され、鉄道事業者としては輸送力の確保や安全対策の強化が重要になります。

ピーク日の利用者数が前年を上回っていることは、移動需要の回復を示す重要な指標といえるでしょう。特に休日や連休中のピーク時には、多くの人が観光や帰省のために鉄道を利用するため、そうした日の利用状況は交通需要の全体的な傾向を把握する上で重要なデータとなります。

鉄道事業者は、こうしたデータを分析し、今後の運行計画や車両配備、乗務員の配置などを最適化することで、より快適で効率的な鉄道サービスの提供を目指すことが期待されます。特に混雑が予想される時期には、臨時列車の運行や増結などの対策が講じられることもあります。

近距離の利用状況(交通系ICカードによる自動改札利用延べ人員等)

近距離の移動においても、鉄道は重要な交通手段となっています。特に都市部では、通勤や通学、買い物などの日常的な移動に鉄道が利用されています。以下は、交通系ICカードによる自動改札利用延べ人員の状況です。

交通系ICカードの普及により、鉄道の利用がより便利になっています。Suicaやパスモなどの交通系ICカードは、切符を購入する手間を省くだけでなく、乗り換えもスムーズになるため、多くの利用者に活用されています。

上記のデータから、近距離移動においても多くの人が鉄道を利用していることが分かります。特に都市部では、鉄道は道路交通の渋滞を避けた効率的な移動手段として重要な役割を果たしています。環境負荷の低減という観点からも、公共交通機関の利用促進は今後ますます重要になるでしょう。

主な駅の利用実績

各駅の利用状況も興味深いデータです。特に主要駅や観光地に近い駅では、多くの乗客が利用していることが予想されます。以下は、主要駅の利用実績を示したものです。

上記の表からは、各主要駅の利用状況が詳細に示されています。駅によって利用者数や前年比に差があり、それぞれの駅の立地条件や周辺環境、利用目的などによって利用パターンが異なることが分かります。

特に観光地に近い駅では、観光シーズンに合わせて利用者が増加する傾向があります。また、ビジネス街に近い駅では、平日の通勤時間帯に利用が集中するなど、駅ごとに特徴的な利用パターンが見られます。

駅の利用実績は、その地域の活動状況や経済活動の活発さを反映する指標ともなります。利用者が多い駅周辺では、商業施設や飲食店なども活況を呈していることが多く、駅を中心とした街づくりが進められています。

運行障害と対応について

前述の通り、期間中には東北地方を中心とする大雨の影響により、一部の線区で遅れや運休が発生しました。また、6月17日には山形新幹線E8系の車両故障により、一部の臨時列車で運休が発生したとのことです。

こうした運行障害は利用者に不便をもたらしますが、安全を最優先とする鉄道事業者の対応としては適切なものと言えるでしょう。特に自然災害については予測が難しい面もありますが、迅速な情報提供と代替交通手段の確保など、利用者の混乱を最小限に抑える取り組みが重要となります。

山形新幹線E8系の車両故障については、今後の再発防止策の検討や車両の定期点検の強化などが求められるでしょう。鉄道の安全・安定運行は、利用者の信頼を確保する上で最も重要な要素の一つです。

今後の展望と課題

今回の利用状況の発表から、鉄道利用者数が前年を上回る回復傾向にあることが確認されました。これは社会経済活動の正常化に伴う移動需要の回復を示すものであり、鉄道事業者にとっては明るい兆しと言えます。

一方で、自然災害や車両故障などによる運行障害も発生しており、安全で安定した運行の確保は引き続き重要な課題となっています。気候変動に伴う自然災害の増加や激化が懸念される中、防災・減災対策の強化や、災害時の迅速な対応体制の整備がますます重要になってきています。

また、車両や設備の老朽化対策も課題の一つです。適切な保守・点検と計画的な更新を行うことで、故障による運行障害を最小限に抑える必要があります。特に新型車両の導入などは、安全性の向上だけでなく、快適性や環境性能の向上にも寄与します。

さらに、利用者のニーズの多様化に対応したサービスの充実も重要です。デジタル技術を活用した情報提供の強化や、移動の利便性を高めるための施策など、より利用しやすく魅力的な鉄道サービスの提供が求められています。

今回の利用状況の発表は、鉄道が多くの人々の移動手段として重要な役割を果たしていることを改めて示すものとなりました。今後も安全で快適な鉄道サービスの提供を通じて、人々の移動をサポートし、地域社会の発展に貢献することが期待されます。

出典元:東日本旅客鉄道株式会社 プレスリリース