株式会社帝国データバンクは、このたび「製茶業(茶メーカー)」における倒産・休廃業解散動向に関する詳細な調査・分析を実施したことを発表しています。調査結果によると、製茶業界では抹茶ブームによる予想外の影響が中小業者に及んでおり、業界の二極化が進行していることが明らかになっています。

この記事の目次

調査概要

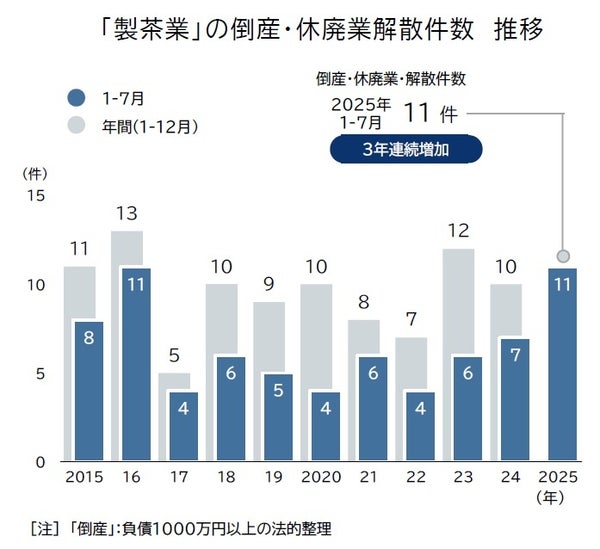

2025年1月から7月にかけて発生した「製茶業」の倒産、休廃業・解散は累計で11件(休廃業・解散10件、倒産1件)を記録しています。この数字はすでに前年通年の累計10件を上回っており、年間では過去最多を大幅に更新する見通しとなっています。

抹茶スイーツや抹茶ラテなど、インバウンドをはじめとする国内外での「抹茶ブーム」により、中小の製茶業者には予期せぬ悪影響が及んでいることが調査から明らかになっています。

製茶業界の現状分析

製茶業界では近年、スイーツや菓子などに抹茶が使用される機会が増加し、製菓メーカーなど新たな需要先の開拓に成功した企業が多く見られています。また、健康茶やティーバッグ加工など付加価値の高い製品が好調で、業界全体として持ち直しの機運も見せていました。

しかしながら、特に世界的な「抹茶ブーム」の過熱によって、大手飲料メーカーなどでの需要が急増し、原料確保のための大量買い付けが行われた結果、茶葉価格が急騰しています。この価格高騰が経営面に悪影響を及ぼすケースが出始めていると報告されています。

業績の二極化が鮮明に

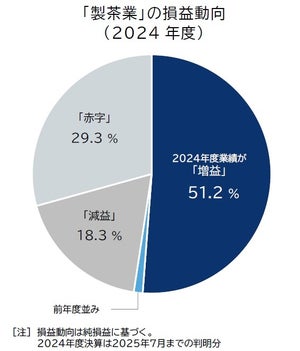

2024年度における製茶業の損益動向を見ると、前年度から「増益」となった企業は51.2%と半数を超え、過去20年で最高の水準となっています。その一方で、「減益」(18.3%)や「赤字」(29.3%)といった「業績悪化」の割合も4割超を占めるなど、収益力の二極化が顕著に進行していることが指摘されています。

自社で茶葉収穫から生産加工まで一貫して行うことが可能な製茶業者では、抹茶のほか、抹茶の原料となる碾茶(てんちゃ)生産へシフトしたことで大幅な売り上げ増となり、十分な利幅を確保した企業が多く見られるとのことです。

一方で、「業績悪化」となった企業の割合は、直近でピークとなった2022年度(63.9%)からは低下傾向にあるものの、依然として高い水準を維持しています。高単価で取引される抹茶用の茶葉生産にシフトする生産農家が増加したことにより、煎茶やほうじ茶などに加工するための茶葉の仕入価格が上昇し、さらに光熱費などの上昇も重なって高コストでの生産を余儀なくされている状況です。

また、若年層の日本茶離れに加え、主要な販売先であった仏事・葬儀向け需要の低迷も背景にあり、従来のリーフ茶などは価格転嫁が容易ではないと言われています。特に海外輸出やインバウンド向けの販路を多く持たない製茶業者において業績悪化に直面するケースが見られていると報告されています。

今後の見通しと課題

足元では、縮小が続く日本茶市場の中で、高級とされる抹茶市場への対応を各社が進めていますが、抹茶ブームがいつまで継続するかについては見通しが立てにくい状況です。ブランド力に加え、変化する消費者ニーズに対応した商品開発力、加工技術力などで高付加価値な「茶葉」を生産できる企業と、そうでない企業の間における「格差」の拡大が、製茶業界全体でより加速する可能性があると指摘されています。

調査データの詳細

この調査は、2000年1月1日から2025年7月31日までの期間を対象に実施されています。集計対象としては、倒産については負債1000万円以上の法的整理によるものが含まれています。また、休廃業・解散については、倒産(法的整理)を除き、特段の手続きを取らずに企業活動が停止した状態を確認(休廃業)、もしくは商業登記等で解散(「みなし解散」を除く)を確認した企業が対象となっています。

製茶業界の抱える構造的な課題

製茶業界は、国内市場の成熟化と若年層の嗜好変化により、長期的には厳しい環境に直面していると言われています。特に従来型の日本茶市場が縮小傾向にある中で、新たな市場を開拓する必要性が高まっています。

抹茶については、健康志向の高まりや海外での日本食人気を背景に需要が拡大していますが、原料となる良質な茶葉の確保が課題となっています。また、生産能力の拡大には時間とコストがかかるため、急激な需要増加に対応できない中小業者も少なくないことが報告されています。

製茶業の技術革新と新たな展開

一部の製茶業者では、AIやIoT技術を活用した生産効率化や品質管理の高度化に取り組んでいます。また、茶葉の機能性成分に着目した新商品開発や、観光と連携した体験型サービスの提供など、従来の枠を超えた事業展開も見られるようになっています。

さらに、SDGsへの関心の高まりを受け、オーガニック栽培や環境負荷の少ない生産方法を取り入れる動きも広がっています。このような付加価値戦略によって、価格競争に陥らない独自のポジションを築く企業も現れていると分析されています。

抹茶ブームの影響と市場の変化

抹茶ブームは製茶業界に大きな変化をもたらしています。従来は茶道用や和菓子用として限定的だった抹茶の用途が、スイーツやドリンク、さらには化粧品や入浴剤など多岐にわたるようになり、市場が拡大しています。

一方で、需要の急増は茶葉価格の高騰を招き、特に中小の製茶業者にとっては原料調達コストの上昇という形で負担となっています。また、抹茶の品質や安全性に対する消費者の関心も高まっており、これに応えるための設備投資や人材育成が必要となっていると指摘されています。

製茶業界の再編と今後の展望

現在の状況下では、製茶業界の再編が進む可能性が高いと考えられています。大手企業による中小企業の買収や、業界内での協業・提携の動きが活発化することが予想されます。

また、海外市場、特にアジア地域での日本茶需要の拡大を見据えた展開も重要な戦略となるでしょう。品質の高さや文化的価値を前面に打ち出した日本茶のプレミアムブランド化によって、国際競争力を高める取り組みも期待されています。

製茶業界は伝統産業としての側面を持ちながらも、時代の変化に対応した革新が求められています。特に、デジタル技術の活用や持続可能な生産体制の構築、新たな消費者層の開拓などが今後の課題となるでしょう。

まとめ

帝国データバンクの調査によると、2025年の製茶業における倒産・休廃業解散は過去最多ペースで推移しており、抹茶ブームが業界に大きな影響を与えていることがわかります。業界内では収益力の二極化が進み、自社で一貫生産が可能な企業や付加価値の高い製品を提供できる企業が好調である一方、従来型の商品に依存する企業は厳しい状況に直面しています。

今後は抹茶ブームの持続性や消費者ニーズの変化に対応できるかどうかが、企業の存続と成長を左右する重要な要素になると考えられています。製茶業界全体としては、伝統を守りながらも革新を続けることが求められる転換期を迎えているといえるでしょう。

出典元:株式会社帝国データバンク プレスリリース