将来日本の美味しい魚が食べられなくなる!?世界中で獲れる魚が増えている一方で、激減し続けている日本。獲れる魚の量は、ピーク時の、なんと3分の1以下。消費者と漁師さんが一体となった新しい漁のカタチ、「共漁」をもとにした産直ECサイトで、日本の漁業を守り、未来を切り拓く!

「共漁」によって、持続可能な漁業を確立し、漁師さんを憧れの職業にする

私たちは、「共漁」という、消費者と漁師さんが一体となった新しい漁のカタチを確立し、日本の漁業の未来をつくります。

現在、全国の漁師さんのもとへ飛び回り、漁にかける想いや課題を伺いながら、4月の本リリースに向けて着々と準備を進めています。

共漁とは何か。なぜこのコンセプトなのか。そして、私たちが提供させていただくサービスや、漁業にかける想いについて、お話しさせていただきます。

そして今回、皆様には、日本の漁業の未来をつくる最初の仲間となっていただきたく、特別なリターンをご用意させていただきました。

ぜひ、最後までご覧ください。

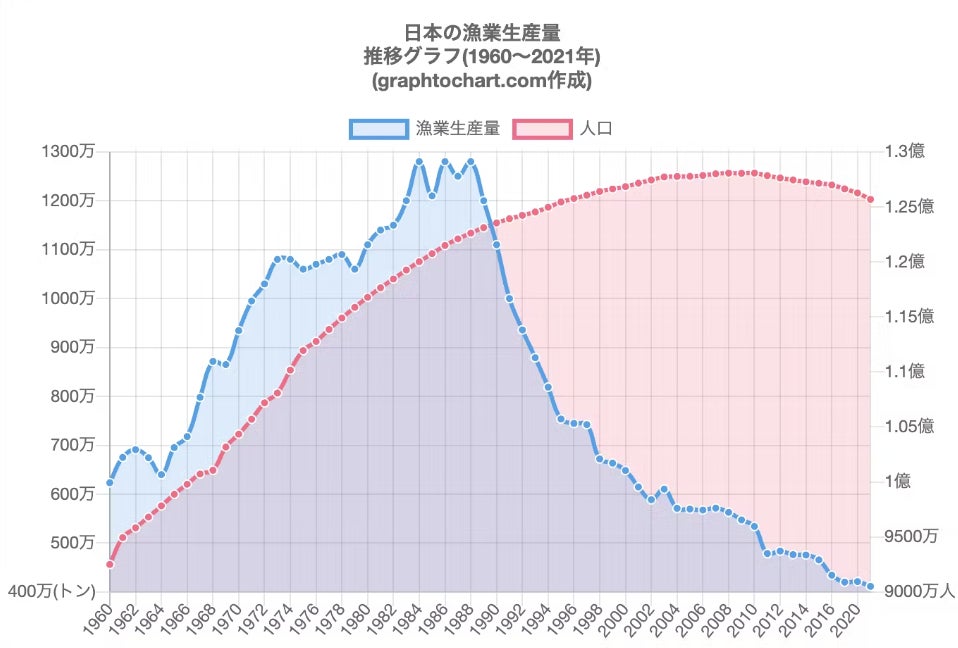

日本の漁業における衝撃の事実

かつて漁業大国だった日本。

1987年には、世界1位の水揚げ量を誇り、1988年には、1277万トンもの水産物を水揚げしていました。

しかし今、日本の漁業に異変が起きています。

ノルウェーや中国をはじめ、世界中の国々が水揚げ量を伸ばしている一方で、日本では1988年から水揚げ量が激減しているのです。

2021年には、ピーク時の3分の1以下である、411万トンまで激減してしまいました。

イセエビやサケ、クロマグロ。こうした日本の誇る美味しい魚たちが、将来食べられなくなる可能性があるのです。

日本だけ水揚げ量が激減している要因

なぜ、日本だけ水揚げ量が激減しているのでしょうか。

私たちは、2つの要因に着目しています。

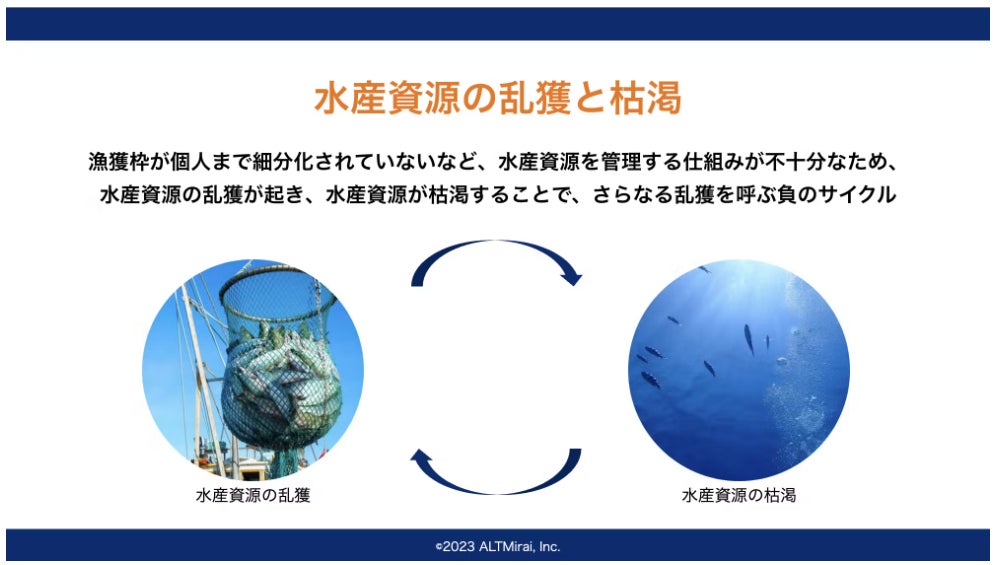

1. 水産資源の管理不足によって起きる乱獲

漁業大国として有名な国の一つに、ノルウェーがあげられます。

なんとノルウェーでは、人気の職業ランキング1位は漁師なんです!

ノルウェーと日本で、なぜここまで違いがあるのか。

それは、水産資源の管理にあります。

ノルウェーでは、獲っていい魚の量や条件が厳しく制限されています。そのため、乱獲が起きることもなく、小さな魚も大きく育つのです。

一方、日本では、獲っていい魚の量や条件に厳しい制限はありません。そのため、どうしても魚を獲りすぎてしまうのです。また、これから大きくなるはずの小さな魚も獲ってしまいます。これは漁師さんが悪いわけではなく、単純に管理の問題なのです。

実際に、ニュージーランドでは98種類、ノルウェーでは24種の魚に漁獲可能量が設定されていますが、日本は僅か8種類にとどまっており、その差は歴然です。

参照:https://wedge.ismedia.jp/articles/-/3477?page=2

https://umito.maruha-nichiro.co.jp/article92/

2. 環境問題

地球温暖化の影響で、海水温が上昇しています。また、マイクロプラスチックなどのゴミ問題が、水質を悪化させています。

これらは、もちろん漁業にも影響を及ぼします。

例えば、海水温が上昇したことで、磯焼けと呼ばれる現象が起きています。

磯焼けとは、主にウニが大量発生することで、魚の棲家であるアマモなどの海草や、カジメなどの海藻を食べ尽くしてしまい、海が砂漠化してしまうことです。

こうして緑を失った海には魚が棲みつかず、美味しい魚が獲れなくなってしまうのです。

「サカナの未来」の概要

ミッションは2つです。

1. 持続可能な漁業を確立する

私たちは「共漁」という新しい漁の仕方を提案します。

共漁において、漁師さんは消費者から注文された分だけ魚を獲ります。必要な分しか魚を獲らないため、水産資源の枯渇を抑制することができます。

また、消費者から手数料をいただき、そのすべてを水産資源の保全活動に充てます。手数料を消費者からもいただくことで、消費者にも漁業が抱える問題に関心を持っていただき、水産資源の保全に貢献いただくことで、全体で一体となって日本の漁業の未来をつくります。

私たちは、これまでに磯焼けの原因であるウニの駆除や、魚の棲家となるアマモの選別といった活動に参加してきました。地道ではありますが、こうした活動を続けていき、少しでも日本の海が守れるように貢献していきます。

杭のようなもので、ウニを駆除していきます大量のウニを取り除きました

アマモの種を選別しています

2. 漁師さんを憧れの職業にする

これまでに何人もの漁師さんとお話しさせていただきました。

その中で一番印象に残っていること。

それは「どんな漁師さんにも、胸に秘めた熱い想いがある」ということ。

私たちが何気なく魚を食べている裏で、漁師さんは日本各地で漁業をより良くするために大小さまざまな取り組みをされています。

魚の値段や鮮度ではなく、漁師さん一人一人が「どんな人柄なのか」、「どんな想いで漁師をしているのか」にフォーカスし、魅力を最大まで引き出す。

モノだけの関係ではなく、ヒトとの関係を築く。

漁師さんの魅力を世の中に発信することで、漁師さんを憧れの職業にする。

これが私たちの使命です。

商品よりも漁師さんにフォーカスを当てます

サカナの未来を利用するメリット

消費者

1. 信頼できる漁師さんから安心して魚を発注できる

鮮度や旬などももちろん魚を選ぶ上で重要ですが、「この人だから買う」と人で選ぶ方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。漁師さん一人一人が「どんな人柄なのか」「どんな想いで漁師をしているのか」見ていただいて、魚を買うことができるため、安心して魚を購入することができます。

2. 珍しい魚を発注できる

マグロ、サケ、ブリ、タラなど食卓に馴染み深い魚達以外に、市場には出回らないが、食べたら美味しい「未利用魚」「低利用魚」も多く存在します。旅館や高級レストランなどで使用されるような高くあまりスーパーなどで買えない魚も、サカナの未来では購入することができるため、食卓をより豊かに彩ることができます。

3. 持続可能な漁業に貢献できる

注文が入った分だけしか獲らない、漁師さんの思いを乗せて、付加価値をつけて販売するサービスだからこそ、獲りすぎない漁の仕組みの確立に繋がります。また、未利用魚の活用や、頂いた基金をもとに水質改善の取り組みを行ってきます。消費者の方々がこのサービスを利用していただくことで、持続可能な漁業の確立に貢献できます。

生産者

1. 市場に左右されない自由な価格ができる

魚の値段は、全国で「多く獲れたら値段が下がる」「あまり獲れなかったら値段が上がる」仕組みのため、漁師さんが収入をコントロールすることが非常に難しくなっています。サカナの未来では、漁師さんが値段設定をするため、自由に魚の値段を決めることができ、収入の安定化が見込めます。

2. 市場価格のつかない未利用魚を販売できる

身に傷がついている、サイズが小さいといった理由で、多くの魚が値段が付けられず捨てられています。こういった「未利用魚」は、身に傷がついているものは加工品にしたり、サイズが小さいものはかき揚げやコロッケにすると十分美味しく食べられます。サカナの未来では、今まで値段がつかず捨てていた魚に値段をつけ、販売することができます。

3. ロイヤリティの高い消費者が獲得できる

漁師さんが獲った魚だけでなく、漁師さんの漁への思いや人柄に魅力を感じて買っていただいている消費者だからこそ、漁師さんに対して高いロイヤリティが獲得でき、継続購買や、高付加価値での魚の販売が実現できます。

4. ワークライフバランスの改善

夜22:00に漁に出て、翌日の朝7:00に帰ってきて、その後網を直す・・・といった長時間労働を強いられている漁師さんも少なくありません。注文が入った分だけしか獲らない、思いや人柄という付加価値をつけて販売する仕組みのため、魚を獲りすぎず、収益を安定させることができます。

リターンにご協力いただく漁師さん紹介

ここから、リターンの紹介をさせていただきます。

今回のリターンは、たくさんの漁師さんにご協力いただき、ご用意することができました。

まずはじめに、僭越ではございますが、私たちをご支援いただく魅力的な仲間を紹介させていただきます。

あきらさん

神奈川県葉山町で唯一の女性漁師さんである畠山あきらさん。

同じ神奈川県の鎌倉市で漁をされる女性漁師さんに憧れて自らも漁師となり、

イセエビやワカメ、サザエなど、様々な海産物を扱っています。

葉山産にこだわり、葉山の海産物をもっと知ってほしいとの想いから、

メディアでの積極的な発信や、葉山町漁協海産物直売所の立ち上げ、水産資源の保全活動など、様々な取り組みを長年続けられています。

髙山さん

千葉県の九十九里で貝漁師をしている髙山茂勝さん。

地元海産物を地元ではなく、地物の価値を高めるため、県外に卸す取り組みをされています。

第4日曜は片貝のビーチクリーンの主催者として、環境問題にも取り組まれています。

侑太郎さん

三重県大紀町錦で定置網漁師をされている河野侑太郎さん。

三重大学で大学院に通われていた際、定置網漁の研究をしていて、その後ご縁あって漁師になられました。

SNSでの発信を積極的に行い、漁業体験や図鑑を作成したりなど、

若者が漁師に興味を持ってもらい、漁師になりたいと思ってもらえるように動かれています。

平山さん

石川県能登島でタコ漁をしている平山泰之さん。

格闘家としてK-1に出場したり、ホームレスを経験したりなど、異色の経歴です。

TBS番組「ジョブチューン」に出演されるなど、メディアでの発信も積極的にされています。

長年収集したデータを徹底的に活用した刺網漁をされており、狙って獲れないことはないとのこと。

キャンプ場や飲食店、イルカウォッチングも運営されており、幅広い活躍をされています。

小枝さん

青森で底建網漁、小型定置網漁、マグロ延縄漁をされている小枝さん。

年々漁獲量が減っており、高齢化によって漁師の数も減少しているそうです。

学校で魚を捌き方を教えたり、マグロの解体ショーや加工品の直接販売をされたりなど、

より多くの人に魚の美味しさや捌くことの楽しさを伝え、若い人たちに漁業に興味を持ってもらう取り組みをされています。

林さん

北海道標津町で、主に刺し網、定置網漁をされている林強徳さん。

「海の豊かさ、魚の命を後世に繋ぐ」という思いのもと、「波心会」を立ち上げ、

魚それぞれにあったケアをし、獲った魚の加工から販売まで一気通貫して行われています。

他にも、旅人や、知人が標津に訪れたときに泊まることができる「ゲストハウス潮目」も運営されており、

魚の浜値や、神経締めをした魚とそうでない魚の味の違いなど、漁師しか伝えられないことを伝えています。

大野さん

千葉県船橋漁港で、まき網漁をされている大傳丸・海光物産の大野和彦さん。

魚を獲りすぎず、魚が持っている本来の価値を引き出す「漁魂」を大切にされており、資源管理漁業を実現されています。

江戸前スズキを「瞬〆すずき」としてブランド化。データに基づいた適切な締め処理・血抜きの方法やタイミングを管理することで、一流シェフの方々からも絶大な評価を得られています。

富永さん

岡山県玉野市で「受注漁」をされている邦美丸の富永邦彦さんと美保さん。

「注文した分だけ魚を獲り、それ以外は獲らない」という受注漁。元々はご自身の働き方改革を目的として始められたそうですが、現在はジャパンSDGsアワードをはじめ、数々の賞を獲得するほど注目されています。

水産資源を「海の野生動物」と呼び、限られた命を守りながらも一次産業を守っていく必要性をメディアで幅広く発信されています。

こちらでご紹介した漁師さん以外にも、たくさんの漁師さんからご協力いただいています。

この場をお借りして、心から感謝申し上げます。