株式会社Nwith(本社:東京都中央区、代表取締役:福澤龍人)は、SDGs月間に合わせて20代~50代の男女100名を対象に「フードロスと食生活に関する意識調査」を実施しています。この調査では、多くの人がフードロス削減に高い意識を持っている一方で、その「節約志向」が意図せずに栄養バランスの偏りや過剰な食事摂取といった健康課題を引き起こしている実態が明らかになりました。これは「フードロス貧乏」とも呼べる新たな社会課題です。

特に注目すべき点として、回答者の約半数が冷蔵庫に「買ったことを忘れたり、賞味期限が切れたりする食品がある」と回答し、約4割が「節約のために栄養価が低いと分かっていても安価な食材を選ぶことがある」と答えるなど、節約と健康のジレンマに直面している状況が浮き彫りになっています。

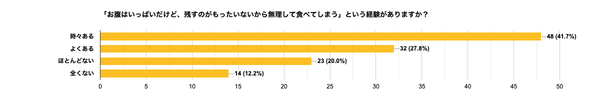

さらに、「お腹はいっぱいだけど、残すのがもったいないから無理して食べてしまう」経験がある人も約7割に上り、フードロス削減の意識が個人の健康に負の影響を与えている可能性も示唆されています。

同社では、これらの調査結果をもとに、フードロス削減と健康的な食生活の両立の難しさや、その解決策として同社が提供するオンライン食事指導サービス「CHONPS」の活用を提案しています。

この記事の目次

調査サマリー

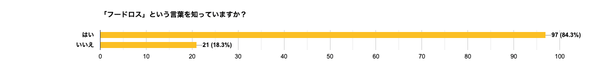

- フードロス認知度と発生頻度:回答者の84.3%が「フードロス」という言葉を認知している一方で、53.0%が週に1回以上、家庭で食品を捨てていると回答。意識と行動のギャップが浮き彫りになっています。

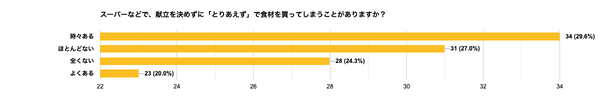

- 「とりあえず買い」とフードロス:52.1%が「献立を決めずに『とりあえず』で食材を買ってしまうことがある」と回答。また同様に、「冷蔵庫に買ったことを忘れたり、賞味期限・消費期限が切れたりする食品がある」とも回答しています。これがフードロス発生の大きな要因となっている可能性があります。

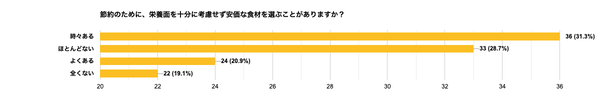

- 節約志向と栄養バランスのジレンマ:約50%が「節約のために、栄養価が低いと分かっていながらも安価な食材を選ぶことがある」と回答しています。

- 「もったいない」が招く食べ過ぎ:約70%が「お腹はいっぱいだけど、残すのがもったいないから無理して食べてしまう」経験があると回答。フードロス削減意識が、個人の健康(食べ過ぎによる体重増加や消化器への負担など)に負の影響を与えている可能性が示唆されています。

8割以上がフードロス認知も、半数以上が週1回以上食品を廃棄。「意識高い系」ほど陥る冷蔵庫の"死蔵品"問題

今回の調査で、「フードロス」という言葉の認知度は84.3%と非常に高いことが判明しました。

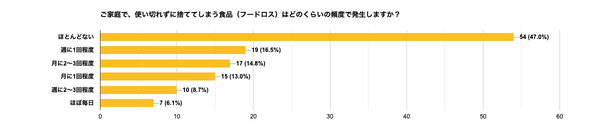

しかし、「ご家庭で、使い切れずに捨ててしまう食品(フードロス)はどのくらいの頻度で発生しますか?」という質問に対し、「週に1回程度」の合計が53.0%と、半数以上の方が週に1回以上フードロスを発生させていることが明らかになっています。

これは、フードロス削減への意識は高いものの、実際の行動が伴っていない現状を示唆しています。

さらに、「冷蔵庫に、買ったことを忘れてしまったり、賞味期限・消費期限が切れてしまったりする食品はありますか?」という問いには、「よくある」が13%、「時々ある」が39.1%と、50%以上の方が冷蔵庫の"死蔵品"問題を抱えていることが判明しました。

意識の高さが必ずしも冷蔵庫の管理に直結していないという意外な実態が浮き彫りになっています。

年間最大10万円超の損失も!「とりあえず買い」と「特売品」が招く"フードロス貧乏"の実態

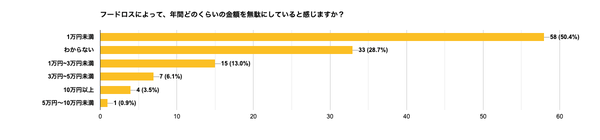

フードロスが家計に与える影響についても調査が実施されています。

「フードロスによって、年間どのくらいの金額を無駄にしていると感じますか?」という質問に対し、「1万円未満」が50.4%、「わからない」が28.7%「1万円~3万円未満」が13.0%、「3万円~5万円未満」が6.1%、「10万円以上」が3.5%、「5万円~10万円未満」が0.9%、と、年間1万円以上の損失を感じている人が23.5%に達しました。

一方で「わからない」と回答した人が28.7%も存在することは、フードロスによる経済的損失を具体的に認識していない層が約3割いることを示唆しており、フードロス問題への意識の低さや無関心が依然として存在している実態が明らかになっています。

この経済的損失の背景には、消費者の買い物行動が大きく影響していることが示唆されています。

「スーパーなどで、献立を決めずに『とりあえず』で食材を買ってしまうことがありますか?」という質問には、「よくある」が20.0%、「時々ある」が29.6%と、約半数(49.6%)の方が無計画な買い物をしていることが判明しました。また、「特売品や見切り品を『安いから』という理由で買ったものの、結局使い切れずに捨ててしまった経験がありますか?」という問いには、「よくある」が16.5%、「時々ある」が28.7%と、こちらも約半数(45.2%)の方が節約志向が裏目に出てフードロスを発生させている経験があると回答しています。

これらの結果から、節約のための行動が、かえってフードロスと経済的損失を招く「フードロス貧乏」の悪循環を生み出していることが明らかになっています。

「もったいない」が健康を損ねる!?節約志向が招く"栄養不足"と"食べ過ぎ"の悪循環

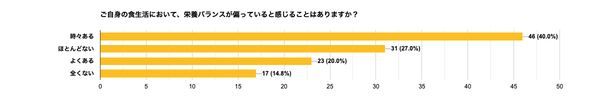

フードロス削減への意識が、個人の健康に与える影響についても詳しく調査されています。「節約のために、栄養価が低いと分かっていながらも安価な食材を選ぶことがありますか?」という質問に対し、「よくある」が20.9%、「時々ある」が31.3%と、約5割(50.0%)が節約のために栄養価を犠牲にしている実態が判明しました。その結果、「ご自身の食生活において、栄養バランスが偏っていると感じることはありますか?」という問いには、「よくある」が20.9%、「時々感じる」が40.0%と、約6割(60.9%)が栄養バランスの偏りに不安を感じていることが明らかになっています。

さらに、「お腹はいっぱいだけど、残すのがもったいないから無理して食べてしまう」という経験がある人は、「よくある」が27.8%、「時々ある」が40.0%と、約7割(67.8%)に上りました。この結果は、フードロス削減の「もったいない」という意識が、過剰な食事摂取(食べ過ぎ)に繋がり、結果として体重増加や消化器への負担など、個人の健康に負の影響を与えている可能性を示唆しています。節約志向が栄養不足を招き、さらに「もったいない」意識が食べ過ぎを誘発するという、健康を損ねる悪循環が「フードロス貧乏」のもう一つの側面として浮き彫りになっています。

CHONPS管理栄養士のコメント

大塚 愛永(管理栄養士)

新卒でフィットネス関連企業に入社し、ニュートリション部署でサプリメントの商品開発補佐を担当。その後は、自社ヘルシーカフェの事業責任者としてメニュー開発・店舗運営・人材教育をリード。現在は「運動と栄養の両面から、一度きりの人生をより豊かに」という想いのもと、CHONPS(チョンプス)の管理栄養士としてオンライン食事指導も行いながら、ピラティスインストラクターとしてレッスンの提供もしている。姿勢・呼吸・食事の"三位一体"で、目標に合わせたPFC設計から日常の習慣化まで伴走。ジムやクリニックとも連携し、無理なく続くボディメイクと健康づくりを支援しています。

今回の調査結果から、「フードロス貧乏」という新たな社会課題が浮き彫りになりました。これは、フードロス削減や節約への意識が、結果的に個人の健康を損ねるという、現代社会の食生活における複雑なジレンマを示しています。

管理栄養士の視点から見ると、節約のために栄養価の低い食材を選んだり、冷蔵庫の余り物を無理に食べ切ろうとしたりする行動は、短期的な食費削減には繋がるかもしれませんが、長期的には栄養バランスの偏りや過剰なカロリー摂取を招き、生活習慣病のリスクを高める可能性があります。(※1)

※1管理栄養士の見解であり、医療行為ではございません。

また、「もったいない」という美徳が、お腹がいっぱいでも無理に食べ続ける行動に繋がり、結果として食べ過ぎを誘発している点も看過できません。これは、食に対する健全な感覚を麻痺させ、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

フードロス削減は重要ですが、それが個人の心身の健康を犠牲にしてまで行われるべきではありません。

このような状況を打破するためには、単に「フードロスを減らしましょう」と呼びかけるだけでなく、個々の家庭の状況に合わせた具体的な食費管理術、食材の賢い活用法、そして何よりも栄養バランスを考慮した献立作成の知識が必要です。

そして、これらを無理なく継続できるような管理栄養士によるパーソナルなサポートが効果的であると言えるでしょう。

一人ひとりに適した食事を『CHONPS/チョンプス』がご提案

CHONPS(チョンプス)は、管理栄養士が監修するオンライン食事指導サービスを提供しています。個々の健康状態や食の好みに合わせたパーソナルな食事プランの提案や、日々の食事に関するアドバイスを通じて、フードロス削減と健康的な食生活を両立するためのサポートを行っています。

専属管理栄養士は【業界最大級の在籍管理栄養士4,000名】を誇り、その中でも採用率6%という厳選された管理栄養士が皆様の食生活改善のサポートを担当しています。

使用するアプリケーションの開発もすべて社内で行っており、使いやすさ・続けやすさを徹底的に追求しています。

『管理栄養士』がアプリ開発・食事指導・サポートに関わる事でお客様が安心して取り組むことができ、長期的な食生活改善を支援しています。

CHONPS(チョンプス)は、フードロス削減を「我慢」や「負担」ではなく、「賢く、楽しく、健康になる」ための新しい習慣へと変えることを目指しています。

SDGs月間を機に、ぜひご活用ください。

調査概要

調査対象:20~50代以上の男女(n=100)

調査方法:インターネットリサーチ

調査時期:2025年9月

調査主体:株式会社Nwith

出典元:株式会社Nwith プレスリリース