株式会社博報堂のEC領域に特化した組織横断型プロジェクト「HAKUHODO EC+」と博報堂買物研究所が、オンラインとオフラインを行き来する購買行動の利用実態・意識を聴取した「ECと実店舗のハイブリッド消費者調査」を実施したことが発表されました。この調査により、生活者の約半数が「ハイブリッド消費者」であることが明らかになり、オンラインとオフラインを横断する際の体験に多くの不満があることが判明しています。

近年、ECの利用が日常化し、多くの生活者はオンラインとオフラインの垣根を意識せず、双方を自由に行き来しながら買物をしている状況が広がっています。この背景を踏まえ、今回の調査では「ECと実店舗で月1回以上の頻度で買物をした、かつ、ECと実店舗で一年以内に同じカテゴリーの買物をした生活者」を「ハイブリッド消費者」と定義したとのことです。調査では、購買金額やボリュームについては購買パネルを活用したWEB調査、買物意識やECと実店舗の横断体験については通常のWEB調査を行い、2つの調査手法によりハイブリッド消費者の実態を多角的に分析しています。

調査結果から、生活者の半数以上が「ハイブリッド消費者」に該当する一方で、オンラインとオフラインを横断する際の体験には様々な不満があることが判明しました。また、「ハイブリッド消費者」が特に求めているのは、オンラインとオフラインの垣根をなくすことで顧客体験向上を目指すOnline Merges with Offline(OMO)レベルの体験実現であり、さらに「特定流通のハイブリッド消費者」はより高度なパーソナライズされた体験を期待していることがわかりました。今回の調査結果から、あらゆるタッチポイントで得られた顧客情報をリアルタイムで統合し、パーソナライズされた購買体験「ユニファイドコマース」への対応が今後の小売業界において重要になることが示唆されています。

調査結果のポイント

1. 購買行動の実態:生活者の半数がオンラインとオフラインを併用するハイブリッド消費者

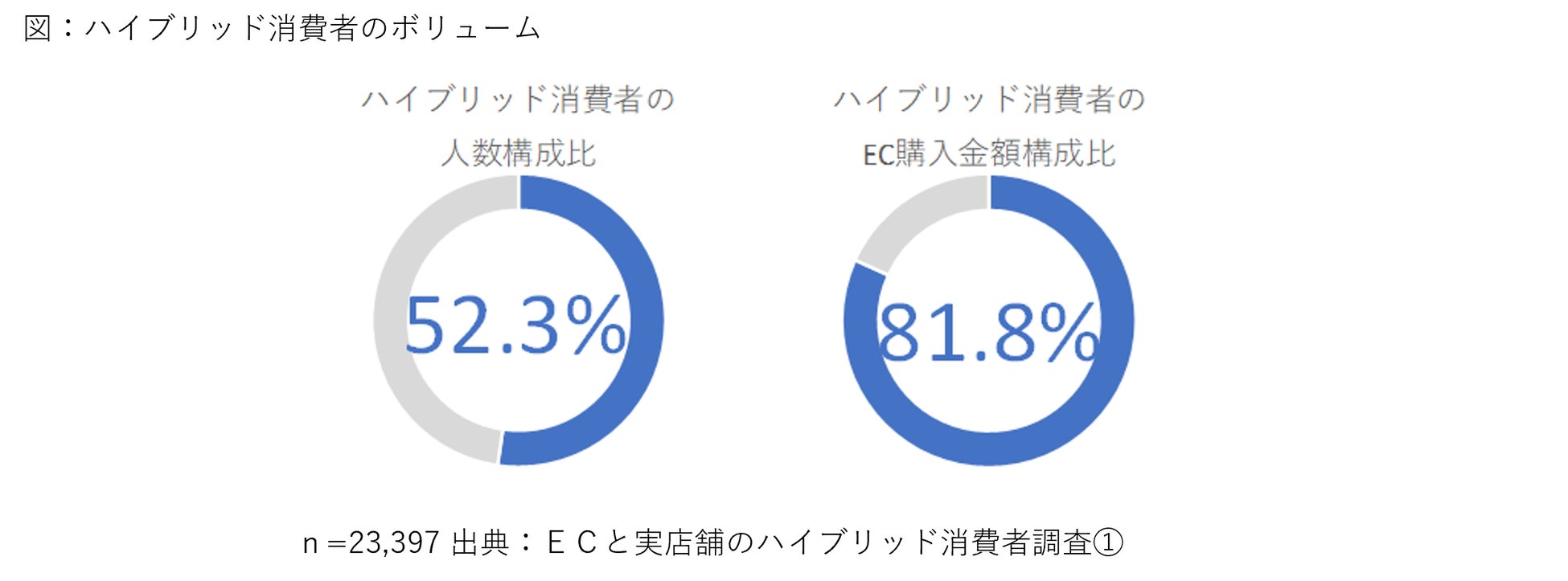

調査によると、ハイブリッド消費者は男女20~69歳全体の52.3%を占めていることが明らかになりました。また、ハイブリッド消費者による購入金額は、全体のECでの日用品購入金額のうち81.8%を占めており、EC市場の主要層と位置付けられています。

2. 浮き彫りになった課題:ECと実店舗の連携不足への根強い不満

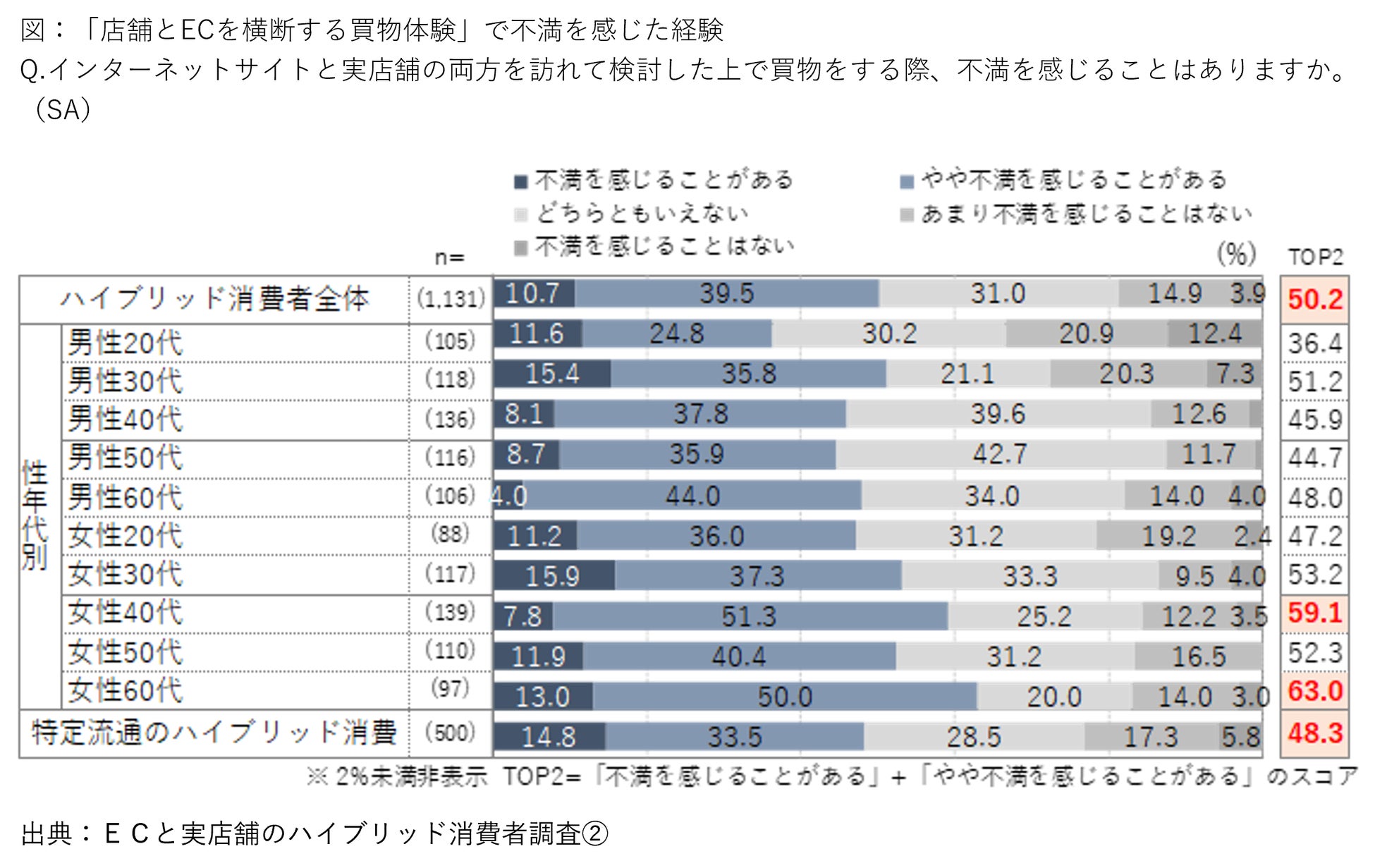

ECと実店舗を横断した体験に不満を感じることがあるハイブリッド消費者は50.2%に達しています。特に女性の40代・60代で不満が集中している傾向が見られました。

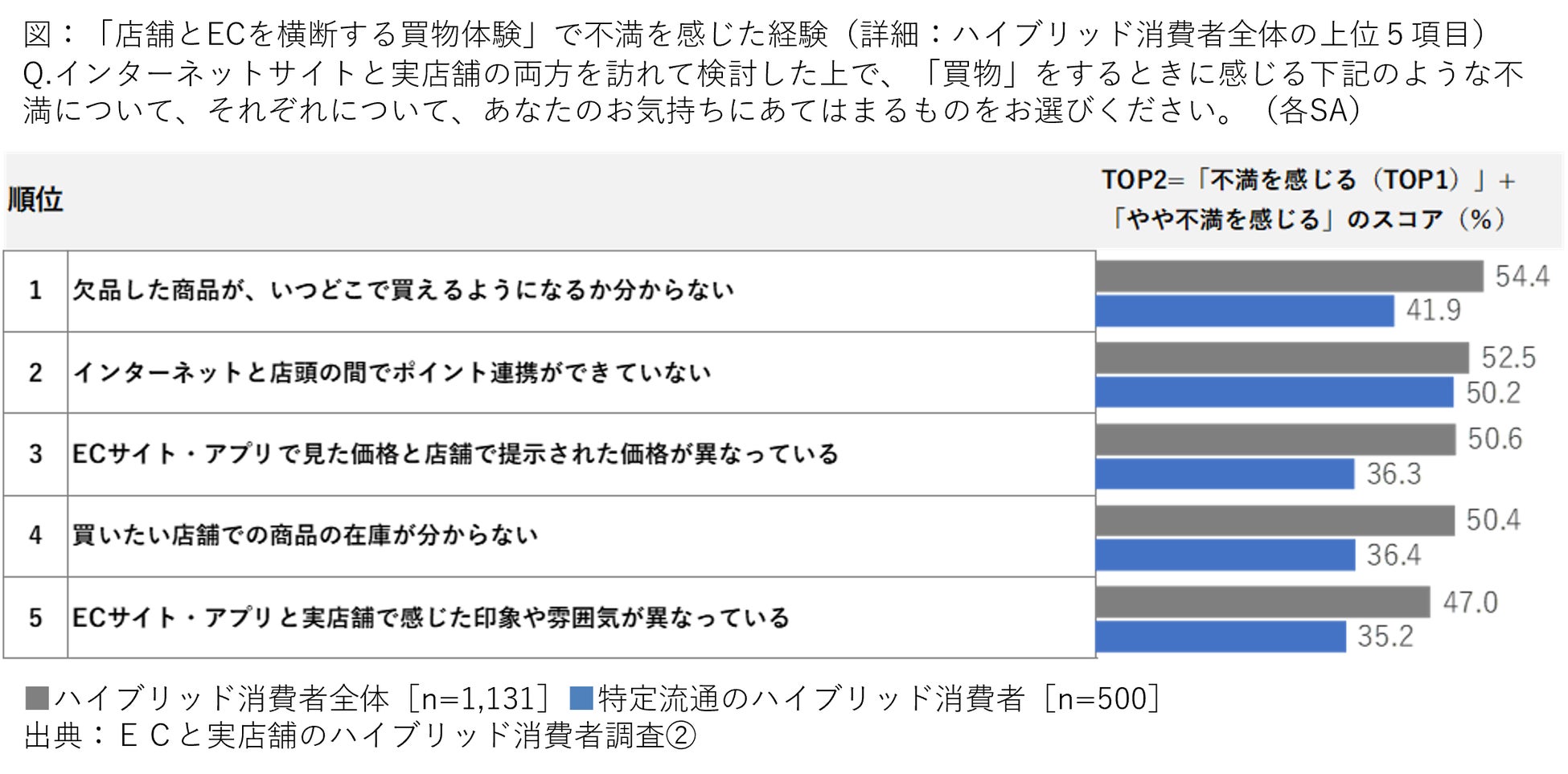

ハイブリッド消費者の中で特に多かった不満は「欠品商品の入荷情報が不明(54.4%)」「ポイントがEC/実店舗で非連携(52.5%)」「ECと実店舗の価格差(50.6%)」など、OMO・オムニチャネルに関する基本的な体験の不足に関するものでした。

3. 今後の展望:OMOの実現、そして「ユニファイドコマース」への期待

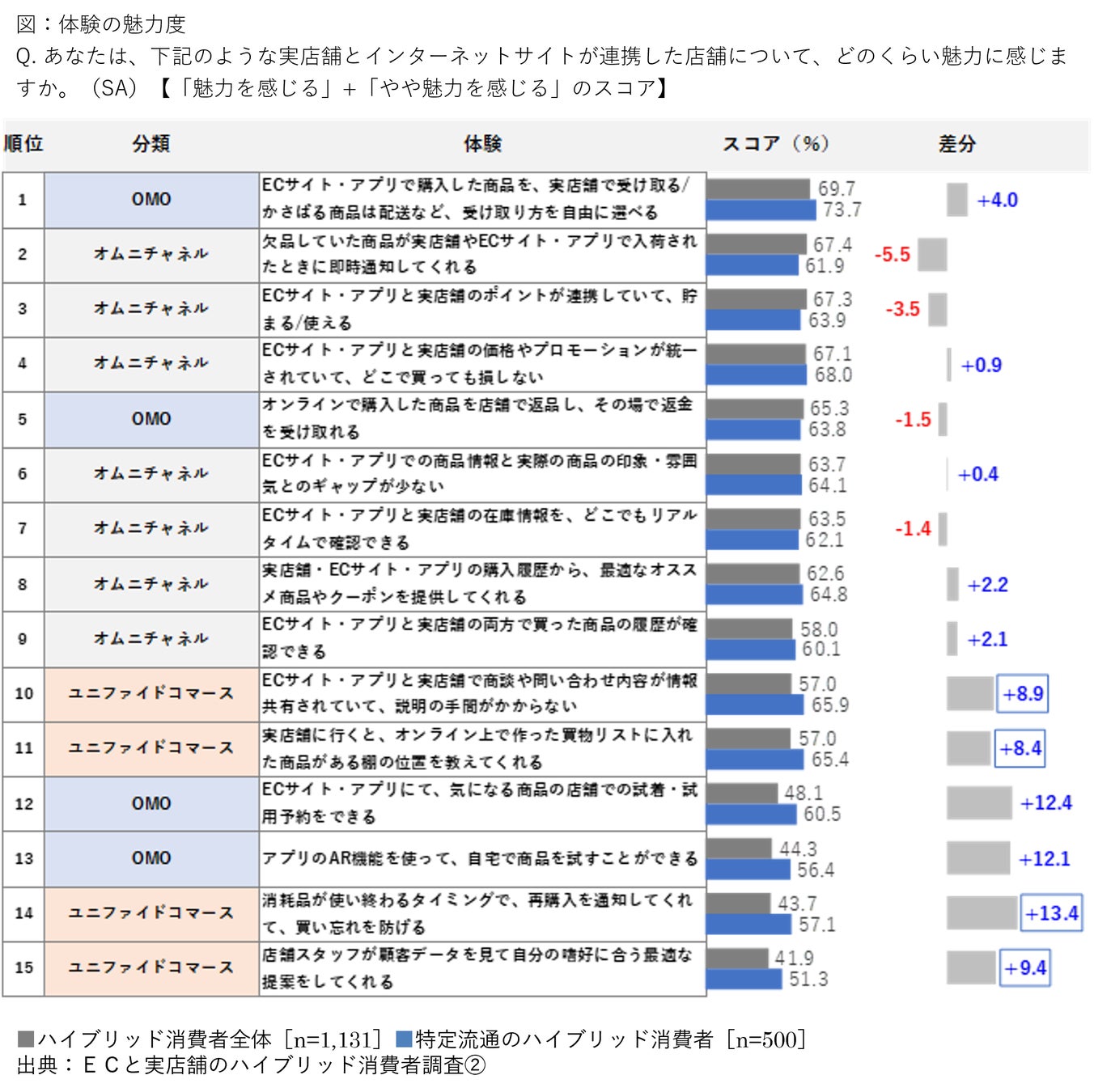

調査結果から、ハイブリッド消費者が魅力に感じる体験として「店舗受取/配送など受取方法を選べる(69.7%)」「欠品商品の入荷通知(67.4%)」「ECと実店舗のポイント連携(67.3%)」といったOMO・オムニチャネルに関する体験の実現が上位に挙げられています。

一方、「特定流通のハイブリッド消費者」(ECと実店舗で月1回以上の頻度で買物をしたかつ、ECと実店舗がある流通大手15社の実店舗とECで1ヶ月以内に買物をした生活者)は、「ECサイトでのお試し予約」のようなOMO体験だけではなく、「パーソナライズされた提案」や「ECと実店舗での商談内容の情報連携」など、ECと実店舗が完全に統合されたユニファイドコマース体験の実現も求めていることが明らかになりました。

調査結果を受けての所見

この調査から、現代の消費者の購買行動と、それに対する企業の提供価値の間に存在する「理想と現実のギャップ」が浮き彫りになっていると博報堂は指摘しています。男女20-69歳全体の半数がECと実店舗を日常的に使い分ける「ハイブリッド消費者」となっている一方、これらの消費者は「ポイントの非連携」や「在庫情報の不透明さ」といった、オンラインとオフラインの基本的な連携不足、すなわちOMOレベルの体験ができないことに不満を抱いていることが明らかになりました。

このような状況において、企業はまず「繋がらない体験」への不満を解消するために、チャネル間の情報連携といったオムニチャネルやOMOレベルの基本的な体験を確実に提供することが不可欠だと考えられています。さらに、「特定流通のハイブリッド消費者」は一歩先の体験を求め始めており、彼らが期待するのは、あらゆる顧客接点の情報が統合され、自分に最適化されたユニファイドコマースレベルの高度な体験であるとのことです。

今後、生成AIやAIエージェントの社会実装が進むにつれて、顧客一人ひとりに寄り添うパーソナライズされた体験への期待は、先進的な層から、やがて全体の当たり前のニーズへと変化していくと予想されています。小売業界においては、顧客の基本的な期待に応えつつ、次世代の購買体験の提供に向けた投資を検討していくことが、今後の成長の鍵になると考えられています。

ユニファイドコマースとは

ユニファイドコマースとは、従来のオムニチャネルやOMOの枠を超え、あらゆるタッチポイントで得られた顧客情報をリアルタイムで統合し、パーソナライズされた購買体験を提供する手法です。近年、米国のNRF(全米小売業協会)などでも注目されており、今後の小売体験を再定義する概念として注目を集めています。

調査結果の詳細

1. 生活者の購買行動の実態:生活者の半数がオンラインとオフラインを併用するハイブリッド消費者

ECと実店舗で月1回以上の頻度で買物をしたかつ、ECと実店舗で一年以内に同じカテゴリーの買物をした生活者「ハイブリッド消費者」は男女20~69歳全体の52.3%を占めています。また、男女20-69歳全体のECでの日用品購入金額のうち81.8%をハイブリッド消費者が占めており、EC市場の主要層と位置付けられます。

2. 浮き彫りになった課題:ECと実店舗の連携不足への根強い不満

ECと実店舗を横断した体験に不満を感じるハイブリッド消費者は全体の50.2%(「不満を感じることがある」「やや不満を感じることがある」の合計)に達しています。不満は特に女性の40代・60代に集中していることが判明しました。

ハイブリッド消費者で特に多かった不満として、「欠品商品の入荷情報が不明(54.4%)」「ポイントがEC/実店舗で非連携(52.5%)」「ECと実店舗の価格差(50.6%)」などが上位に挙げられています。

3. 今後の展望:OMOの実現、そして「ユニファイドコマース」への期待

魅力度が高い体験としては「店舗受取/配送など受取方法を選べる(69.7%)」「欠品商品の入荷通知(67.4%)」「ECと実店舗のポイント連携(67.3%)」といったOMO・オムニチャネルレベルの体験が上位を占めています。

一方、特定流通のハイブリッド消費者は、さらに先のユニファイドコマース体験に期待を寄せています。「ECサイトでのお試し予約」「AR機能を活用した自宅での試着」のようなOMO体験だけではなく、「パーソナライズされた提案」や「ECと実店舗での商談内容の情報連携」など、ECと実店舗が完全に統合された体験への需要が存在していることが明らかになりました。

調査概要

調査名称「ECと実店舗のハイブリッド消費者調査①」

調査エリア:全国(沖縄を除く)

サンプルサイズ:購買パネル調査 28,691s

調査対象者:14~79歳男女 かつ マクロミル社QPR™協力者

調査時期: 2025年3月~4月

調査手法:インターネット調査

回収・集計方法:マクロミル社QPR™協力者全数にアンケートを配信、回答協力者に対して、総務省統計局「令和2年国勢調査」掲載の人口構成に合わせて、性×年代でウェイトバック補正を実施

調査委託先:QO株式会社

購買データソース:マクロミル社QPR™(消費者購買履歴データ)

購買データ集計期間:2024年4月~2025年3月

調査名称「ECと実店舗のハイブリッド消費者調査②」

調査エリア:全国

サンプルサイズ:3,000ss

調査対象者:

・共通条件:20~69歳男女 かつ ECで月1回以上かつ実店舗で月1回以上の頻度で買物をしている方

・分析対象者①ハイブリッド消費者:ECと実店舗で月1回以上の頻度で買物をした、かつ、ECと実店舗で一年以内に同じカテゴリーの買物をした生活者(1,131ss)

・分析対象者②特定流通のハイブリッド消費者:ECと実店舗で月1回以上の頻度で買物をした、かつ、ECと実店舗がある流通大手15社の実店舗とECで1ヶ月以内に買物をした生活者(500ss)

調査時期: 2025年3月

調査手法:インターネット調査

回収・集計方法:マクロミルモニタに対してアンケートを配信、回答協力者に対して、総務省統計局「令和2年国勢調査」掲載の人口構成×スクリーニング調査での調査対象者出現率に合わせて、性×年代でウェイトバック補正を実施

調査委託先:QO株式会社

HAKUHODO EC+について

「HAKUHODO EC+」は、博報堂DYグループ内各社および協⼒会社のナレッジやスキルを集約し、EC を起点とした企業のさまざまな価値創造 DX の推進をワンストップでサポートするために、EC 領域に特化した博報堂DYグループ横断型プロジェクトです。新しいコマース、新しいECの可能性をいち早くキャッチし、市場分析・課題発⾒・戦略構想からシステム開発・EC サイト構築、実装・集客・CRM、さらにはフルフィルメントやコンタクトセンター等の運⽤に⾄るまで、あらゆるバリューチェーンにおいて企業のマーケティング DX・事業成⻑をフルファネルで⽀援しています。

博報堂買物研究所について

博報堂買物研究所は、企業の「売る」を生活者の「買う」から考え、買物現場の真実に着目し、買物客の本音・買物のツボである「買物インサイト」を起点に、買物欲を満たす「買物シナリオ」を創造し、新しい買物行動を生み出すソリューションを提案・実行する実践的研究所です。

HAKUHODO EC+と買物研究所は、今後もハイブリッド消費者の生活意識をいち早くキャッチし、生活者発想に基づいた体験設計やビジネスプラニングで、企業のマーケティングDX・事業成長をフルファネルで支援していくとのことです。

出典元:株式会社博報堂 プレスリリース