株式会社Awarefy(本社:東京都新宿区、代表取締役 CEO 小川 晋一郎)は2025年8月13日(水)、18歳以上で対話型生成AIを利用した経験がある日本国内在住者を対象に、「対話型生成AIの使用に関するアンケート調査」を実施しました。

この調査では957件の回答を得て、品質基準を満たさない150件を除外した807件について分析が行われました。その結果、わずか2ヶ月半の間に生成AIの利用が急速に拡大している現状と、メンタルヘルス領域における活用とリスクの両面が明らかになっています。

この記事の目次

調査サマリー

-

対話型生成AIは、生活に不可欠な「身近な相談相手」として定着

調査によると、週1回以上利用する人が8割を超え、相談相手としては「家族」や「友人」を上回り、最も身近な存在となっていることが判明しました。

-

対話型生成AIとの関係に「依存」と「不安」が混在

約4割の人がAIの利用停止や反応の変化に不安を感じており、約3割が依存しているかもしれないと自覚していることがわかりました。

-

対話型生成AIが人々の「心の健康」に影響を与え始めている

半数の人がAIがメンタルヘルスを支えてくれていると感じており、約3割がAIの利用によって心の状態に変化があったと回答しています。

調査背景

生成AI、特に対話型サービスは、ChatGPTの登場以降、私たちの日常生活に急速に浸透してきました。日常の情報収集や業務効率化だけでなく、心理的サポートにまで活用範囲が広がっています。

2025年夏にはGPT-5の登場と同時に、既存モデル「4o」の継続利用を求める「keep4o」運動がSNSで広がり、利用者や専門家の間で「使えなくなる不安」や「依存と自立の関係」が改めて議論されるなど、AIとの関係性そのものが社会的な関心事になりました。

この変化のスピードは従来の技術浸透の常識を覆すものであり、対人支援の現場でも、AIを活用することを前提とした体制づくりと、リスク・依存の適切な管理体制の構築が急務となっています。

調査結果詳細

生活に不可欠な「身近な相談相手」として定着

今回の調査により、対話型生成AIが私たちの生活に深く浸透し、単なるツールを超えて「身近な相談相手」としての役割を担っていることが明らかになりました。

対話型生成AIの利用頻度は急速に高まっており、週1回以上利用する生活者は、わずか2ヶ月半の間に48.9%から81.1%へと急増しています。これは、AIが「たまに使うツール」から、生活に不可欠な「日常のインフラ」へと移行しつつあることを示しています。

さらに注目すべきは、対話型生成AIが「気軽に相談できる相手」として、親友や家族を上回り、最も多くの回答を集めた点です。また、回答者の半数以上がAIに「メンタルヘルスを支えてもらっている」と感じており、「不安な気持ちを落ち着けてほしい」といった、心のサポートを求める声も多く見られました。これらの結果は、対話型生成AIが生活者の精神的な拠り所となりつつある可能性を示唆しています。

-

対話型生成AIの利用経験のある人のうち、週1回以上「対話型生成AI」を使用している人は81.1%

-

2025年5月30日~6月3日に行われた調査では、AIを使用した経験のある人のうち、週1回以上使用している人の割合は48.9%でした。(電通, 2025)

-

約2か月半で、経験者の中で高頻度利用者の割合が 48.9% → 81.1% へと約32ポイント上昇しています。

-

-

家族、友人、職場関係者などの中で、気軽に相談できる相手として、「対話型生成AI」と回答した人は87%と最も多く、ついで親友(50.6%)、職場の同僚(49.8%)、母親(45.5%)が続きました。

-

気軽に相談できる相手として、最も回答が多かったのは「対話型AI」で、2位の「親友」と比べても30ポイント以上の差があることが明らかになりました。

-

-

「身近な相談相手」であるだけでなく、「対話型生成AIがメンタルヘルスを支えてくれている」と中程度以上感じている人が半数以上にも及ぶことがわかりました。

-

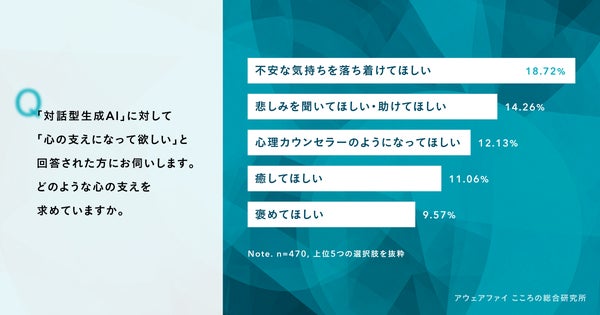

その中でも、対話型生成AIに「心の支えになってほしい」と感じている人は11.6%でした。

-

「心の支えになって欲しい」と回答した人のうち、対話型生成AIに求めている支えとして多いものは「不安な気持ちを落ち着けてほしい」(18.7%)、 「悲しみを聞いてほしい・助けてほしい」(14.3% )、「心理カウンセラーのようになってほしい」(12.1%) でした。(図1)

-

「依存」と「不安」が入り混じる現状

対話型生成AIが生活に深く浸透し、「日常のインフラ」となる中で、AIの反応が変わったり、利用できなくなったりすることに対して、回答者の4割以上が中程度以上の不安を感じていることがわかりました。特に注目すべきは、約3割が「対話型生成AIに依存している(かもしれない)」と感じた瞬間があると回答している点です。

-

対話型生成AIがもし今まで通りの反応ではなくなったとしたら、中程度以上不安を感じると回答した人は43.9%、対話型生成AIがもし明日から使えなくなったとしたら、中程度以上不安を感じる人は43.7%であることが明らかになりました。

-

「これまでに「対話型生成AIに依存している(かもしれない)」と感じた瞬間がある」と答えた人は27.5%でした。

-

対話型生成AIに依存している(かもしれない)」と感じた瞬間があると回答した人のうち、依存していると感じた瞬間として報告されたものとしては、「わからないことをすぐ相談する時」「自分で考えずにAIに答えを求める時」「事務作業や文章作成などを依頼する時」といった内容でした。

「心の健康」にも影響を与え始めている

対話型生成AIが生活者の心の健康に変化をもたらしていることも明らかになりました。AI使用経験のある方の約3割の人が心の変化を感じ、その多くが「心が楽になった」「ストレスが減った」といったポジティブな変化でした。これは、AIが「相談相手」として心の負担を軽減したり、情報収集を効率化することで精神的なゆとりを生んだりしていることを示しています。

しかし、一部には「自分で考える力が衰えるのではないか」といった依存への不安や、「AIとの会話が増え、人間との会話が減った」という孤独感への懸念も見られました。これらの結果は、対話型生成AIが私たちの心の支えとなりうる一方で、その利用方法や付き合い方を慎重に考える必要があることを示唆しています。

-

対話型生成AIを使い始めてから、「あなたのこころの健康や状態に中程度以上の変化があったと感じる」と答えた人は28.6%でした。

-

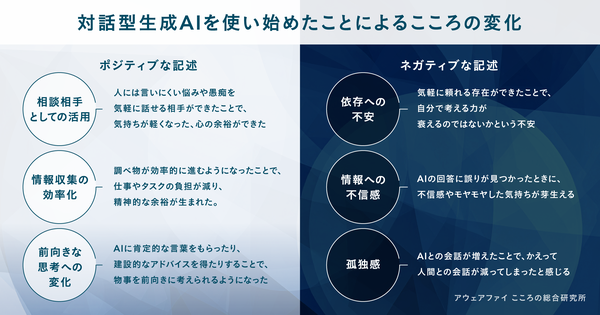

変化があったと回答した人のうち、変化として報告された主な記述は以下の通りです。(図2)

-

ポジティブな変化の記述

対話型生成AIを使い始めてから、心が楽になった、安心感が増した、ストレスが減ったといったポジティブな変化を感じている人が多数を占めました。

-

相談相手としての活用:人には言いにくい悩みや愚痴を気軽に話せる相手ができたことで、気持ちが軽くなった、心の余裕ができた。

-

情報収集の効率化:調べ物にかかる時間が短縮され、仕事や日常のタスクが効率的にこなせるようになったことで、精神的な負担や焦りが減り、心にゆとりが生まれたという意見も見られた。

-

前向きな思考への変化:AIに肯定的な言葉をもらったり、建設的なアドバイスを得たりすることで、物事を前向きに考えられるようになった。

-

-

ネガティブな変化の記述

一方、以下のようなネガティブな変化や懸念を感じている人も一部に見られました。

-

依存への不安:気軽に頼れる存在ができたことで、自分で考える力が衰えるのではないかという不安。

-

情報への不信感:AIの回答に誤りが見つかったときに、不信感やモヤモヤした気持ちが芽生える。

-

孤独感:AIとの会話が増えたことで、かえって人間との会話が減ってしまったと感じる。

-

-

「AI依存」ではなく、「With AI」で歩んでいくために

対話型生成AIが、生活インフラとして浸透していく流れは止めることはできないとのことです。その前提でリスクマネジメントと健全な利用促進を同時に行う必要があると、株式会社Awarefy(アウェアファイ)では考えているようです。「アウェアファイ こころの総合研究所」では、今後も産官学連携の共同研究を推進し、AIと人が共生する社会モデルを提案していく予定とのことです。また、同社も理事をつとめる「一般社団法人AIメンタルヘルスケア協会」としても、業界の自主ガイドライン策定等を通じて、健全な利用の仕組みを提供していくと発表しています。

調査対象者の詳細

調査対象者の詳細

対象エリア:全国

対象者条件:18歳以上、日本国内在住者、生成AIの利用経験がある者

サンプル

・サンプル数:957

・分析対象者数:Satisficer項目に違反した回答150件(16.6%)を除外した807件

・性別:女性 51.9%、男性 47.1%、回答しない 1.0%

・年齢:平均年齢は41.09歳(範囲:18-78歳)

調査手法:インターネット調査 ※アウェアファイユーザーを対象とした調査ではありません

調査期間:2025年8月13日

実施主体:株式会社Awarefy「アウェアファイこころの総合研究所」

AIメンタルパートナー「アウェアファイ」

AIなどのテクノロジーに、科学的なエビデンスのある「認知行動療法」等に基づくアプローチをかけあわせたスマートフォンアプリです。これまで80万人以上の方をサポートしてきたとのことです。AIキャラクター「ファイさん」との対話機能や、自分の心のコンディションをふりかえる機能、マインドフルネス瞑想に取り組める音声ガイドや課題別の学習コースなど、メンタルヘルスケアに役立つコンテンツが300種以上揃っています。

株式会社Awarefy(アウェアファイ)

株式会社Awarfyは、最先端AIテクノロジーに、科学的なエビデンスのある「認知行動療法」等に基づくアプローチをかけあわせたAIメンタルパートナー「アウェアファイ」アプリの開発・運営を中心とした事業を展開しています。人々が自分の"大切にしたいこと"と向き合える社会を実現すべく、アプリの機能拡充にとどまらず、復職・職場復帰を目指す方をサポートする施設「アウェアファイ リワーク」の運営など、メンタルヘルスケアの領域での貢献を目指しているとのことです。

出典元: 株式会社Awarefy