「ふるさと納税ガイド」を運営する株式会社カリーグズが、全国の主要23サイトを横断的に比較できるサービスの一環として、最新の「ふるさと納税の利用者数」「ふるさと納税の利用率」「ふるさと納税の平均寄附金額」について都道府県別に算出した分析結果を発表しました。

この記事の目次

調査データの定義について

今回の分析で使用されたふるさと納税の利用者数と対象者の寄附金額については、総務省のふるさと納税ポータルサイトで公開されている「総務省 令和7年度課税における住民税控除額の実績等」に記載されている「ふるさと納税に係る寄付金税額控除の道府県民税対象者数」が引用されています。また、それらのデータから平均寄附金額が独自に算出されたとのことです。

ふるさと納税の利用率については「利用者数÷利用可能者数」という計算式で独自に算出が行われています。ふるさと納税の利用可能者数としては「第2表 令和6年度個人の市町村民税の納税義務者等に関する調」に記載されている「所得割の納税義務者数」が使用されているとのことです。

都道府県別のふるさと納税利用者数

分析結果によると、ふるさと納税の利用者数は日本全体で約1079万人に達していることがわかりました。

都道府県別の順位を見ると、福岡県と北海道が逆転している点を除けば、基本的に人口の多い順と同じ順位になっていることが特徴的です。また、上位10位の顔ぶれは昨年と全く同じであり、大きな変動は見られなかったとのことです。

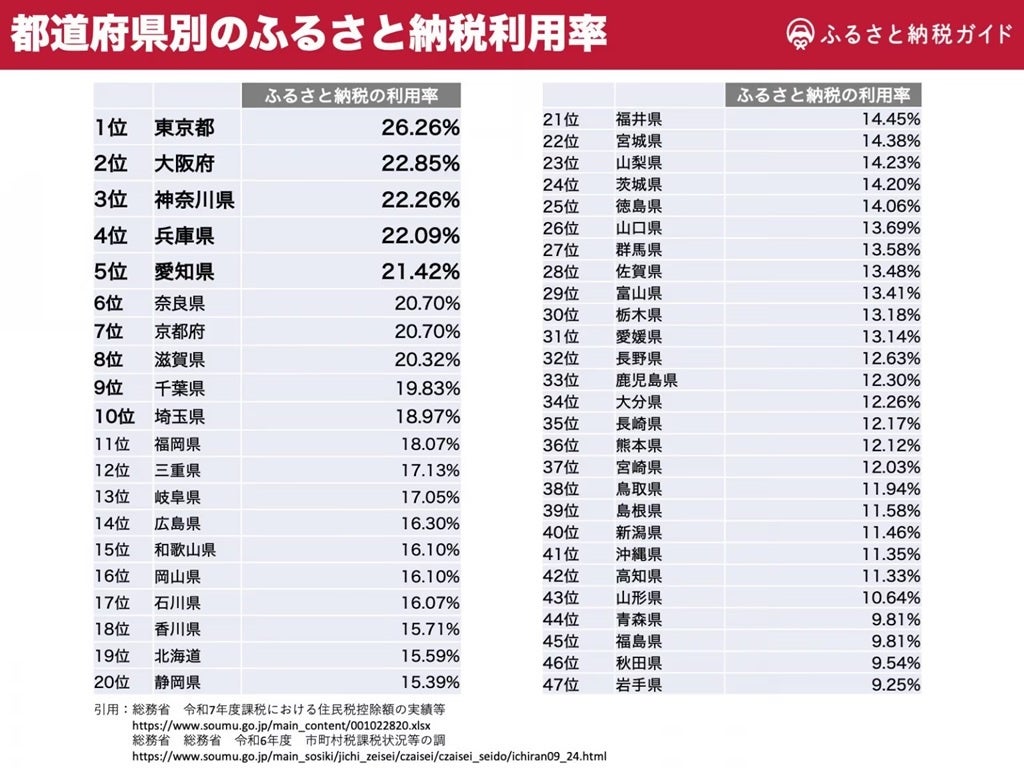

都道府県別のふるさと納税利用率

次に、ふるさと納税の「利用率」の分析結果について見ていきましょう。調査によると、ふるさと納税の利用率は日本全体で18.5%となっています。これは昨年の利用率16.3%と比較すると、2.2ポイントの上昇を示しており、着実に普及が進んでいることがわかります。

興味深い点として、利用者数のランキングではベスト10圏外だった京都府、奈良県、滋賀県が利用率ではランクインしています。これに大阪府と兵庫県を加えると、「ベスト10のうち5つを関西地方が占める」という結果になっており、関西地方においてふるさと納税の浸透度が高いことが示されています。

対照的に、宮城県を除く東北地方の5県はふるさと納税の利用率が低い傾向にあることが明らかになりました。さらに、利用率1位の東京都と最下位の岩手県を比較すると、その差は2.83倍以上になるという地域格差も浮き彫りになっています。

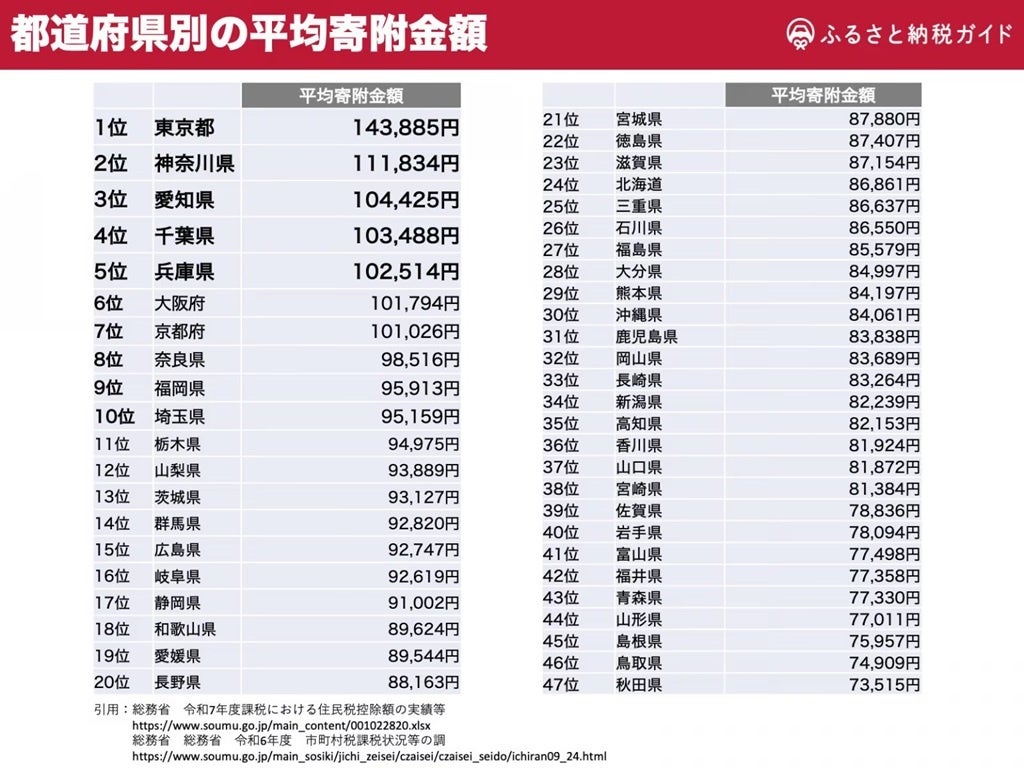

都道府県別のふるさと納税平均寄附金額

最後に、ふるさと納税利用者の平均寄附金額について、日本全体では10万5,074円という結果が出ています。これは昨年の平均寄附金額9万9,649円から増加しており、この増加の背景には賃上げ等の社会経済的な影響があったと考えられます。

平均寄附金額の都道府県別の分布を見ると、地域による差異が顕著に表れています。特に、都市部と地方の間には一定の傾向が見られ、所得水準や寄附に対する意識の違いが反映されている可能性があるようです。

ふるさと納税の地域別特性

今回の分析結果から、ふるさと納税の活用状況には明確な地域差があることが浮き彫りになりました。特に注目すべきは関西地方の高い利用率です。京都府、奈良県、滋賀県、大阪府、兵庫県という関西の5府県がベスト10入りしており、この地域におけるふるさと納税への関心の高さが示されています。

一方で、東北地方は宮城県を除き、ふるさと納税の利用率が全国的に見ても低水準にとどまっているとのことです。秋田県、青森県、岩手県、山形県、福島県は利用率が低く、特に岩手県は全国最下位となっています。この地域格差の要因としては、所得水準の違いや情報へのアクセス、ふるさと納税に対する認知度や関心の差などが考えられるようです。

利用率の地域間格差

利用率の最も高い東京都と最も低い岩手県の間には2.83倍以上の差があることが明らかになりました。この格差は単純な所得水準の違いだけでなく、ふるさと納税制度に対する理解度や、返礼品への関心度、インターネットを通じた情報収集能力など、複合的な要因が影響していると考えられています。

地域間格差を縮小するためには、ふるさと納税制度の周知活動の強化や、オンラインでの申込み手続きの簡素化、多様な返礼品の開発など、様々な取り組みが必要とされるでしょう。特に利用率の低い地域では、住民に対するふるさと納税のメリットの説明や、申請方法のサポート体制の充実が課題となっているようです。

ふるさと納税の利用率上昇について

日本全体のふるさと納税利用率は18.5%で、前年比2.2ポイント上昇しています。これは約5人に1人がふるさと納税を活用していることを意味し、制度の認知度と普及が進んでいることを示しています。利用率の上昇傾向は、ふるさと納税制度が納税者にとって魅力的な選択肢として定着してきていることの表れと言えるでしょう。

また、平均寄附金額が10万円を超えたことも注目すべき点です。これは納税者がふるさと納税を通じて、より積極的に地方自治体への寄附を行うようになっていることを示しています。背景には賃上げなどの所得増加要因も考えられますが、寄附を通じた地域貢献や魅力的な返礼品への関心の高まりも影響しているようです。

ふるさと納税制度の今後の展望

今回の分析結果を踏まえると、ふるさと納税制度は今後も拡大・発展していく可能性が高いと考えられています。しかし、地域間格差の是正や、制度の本来の目的である「地方創生」や「ふるさとへの貢献」という観点からの評価も重要だとされています。

ふるさと納税制度が単なる「お得な返礼品を得るための仕組み」ではなく、真に地方自治体の財源確保や地域活性化につながるためには、返礼品の適正化や寄附金の使途の透明化など、制度設計の継続的な見直しも必要でしょう。

また、現在利用率の低い地域においても、地域の特産品や観光資源を活かした魅力的な返礼品の開発や、寄附金の使途の明確化によって、ふるさと納税を通じた地域振興の可能性を高めることができるとのことです。

寄附金額の増加と社会的背景

平均寄附金額が昨年の9万9,649円から10万5,074円へと増加した背景には、賃上げによる可処分所得の増加や、ふるさと納税の上限額の拡大などが影響していると考えられています。特に近年の賃金上昇傾向は、ふるさと納税の寄附金額にも反映されているようです。

また、ふるさと納税の認知度向上や、ポータルサイトの使いやすさの向上、多様な返礼品の充実なども、寄附金額の増加に寄与している要因と言えるでしょう。今後も所得環境の改善や制度の認知度向上に伴い、平均寄附金額は増加傾向が続く可能性があるとのことです。

まとめ

2025年の総務省発表データに基づいた今回の分析によって、ふるさと納税の都道府県別「利用者数・利用率」と「平均寄附金額」の実態が明らかになりました。全国的な利用率の上昇や平均寄附金額の増加は、ふるさと納税制度が着実に浸透・発展していることを示しています。

一方で、地域間の格差も顕著であり、特に関西地方の高い利用率と東北地方の低い利用率という対照的な結果が出ています。今後は、こうした地域差の要因分析や格差是正のための取り組みが課題となるでしょう。

「ふるさと納税ガイド」は、ふるさと納税をより身近に感じ、より多くの人々に楽しんでもらうことを目指すとともに、魅力ある自治体の財源確保に貢献することを目指しているとのことです。

ふるさと納税制度の本来の目的である「地方創生」や「ふるさとへの貢献」という観点からも、今回の分析結果は興味深い示唆を与えてくれます。今後も制度の発展と適正な運用によって、地方自治体の財源確保や地域活性化につながることが期待されます。

出典元:ふるさと納税ガイド(株式会社カリーグズ)プレスリリース