女性誌販売部数No.1(※1)雑誌「ハルメク」などのマーケティングやリサーチのコンサルティングを通じて、50代以上のインサイトを日々探求している「ハルメク 生きかた上手研究所」が、50〜79歳の男女2,016名を対象とした「終活に関する意識・実態調査」をWEBアンケートにて実施しました。この調査では、終活への取り組み状況や幸福度との関係、終活にかかる費用など、シニア世代の終活に関する実態が明らかにされています。

(※1)日本ABC協会発行社レポート(2024年7月~12月)

【調査結果のポイント】

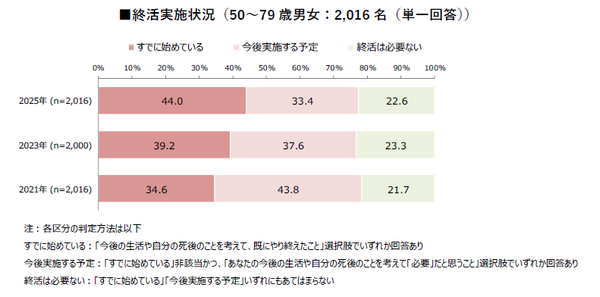

■終活を「すでに始めている」割合は44.0%。

終活をすでに始めている層は、幸福度、生活満足度が高い。

■既にやり終えた終活で最も高いものは「年賀状じまい」。

「終活」の認識で最も高いのは「金融口座・金融商品の整理」。

「お墓の整理・墓じまい」は増加傾向。

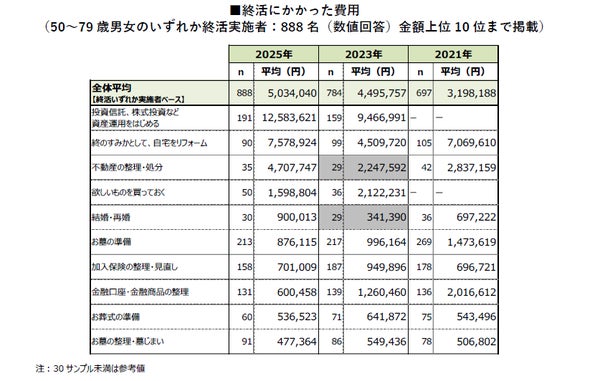

■終活実施者の、終活にかかった費用は平均約503万円。

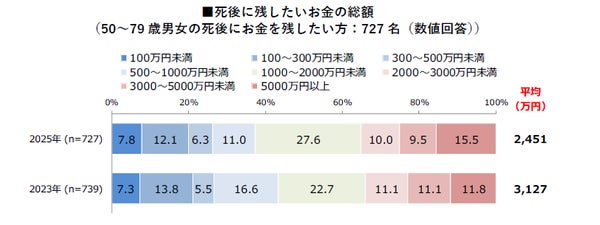

死後にお金を残したい人の、残したい平均金額は総額約2,451万円。

この記事の目次

調査背景

「ハルメク 生きかた上手研究所」では、シニア層のインサイトについて継続的な調査・分析を実施しているとのことです。近年、終活は特別な準備ではなく、安心して人生を送るための"新たな生活習慣"としての位置づけが強まっています。このような背景から、今回の調査では50代から70代の方々の終活に関する実態や意識について詳細に調べられました。

調査概要

調査方法:WEBアンケート

調査対象・有効回答者数:全国の男女50~79歳2,016名

調査実施日:2025年2月14日(金)~2月17日(月)

※2023年調査:2月に実施、全国の男女50~79歳2,000名が対象

※2021年調査:3月に実施、全国の男女50~79歳2,016名が対象

調査主体:株式会社ハルメク・エイジマーケティング ハルメク 生きかた上手研究所

※調査結果のパーセンテージは、小数点以下第2位を四捨五入したため、総数と内訳の合計が一致しないことがあります。

終活を「すでに始めている」割合は44.0% 終活をすでに始めている層は、幸福度、生活満足度が高い

- 調査によると、終活を「すでに始めている」と回答した人の割合は44.0%となっています。「今後実施する予定」と答えた人は33.4%で、前回調査からややその割合に変化が見られたとのことです(※項目追加による影響の可能性があります)。

一方で「終活は必要ない」と答えた人は22.6%で、この割合は前回、前々回調査と比較して大きな変動は見られていないようです。

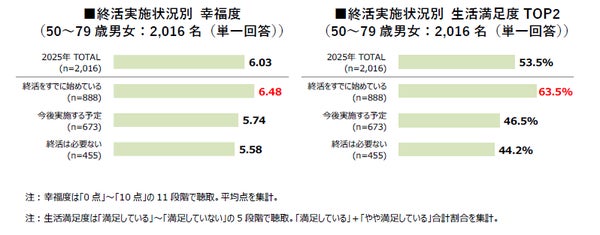

- 注目すべきは、終活をすでに始めている層の幸福度が平均6.48点と、全体平均(6.03点)と比較して高い傾向を示していることです。

- また、終活をすでに始めている層の生活満足度においても、TOP2(「満足している」+「やや満足している」の合計)は63.5%と、全体平均(53.5%)よりも明らかに高い結果となっていることがわかります。

既にやり終えた終活で最も高いものは「年賀状じまい」 「終活」の認識で最も高いのは「金融口座・金融商品の整理」

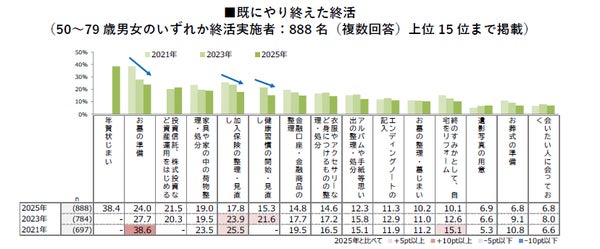

- 終活実施者が既に完了した取り組みの中で最も多かったのは「年賀状じまい」で38.4%を占めています。次いで「お墓の準備」が24.0%、「投資信託、株式投資など資産運用をはじめる」が21.5%と続いているとのことです。

- 「健康習慣の開始・見直し」の実施割合は15.3%と、前回調査から6.3ポイント低下しています。同様に「加入保険の整理・見直し」も17.8%と前回から6.1ポイント減少しました。「お墓の準備」についても前回から3.7ポイント、前々回調査と比較すると14.6ポイントの低下が見られています。

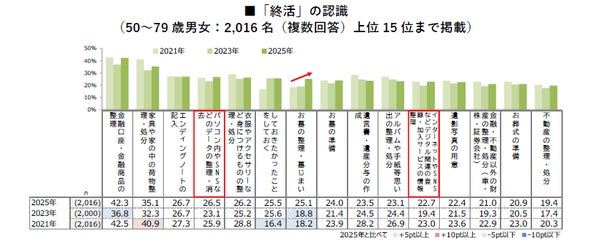

- 「終活」の認識として最も高いのは「金融口座・金融商品の整理」で42.3%となっています。次いで「家具や家の中の荷物整理・処分」が35.1%、「エンディングノートの記入」が26.7%と続いていることがわかりました。

また、「パソコン内やSNSなどのデータの整理・消去」「インターネットやSNSなどデジタル関連の登録・加入サービスの情報整理」といったデジタル関連の項目も2割を超える認識率となっています。

- 特筆すべき点として、「終活」の認識における「お墓の整理・墓じまい」が25.1%と前回調査から6.3ポイント上昇し、「お墓の準備」を上回る割合となっていることが挙げられます。

終活実施者の、終活にかかった費用は平均約503万円 死後にお金を残したい人の、残したい平均金額は総額約2,451万円

- この調査では、終活実施者が終活に費やした費用が平均約503万円であることが明らかになりました。これは前回調査(約450万円)と比較して増加しているようです。

- 終活の内容別に見ると、平均金額が最も高いのは「投資信託、株式投資など資産運用をはじめる」となっています。次いで「終のすみかとして、自宅をリフォーム」、「不動産の整理・処分」の順に費用がかかっていることがわかりました。

- また、死後にお金を残したいと考えている人が希望する平均金額は総額約2,451万円という結果が出ています。

専門家の見解

ハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江(うめづ ゆきえ)

2016年3月から現職。主に年間約900人のシニアを対象にインタビューや取材、ワークショップを実施

"〇〇じまい"に見る、手放す終活という人生の再設計

女優の泉ピン子さん(77歳)はかつて終活を進めていましたが、2024年に「終活やーめた」と宣言し、自分らしい生き方を選びました。また、今年他界された森永卓郎さんやみのもんたさんの生き様も多くの人に影響を与えました。著名人のケースからも、終活が多様化し、自分らしさを追求する行為へと変化していることが見て取れます。

当研究所が2025年に実施した終活調査では、"手放す終活"の広がりが顕著でした。「年賀状じまい」が38.4%で最多。「終活の認識」では「墓じまい」が「お墓の準備」を上回るなど、従来の"整える終活"を超える動きも見られ、最近の〇〇じまいブームとの関連も伺えます。終活はもはや「静かな幕引き」や「死に向けた準備」ではなく、「今をよりよく生きるための選択」「これからの生き方を見直す行為」としてライフスタイルの一部になりつつあります。

終活にかかる総額は平均約503万円と決して少額ではなく、「資産運用を始める」のほか、「家のリフォーム」「不動産の処分」など、暮らしの変化を伴う"住まいの再設計"にも費用がかかっています。未来への備えという"始める終活"だけでなく、過去を整理する"手放す終活"にもお金はかかります。「いかに整えて死ぬか」ではなく、「どう生きるか」を見つめ直す動きとしての終活が、今後ますます注目されるのではないでしょうか。

「終活の認識」では、「パソコンやSNSデータの整理」「デジタル登録情報の整理」といったデジタル終活が存在感を増し、現代終活の複雑さを象徴しています。終活を必要と思っている人(=必要ない22.6%以外)は77.4%ですが、実際に始めている人は44.0%。意識と行動の差も依然大きく、終活が先延ばしにされがちな課題であることは変わっていません。ただ、行動に移した人ほど生活満足度が高い点は見逃せません。終活を"今の生活の質を高める手段"として機能させ、自らが選び、手放すことで主導権を握れば、幸福感へとつながっていくのです。

今回の調査から見えてきたのは、終活が単なる「死の準備」ではなく、より良い人生を送るための生活習慣として定着しつつあるという実態です。特に注目すべきは、終活を始めている人ほど幸福度や生活満足度が高いという結果です。これは終活が「今をよりよく生きる」ための手段として機能していることを示しています。

また、「墓じまい」や「年賀状じまい」など"手放す終活"の広がりも顕著であり、デジタル関連の終活も重要性を増しています。終活にかかる費用が平均で503万円と決して少なくないことも、終活がライフプランニングの重要な一部であることを示唆しています。

シニア世代の価値観やライフスタイルが多様化する中で、それぞれのペースと方法で自分らしい終活を進めることが、充実した人生を送るカギとなるのかもしれません。今後も「ハルメク 生きかた上手研究所」では、シニア世代のインサイトを探求し、豊かな高齢社会の実現に向けた調査研究を続けていくことでしょう。

出典元:株式会社ハルメクホールディングス プレスリリース