視聴行動分析サービスを提供するニールセン デジタル株式会社(東京都港区、代表取締役社長 Dean Matthew Richardson)は、動画コンテンツと動画広告の利用動向調査「ニールセン・ビデオコンテンツ アンド アド レポート 2023(Nielsen Video Contents & Ads Report 2023)」を発売し、そのレポートを元にテレビ画面からの動画の視聴状況を分析し、発表しました。

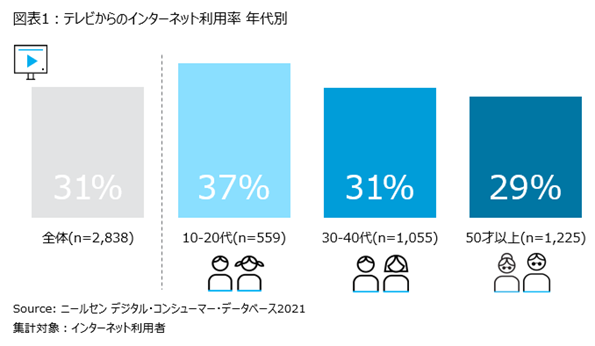

インターネット動画サービスの視聴は、余暇時間の過ごし方の一つとして一般化していますが、インターネット動画サービスを視聴する際にインターネットに接続したTV=コネクテッドテレビ(以下、CTV)を利用することも定着しつつあり、特に若年層において利用率が高くなっています。マーケティング担当者においても、CTV広告を消費者とコミュニケーションを取る接点の一つとして検討するケースも多いのではないでしょうか。そのような際には、若年層がCTVで視聴しているサービスや視聴時間をはじめとした視聴動向を把握することが重要です。

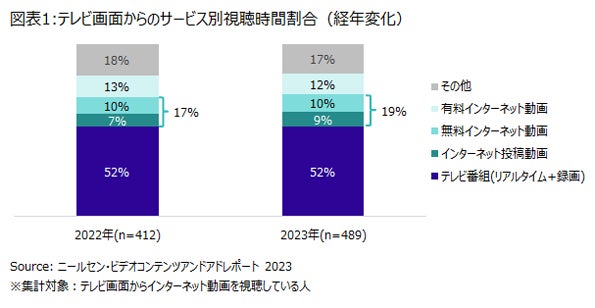

「ニールセン・ビデオコンテンツ アンド アドレポート 2023(Nielsen Video Contents & Ads Report 2023)」によると、テレビ画面からインターネット動画を視聴する人のサービス別視聴時間割合を経年比較すると、インターネット投稿動画と無料インターネット動画を合計した広告型インターネット動画の視聴時間割合が今年は19%で、昨年の17%と比較し2ポイント増加していました(図表1)。

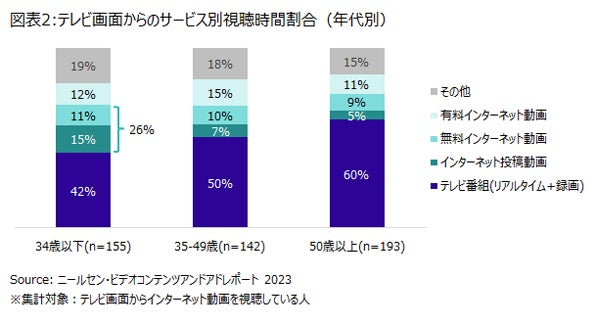

広告型インターネット動画の視聴時間割合は昨年から増加しましたが、それでもテレビ番組の視聴時間割合の52%と比較して大きく浸透していないと思われるかもしれません。しかし、若年層においては少し状況が異なります。視聴時間割合を年代別に見ると、34歳以下では、テレビ番組を見ている時間の割合が他年代と比較して最も低い一方で、インターネット投稿動画の割合が昨年よりも増加したことで、広告型インターネット動画の視聴時間割合は26%と、昨年から7ポイントも増加しています(図表2)。全ての年代をターゲットとする場合も、広告型インターネット動画を活用することで、コミュニケーションの機会を増やしていくことが可能であることが分かりますが、特に、若年層とコミュニケーションを取る上ではCTV広告が非常に重要になってきていると言えます。

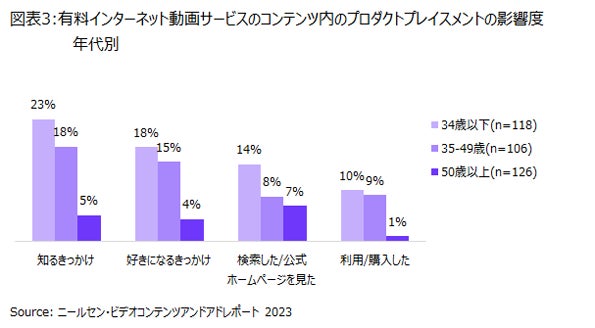

また、マーケティング担当者は、通常の広告を出稿することができない有料インターネット動画サービスの視聴に費やされている時間を無視しても良いのでしょうか。実際には、若年層ほど有料インターネット動画サービスの利用率が高く、今後契約数を増やしたいと思っている人が多くなっています。そのため、有料インターネット動画に費やされる時間が、特に若年層において今後増えていく可能性も考えられるため、ここに費やされる時間の活用も検討する必要があります。有料インターネット動画を消費者とのコミュニケーションに活用する方法の一例として、動画コンテンツ内に衣装や小道具などとして商品やサービスを登場させるプロダクトプレイスメントがあります。この手法は古くより、映画やテレビ番組において用いられてきましたが、近年ではインターネット動画サービス上のコンテンツにおいても活用されています。広告などの情報の受け止め方は年代によって異なるため、その影響度を把握した上で活用していくことが重要です。実際に、プロダクトプレイスメントの影響度を年代別に見ると、「商品やサービスを知る/好きになるきっかけ」や、「商品やサービスを検索した/公式ホームページを見た」、「利用/購入」につながる割合が、若年層ほど高くなっています(図表3)。広告型インターネット動画サービスだけでなく、有料インターネット動画サービスも併せて活用していくことで、若年層と効果的にコミュニケーションを取ることができると考えられます。

当社シニアアナリストの宗像直樹は、次のように述べています。「テレビ画面からのインターネット動画視聴が定着しつつあることで、消費者のメディア視聴はこれまで以上に多様化しています。特に若年層に着目すると、CTV広告の活用や有料動画サービスにおけるプロダクトプレイスメントの活用など、従来のテレビCMの活用だけでなく、様々なコンタクトポイントを考慮したコミュニケーションを考えていく必要があることが分かりました。マーケティング担当者は、なるべく多くのサービス上で消費者との接点を持ち続けるために、ターゲットの最新の視聴状況を継続的に把握した上で、メディアプランニングをしていくことが重要です。」

合わせて読みたい