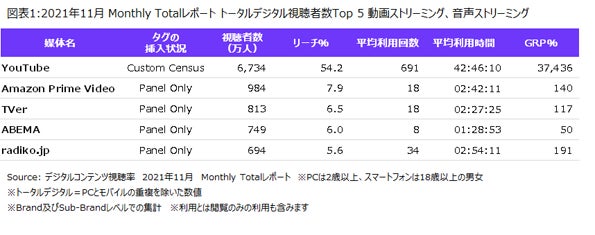

- 動画ストリーミング、音声ストリーミングのトータルデジタルでの月間視聴者数はYouTubeが最も多く6,734万人

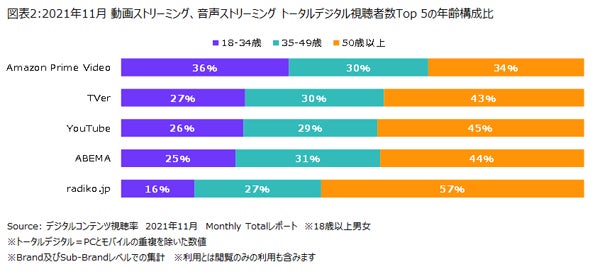

- 年齢構成はradiko.jp、TVer、YouTube、ABEMAでは50歳以上、Amazon Prime Videoでは18-34歳の割合が高い

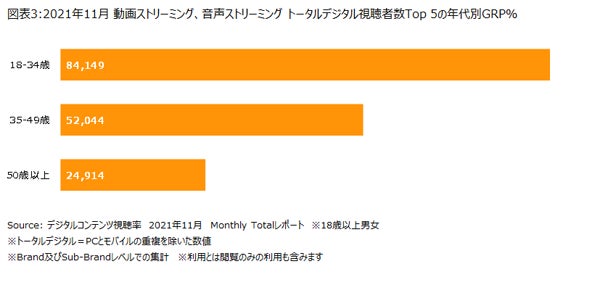

- 視聴者数Top 5媒体を合計した年代別ターゲットGRPは、18-34歳で最も高く約84,000%

ニールセン デジタル株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 宮本淳)は、ニールセン デジタルコンテンツ視聴率(Nielsen Digital Content Ratings)のMonthly Totalレポートをもとに、動画ストリーミング、音声ストリーミングの視聴状況を発表しました。2021年11月のMonthly Totalレポートによると、動画ストリーミング、音声ストリーミングにおいて、PCとモバイルの重複を除いたトータルデジタルで最も視聴者数(2歳以上)が多かったのはYouTubeで6,734万人が利用しており、Amazon Prime Videoが984万人、TVerが813万人で続いていました。また、平均利用回数でもYouTubeが月平均691回と最も多く、radiko.jpが月平均34回で続いていました(図表1)。

次に、動画ストリーミング、音声ストリーミングにおける視聴者数Top 5媒体の年齢構成を見ると、Amazon Prime Videoが18-34歳の割合が最も高く36%となっていました。TVer、YouTube、ABEMAの3サービスでは50歳以上の割合が最も高くなっています。radiko.jpではさらに50歳以上の割合が高く57%となっており、かつてのラジオ世代を取り込んでいることが推察されます(図表2)。

最後に視聴者数Top 5媒体を合計したターゲットGRP(TARP)を年代別に見ると、18-34歳で最も高く84,149%となっており、次いで35-49歳で52,044%となっていました(図表3)。

COVID-19の影響により消費者のオンラインでの動画・音楽視聴時間が増加してきたことを受けて、動画ストリーミング、音声ストリーミングのサービスは、ブランドと消費者がコミュニケーションを取る場所としてこれまで以上に重要になっています。今回YouTubeに次いで視聴者数の多いAmazon Prime Videoは、広告のない定額制動画配信サービス(SVOD)です。動画ストリーミング、音声ストリーミングの視聴者数Top 10サービスを見ると、Netflixなどその他のSVODも名を連ねています。動画・音声広告が含まれる投稿動画サービスや見逃し配信サービス、音声ストリーミングサービスはもちろんのこと、過去のメルマガでも紹介している通り、アメリカにおいてはSVODにおいても、動画コンテンツの中でブランドを表現するプロダクトプレイスメントがマーケティング施策として活用されてきています。同じ動画ストリーミング、音声ストリーミングのサービスであってもサービス毎に利用回数や視聴者の年齢構成などが異なっているため、企業のブランド担当者は、キャンペーンのターゲットや目的に応じて、最新のデータを基にサービス毎の特徴や強みを把握した上でメディアプランニングを進めることが重要です。

合わせて読みたい