株式会社マイスタースタジオ(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:妹尾優)が、全国の男女500人を対象とした「口コミを信じてがっかりしたことに関する意識調査」の結果を発表しました。口コミを信じて失敗した経験を持つ人が約9割にのぼり、その内容や対応についての詳細が明らかになっています。

現代の購買行動において、口コミはネットショッピングや飲食店選びの際に大きな判断材料となっています。しかし実際には「口コミを信じてがっかりした」「失敗した」という経験を持つ人も少なくありません。

今回、気になる口コミ探索サービス「みん評」を運営する株式会社マイスタースタジオが行った調査によって、口コミと実際の体験のギャップに関する実態が明らかになりました。

この記事の目次

調査概要

調査対象:全国の男女

調査期間:2025年4月12日~17日

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットによる任意回答

有効回答数:500人(女性348人/男性152人)

回答者の年代:10代 0.8%/20代 21.0%/30代 37.6%/40代 23.4%/50代 13.2%/60代以上 4.0%

調査結果サマリー

・口コミを信じてがっかりした経験がある人は89.4%

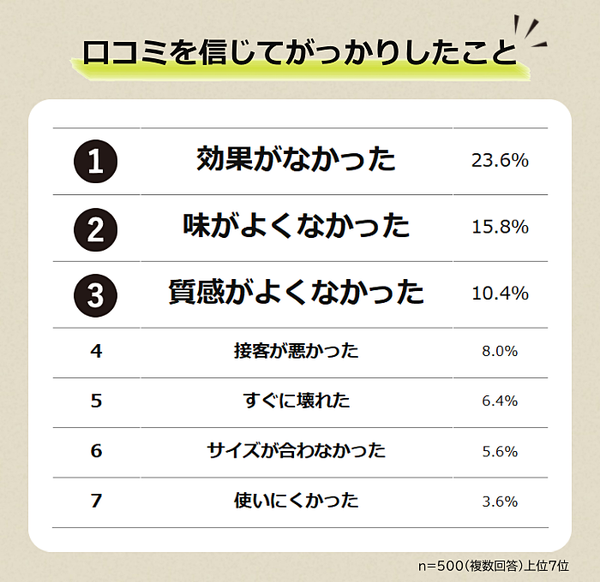

・口コミを信じてがっかりしたこと1位は「効果がなかった」

・口コミを信じてがっかりしたときの感情は「人それぞれだから仕方ない」

・信じたくなる口コミの特徴は「マイナスの意見もある」

口コミを信じてがっかりした経験がある人は89.4%

全国の男女500人に、口コミを信じてがっかりした経験があるか聞いたところ、「よくある(14.0%)」「たまにある(75.4%)」が合わせて89.4%にのぼることがわかりました。

商品やサービスを購入する際や飲食店などを選ぶ際に、口コミを参考にする人は多数存在します。一方で、口コミと実際との間にギャップを感じ、不満を持つ人も多いという実態が明らかになっています。

口コミを信じてがっかりしたこと1位は「効果がなかった」

「口コミを信じてがっかりしたこと」の1位は「効果がなかった(23.6%)」という結果でした。2位「味がよくなかった(15.8%)」、3位「質感がよくなかっった(10.4%)」と続いています。

口コミと実際の効果や使用感に差異がある場合に失望する人が多数いることが明らかになりました。「使ってみたけれど効果がない」「食べてみたらおいしくなかった」など、感じ方や効果の個人差が理由となっているケースも見受けられます。

見た目やスペックなどの情報だけでは判断しづらい商品は、購入後の失望を招きやすい傾向があるようです。

1位 効果がなかった

・ネットショッピングの際、「毛穴のクレンジング効果が高い」と口コミで書かれていた商品を購入しましたが、私には効果がありませんでした(40代 女性)

・「安いのにとても評価が高い」と多くの人がいい口コミを書いていたので、通販でマットレスを購入。しかし私はすぐに腰が痛くなり、眠りも浅くなって体調を崩しました(50代 女性)

具体的には「健康」「美容」「寝具」「バス・洗面用品」への口コミに対する不満が多く見られています。

このような商品は、実際に使用しないと効果が判断できないという特徴があります。口コミでは高評価だったものの、個人差などの理由により効果を実感できずがっかりするケースが目立ちました。

2位 味がよくなかった

・「とても濃厚で美味しい!」「1度は食べてみて!」と紹介されていたチーズケーキが、そんなに美味しくなかった(40代 女性)

・「美味しい」という口コミを頼りに初めてのラーメン屋さんに行ったが、お世辞にも美味しいとは言えないような店だった(50代 男性)

飲食店やお取り寄せグルメの口コミについては、「高評価だったけど、実際に味わってみると期待はずれだった」という体験談も数多く寄せられています。

味に関しては非常に主観的な評価になりがちです。しかし口コミの評価が高いことで期待値が上がるため、実際に自分が食べて「思ったほどではない」と感じた場合には、がっかり感が大きくなる傾向があります。

3位 質感がよくなかった

・お洋服を買ったときに「値段の割に生地がしっかりしてる」という口コミがあったのに、届いて見てみるとあまりいい生地ではなかった(20代 女性)

・「高見え」と書かれていたから購入したのに、生地がペラペラで、ものすごく安っぽく見えました(30代 女性)

質感の口コミに関するがっかり体験は、主にアパレル商品で多く見られました。

「高見えする素材感」や「生地がしっかりしている」という口コミを信じて購入したものの、実際には安っぽく感じられたというコメントが多数寄せられています。アパレル商品では商品画像が豊富に用意されていることが多いですが、質感の見え方は照明やカメラによって変わってくるという問題があります。

高級感を期待していたのに実際は安っぽく感じた場合には、失望感が大きくなる傾向が見られます。

4位 接客が悪かった

・「スタッフの接客が丁寧」と書かれていたのに、愛想がなく、失礼な態度での接客だった(40代 女性)

・飲食店で「子ども連れでもいい対応をしてくれる」と書いていたので子連れで行ったが、嫌な目に会った(50代 男性)

「接客がいい」という口コミがあったにもかかわらず、実際にはスタッフの対応が悪くてがっかりした人も少なくありません。その理由としては「口コミで褒められていたスタッフと、自分が対応を受けたスタッフが異なる」「繁忙期などでスタッフに余裕がない状態だった」などが考えられます。

飲食・サービス業では、スタッフの態度が顧客満足度を大きく左右します。そのため高品質な接客サービスを期待して利用した結果、がっかりしてしまうケースも多く報告されています。

5位 すぐに壊れた

・日傘を買った際に、「骨組みが意外としっかりしていて風に強そう」と書いてあったが、実際はひょろひょろですぐ折れてしまった(20代 女性)

・「品質がいい」「コスパがいい」「しっかりしている」という口コミを信じて購入しましたが、値段相応の商品ですぐに壊れたことがあります(40代 男性)

耐久性や品質に関する期待を裏切られたという体験も多く報告されています。具体的な商品としては、家具・家電・日用品などが挙げられました。

耐久性を重視して購入する場合には、基本的に長期間使用することを想定しています。長く使いたいと思って購入したのにすぐ壊れてしまうと、当然ながら大きな不満を抱くことになります。

6位 サイズが合わなかった

・通販で服を購入する際、同じぐらいの身長・体重の人の口コミを参考に購入したけど、まったく合わなかった(20代 男性)

・「普通のサイズより小さめなので、大きめサイズがいい」と書いてあったが、いつものサイズでよかったなと思った(40代 女性)

主に通販でのアパレル商品購入において多く見られる体験談です。

サイズ感に関する口コミを参考にしたものの、自分には合わなかったというケースが多数報告されています。同じ身長や体重を参考にしても、体型や「締め付け」などの感覚は個人によって大きく異なるためです。

アパレル通販では試着ができないという制約があるため、失敗してがっかりしたという経験者が多いことがわかります。

7位 使いにくかった

・「取り扱いが手軽で簡単」と言われていたのに、結構難しかった(40代 男性)

・ペットの水飲みの給水器で「使い勝手がよく清潔」と書かれていたのですが、意外にも掃除するのに手間がかかって大変でした(40代 女性)

使いやすいという口コミを信頼したものの、実際には操作が複雑だったり手入れに手間がかかったりといった不満を抱いた人も多い結果となりました。

日常的に使用する商品の場合には、使いにくさがストレスとして蓄積しやすくなるという問題があります。

口コミを信じてがっかりしたときの感情は「人それぞれだから仕方ない」

「口コミを信じてがっかりしたとき、どのような感情になるか」という質問では、1位は「人それぞれだから仕方ない(21.4%)」という結果でした。2位「もっと調べればよかった(15.4%)」、3位「信じた自分が悪い(15.0%)」と続いています。

多くの回答者が「仕方ない」と諦めて割り切る傾向が見られました。また「もっと調べておけば良かった」「信じた自分が悪い」など、全体として自分自身を振り返る人が多く、口コミ投稿者に対して怒りを向けるタイプの回答はランキング上位に入りませんでした。

1位 人それぞれだから仕方ない

・化粧品の場合、人によって使用感が変わるので仕方ないと思う(20代 女性)

・味覚が合わないのは仕方ないか…と思って諦める(40代 女性)

最も多かったのは、状況を受け入れて仕方ないと考える声でした。そのように考えられる理由としては「口コミはそもそも主観的な意見であり、商品・サービスの使い方や感じ方も人それぞれだから」というものです。

特に、化粧品の使用感や食べ物の味については個人差が非常に大きいため、「人それぞれだよな」と割り切りやすいと考えられます。

2位 もっと調べればよかった

・もうちょっと口コミを調べるなど、精査できなかったかな?と考えます(30代 女性)

・もっと他の口コミもしっかりと読んでみたらよかった(40代 女性)

自分の情報収集が不十分だったと反省し、もっと調べるべきだったと考える人も多くいました。調査方法としては「他の口コミも確認する」「別サイトの情報も参照する」「実店舗で現物を確認する」などが挙げられています。

一度失敗して「もっと調べればよかった」と感じた経験は、次回の購入時にはより慎重な判断につながることが期待できます。

3位 信じた自分が悪い

・「誰もが」という文言に惹かれて買ってしまったのは安直だった、と反省してます(40代 男性)

・写真添付のある口コミを信じ切っていたものの、相手の状況や環境などがわからない以上、信じ切ってしまった自分も悪いと感じた(50代 女性)

口コミを過信してしまった自分自身に責任があると感じる人も多数見られました。つまり「口コミに期待しすぎたことへの後悔」や「自分の判断の甘さに対する反省」といった心理が働いています。

根底には「口コミには一定数のステマや、自分とは状況が異なる人の感想が含まれている可能性がある」という認識があると考えられます。

4位 今後は信じないようにしよう

・口コミを信用したらダメという気持ち(30代 男性)

・口コミをすべて信じてはいけないと痛感しました(40代 女性)

口コミへの信頼感が低下し、口コミに依存した商品・サービス選びを見直そうと考える人も少なくありません。口コミによって騙されたような気持ちや裏切られたような感覚を抱いてしまうためです。

しかし現代ではネット口コミが広く浸透しており、あらゆる商品・サービスの選択において口コミが重要視されています。そのため完全に口コミを無視することは難しく、「嘘や古い情報も混じっているため、すべてを鵜呑みにしてはいけない」という認識を持つ人が多くなっています。

5位 とにかく残念

・日用品や家電は気軽に買い換えられるものではないので、とても落ち込みます(30代 女性)

・「え…これがあの絶賛されてたやつ?」というがっかり感。まず最初に来るのは、静かなショックと残念な気持ち(50代 男性)

「とにかく残念」という反応は、口コミと実際の体験の間のギャップに強いショックを受けた場合に見られる感情です。

特に大型家電や高額商品など簡単に買い替えることができない商品の場合には、失望感が長期間続くことも考えられます。

6位 サクラだったのかもしれない

・口コミの投稿者がメーカーの関係者だったのかと勘ぐってしまった(40代 女性)

・「やっぱりサクラってあるんだな」と思いました(50代 女性)

口コミを信じて失敗した経験から、口コミの信頼性そのものに疑問を抱く人も見られました。口コミと商品・サービスの実態の乖離が「個人差による違い」というレベルを超えていると感じた場合には、ステマやサクラの存在を疑う傾向があります。

こうした反応の背景には、騙された・裏切られたという感情が存在していると考えられます。

7位 もったいない

・お金と時間を失い、喪失感に襲われます(30代 女性)

・がっかりしてお金の無駄遣いをした気分になる(40代 女性)

特に費用対効果の観点から、お金の無駄遣いをしてしまったという感覚を抱く人も多くいました。

例えば「高額を支払ったのに美味しくなかった」「良い宿だと思って予約したのに、不快な思いをした」などの場合には、金銭的な損失感が強くなる傾向があります。

信じたくなる口コミの特徴は「マイナスの意見もある」

最後に「信じたくなる口コミの特徴」について質問が行われました。

その結果、1位は「マイナスの意見もある(27.8%)」、僅差で2位「記述が具体的(25.4%)」となりました。3位には「口コミの数が多い(19.2%)」が続いています。

回答は大きく「内容の信頼性」と「口コミ欄全体のバランス」に注目した意見が多く見られました。

個々の口コミ内容については、具体的な記述があり写真などが添付され、デメリットも含めて書かれている内容を信頼する人が多数でした。また「全体の口コミ数」や「同様の意見の多さ」といった回答からは、口コミの全体的な傾向から信頼性を判断する人も多いことがわかります。

1位 マイナスの意見もある

・ポジティブな面とネガティブな面、両方が書かれている口コミ(20代 男性)

・いい口コミばかりだと怪しいので、低評価や普通の評価もある程度混じってるほうが信じやすいかも。いいものばかりだと「サクラか?」と疑ってしまう(30代 女性)

一方的に褒めるだけの口コミに対して疑念を抱き、改善点や不満点などのマイナス意見も含まれているレビューを重視する傾向が見られます。商品・サービスのメリット・デメリットを客観的に伝えることで、バランスの取れた評価として信頼されやすくなります。

褒めるばかりのレビューはステマや広告である可能性を疑うユーザーが多いことが背景にあると考えられます。

2位 記述が具体的

・具体的な口コミ。洋服なら「年齢」「身長」「体重」「体型タイプ」など詳しく記入してあるもの。メイクなら肌のタイプなど(30代 女性)

・使用感やデメリットも含めて、具体的に書かれている口コミを信じます(50代 男性)

詳細かつ具体的な情報が記載された口コミは、「実際に購入・利用した人の体験に基づいている」と感じられるため、信頼性が高まる傾向があります。

また、投稿者の体型・肌質・使用シーンなどの具体的な状況が記載されていることで、自分との相性を判断する材料にもなり、参考価値が高まります。

具体的な口コミは信頼されやすいだけでなく、購入判断の材料としても役立つという二重のメリットがあります。

3位 口コミの数が多い

・評価数が多いと、「たくさんの人が利用しているのかな」と感じ、信用してしまいます(30代 女性)

・口コミの数が多いと信じる。逆に1個か2個しか口コミがないと、もしかするとヤラセかもしれないと疑う(60代以上 男性)

多数の口コミが集まっている商品やサービスは、一定の利用実績があると判断されやすくなります。

また口コミの総数が多ければ、全体的な傾向や平均的な評価も把握しやすくなり、偏った情報に惑わされる可能性が低減するというメリットもあります。

4位 写真がある

・なるべく写真付きのレビューを参考にするようにしています。商品紹介の写真は、モデルさんが着ていてよく見えたり、加工されていたりするので、実際の色とイメージが違うこともあります。でもレビュー写真はありのままが見られて、失敗することも少なくなりました(40代 女性)

・写真や動画付きの口コミは信じます(50代 男性)

写真が添付されていることで「実際の体験に基づく口コミである」という信頼感が増す傾向があります。

また、口コミに添付される写真はプロによる撮影ではなく、一般ユーザーが実際に商品を使用している様子を写したものです。そのため、販売サイトに掲載されている写真とのギャップによる失望を事前に防ぐことができます。

5位 信頼できる人が書いている

・口コミを書いている人の信頼性が高い。「他のお店に対しても評価している」「数年前から利用している」など(30代 女性)

・有名なインフルエンサーによるコメント(30代 男性)

・グルメな人の口コミを信じるようにしています。口コミ投稿者が普段どんなお店で飲食していて、どのお店を評価しているかなどを参考にしています(50代 女性)

信頼できる人とは「自分が信頼している芸能人やインフルエンサー」や「口コミ投稿が豊富なレビュアー」などを指します。

口コミサイトや通販サイトでは、ユーザーが投稿された口コミを「参考になった」などのボタンで評価できる機能が実装されていることが多く、「誰が書いているか」という点も重要な判断基準になっていることがわかります。

6位 口コミの評価が高い

・最低評価をしている人がほぼおらず、最高または普通以上の評価をしている人が多い(20代 男性)

・最低評価が少なく、また最高評価ばかりに偏ってもいないもの(30代 女性)

高評価が多い商品は、実際に満足している利用者が多いと考えられるため安心感につながります。

ただし「高評価が過度に集中していない」「低評価や中間的な評価とのバランスが自然である」といった点をチェックしている人も多く見られました。

自分が検討している商品の評価が高ければ安心できますが、極端に絶賛レビューばかりの場合は少し警戒するなど、冷静な判断が求められることがわかります。

7位 同じ意見の口コミが多い

・他に同じようなコメントがあったとき(40代 男性)

・同じ意見が多いと、「それが真実かも」と思う(60代以上 女性)

複数の口コミで同様の内容が書かれていると、情報の信頼性が高まる傾向があります。例えば「音が大きい」「サイズが小さめ」といった指摘が複数あれば、「音には注意したほうがよさそうだ」「サイズは大きめを選んだほうがいいかもしれない」といった判断につながります。

同じ意見が多く見られると、個人の主観的な感想ではなく全体的な傾向、あるいは「商品・サービスの特性」として受け止められやすくなります。

まとめ

今回の調査から、口コミを信じてがっかりした体験としては、「美容アイテムの効果を実感できなかった」「期待したほど美味しくなかった」などが多く挙がっていることがわかりました。文章や写真だけでは判断しづらい要素が期待に反していた場合に、失望感を抱く人が多いという結果となっています。

ただし口コミを信じて失敗した場合でも、悪質なケースや大きな経済的損失がない限り、「感じ方は人それぞれだから仕方ない」と割り切る傾向が見られました。また口コミを効果的に活用するために、「口コミの内容や全体のバランス」「具体的で写真付きの口コミ」などを重視する人も多くなっています。

がっかりした経験から多くの人が学んでいるように、信頼できそうな口コミであっても参考程度にとどめ、冷静に情報を集めて判断する姿勢が重要だといえるでしょう。

■みん評

生活者が安心して商品やサービスを選ぶための「気になる口コミ」の探索サービス。本音の口コミに加え、トラブル対策や改善の取り組みなども掲載。安心して選べる社会の実現に向けて、必要な情報がきちんと届く仕組みを開発・推進しています。

■株式会社マイスタースタジオ

「ココロからの声を、社会を変えるチカラに」というミッションのもと、気になる口コミ探索サービス「みん評」など、信頼と共感が循環するサービスを提供しています。

出典元: 株式会社マイスタースタジオ プレスリリース