「ギフトモール オンラインギフト総研」が2023年7月から2024年6月の期間に実施したギフト購入の実態調査によると、全国の10代から50代の男女2,250名を対象に、オンラインとリアル店舗でのギフト購入に関するデータが収集されています。この調査から、オンラインギフト利用の新たな実態が明らかになりました。以下、その調査結果をお伝えします。

この記事の目次

■調査結果

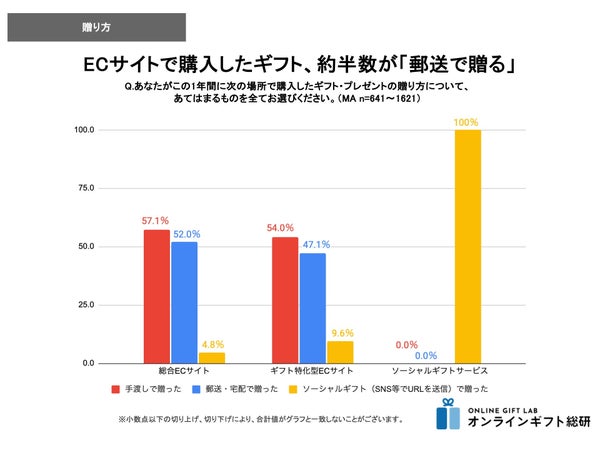

1.【贈り方】【約半数が「郵送」でギフトを贈る】

オンラインギフト購入場所についての分析は、「総合ECサイト」と「ギフト特化型ECサイト」、さらには「ソーシャルギフトサービス」の3つのチャネルにわたり行われ、贈り方やアイテム、シーン、相手、ギフトの単価が比較されました。その結果、各購入場所の特徴と傾向が明らかになっています。

調査の結果によると、総合ECサイトとギフト特化型ECサイトの両方で、「手渡しで贈った」が最も多く、1位に選ばれ、「郵送・宅配で贈った」が2位となりました。これにより、52.0%がECサイトで購入したギフトを郵送していることがわかります。

対照的に、ソーシャルギフトサービスでは、全ての回答者が「ソーシャルギフト(SNS等からのURL送信)」による贈り方を選択しています。

従来の「手渡し」の概念に加え、ECサイトやソーシャルギフトサービスの普及により、郵送やソーシャルギフトといった新しい贈り方が登場し、贈り手の選択肢が広がっています。不可能だった場面でも、ギフトを贈る方法が多様化し、様々な機会に活用できるようになったと言えるでしょう。

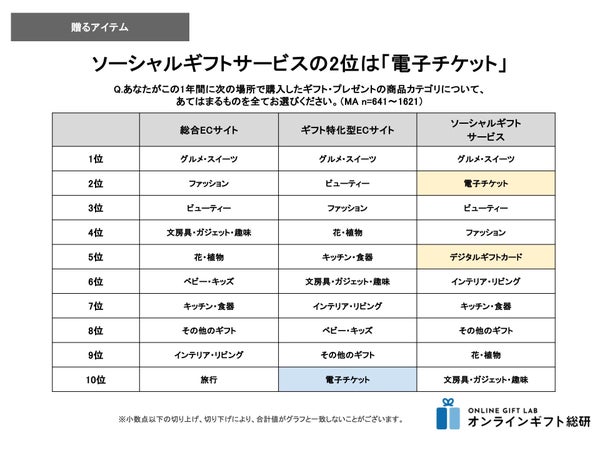

2.【贈るアイテム】ソーシャルギフトやギフト特化型ECサイトで進化する「デジタルギフト」

購入場所の中で最も多く選ばれているアイテムカテゴリーは「グルメ・スイーツ」で、シーンや相手を問わずに人気の贈り物であることが示唆されます。

他の全体的な傾向として以下が挙げられます。

① 総合ECサイトでは、「文房具・ガジェット・趣味」、「花・植物」、「ベビー・キッズ」、「旅行」など多岐にわたるギフトが購入されています。

② ソーシャルギフトサービスでは、電子チケットやデジタルギフトカードの需要が高く、他の購入場所とは異なる特徴が見受けられます。物理的な商品でなく、オンラインで受け取れるギフトが人気で、贈りやすさが求められていることがわかります。

③ ギフト特化型ECサイトも、広範なカテゴリの中に、電子チケットが10位に入っており、総合ECサイトとソーシャルギフトサービスの要素が共存する傾向が見られます。

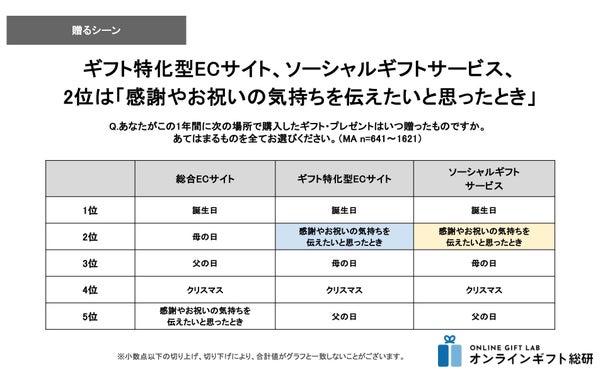

3.【贈るシーン】特別な日を超えて「感謝やお祝いの気持ち」を軽やかに伝えるニーズが増加

購入場所全体で「誕生日」のシーンが最も多くギフト購入されています。

特に、ギフト特化型ECサイトやソーシャルギフトサービスは、「感謝やお祝いの気持ちを伝えるため」に利用される傾向が強まっており、特別な日を背景にせずとも、ギフトを贈りたい瞬間に応じたサービスの認識が高まっています。

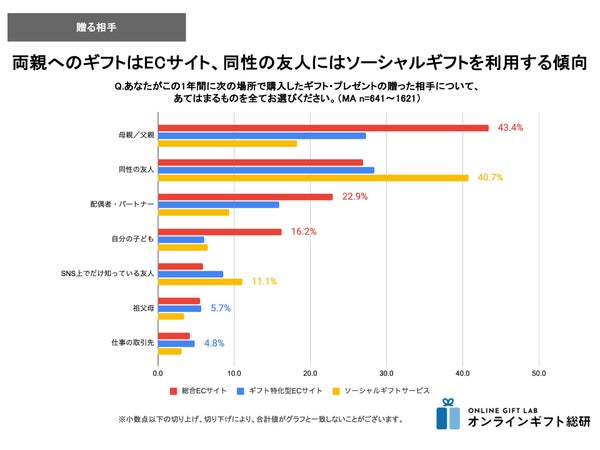

4.【贈る相手】ECサイトでは両親、ソーシャルギフトでは同性の友人が人気

各購入場所における内容に様々な傾向が見られました。

① 総合ECサイトでは「母親/父親」へのギフトが43.4%、また「配偶者・パートナー」に対しては22.9%、さらに「子供」に対しては16.2%となり、家族に向けたギフトが多く購入されています。

② ソーシャルギフトサービスでは、「同性の友人」が40.7%と最も高く、さらに「SNS上でのみ知っている友人」が11.1%という結果が見られました。友人へのお礼やお祝いを伝えるための贈り物や、詳細を知らない相手に軽やかにギフトを贈るニーズが高まりつつあります。

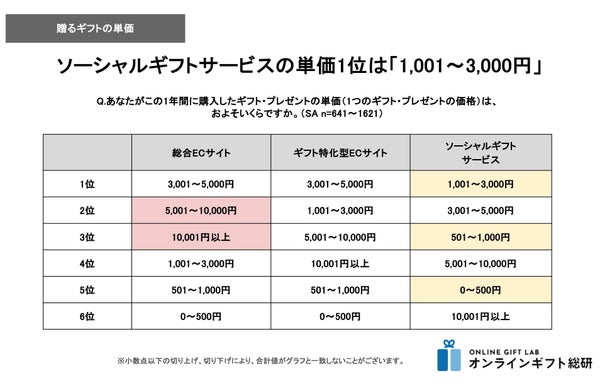

5.【贈るギフトの単価】ソーシャルギフトサービスでは手軽で安価なギフトが人気

総合ECサイトでは、2位に「5,001~10,000円」、3位には「10,001円以上」がランクインし、高価格帯のギフトが人気であることがわかります。一方で、幅広い価格帯が選ばれている傾向も見られます。

ソーシャルギフトサービスでは、1位に「1,001~3,000円」、3位に「501~1,000円」、5位には「0~500円」が上位に選ばれ、他の購入場所と比較して手軽なギフトが人気であることが確認されました。

さらに、ギフト特化型ECサイトでも「1,001~3,000円」が2位に入っており、価格帯においてもそれぞれの特徴が見受けられます。

オンラインでのギフト購入に関する今回の調査は、総合ECサイト、ギフト特化型ECサイト、ソーシャルギフトサービスなどの3つのチャネルに焦点を当てており、多様化するギフトの購入場所において、利用者が賢く選んでいることが窺えます。

また、データは過去の経験に基づき、ギフトのシーンや贈る相手に応じて適切な購入場所を遂行していることを示しており、ソーシャルギフトサービスの利用拡大から、今後の購入チャネルの多様化が進むことが予想されます。多様な消費者ニーズに対し、ギフト提供者や販売者が柔軟に対応し、今後のギフト需要を捉えることが重要になるでしょう。