株式会社博報堂DYホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:水島正幸)が運営するHuman-Centered AI Instituteは、全国の15歳から69歳までの生活者を対象に、2回目の「AIと暮らす未来の生活調査」を実施しました。

本調査は、AIが社会に与える影響がますます大きくなり、個々の生活への浸透度を探ることを目的としています。2023年11月に実施した第1回調査の結果を受けて、生活者のAIに関する意識や利用実態、将来への期待や意向が調査されました。結果からは、生成AIサービスが急速に普及している様子や、さまざまな分野での利用が顕著に見られることが明らかとなりました。以下に調査結果の要点を速報としてお伝えいたします。

【調査結果サマリー】

1)AIに関する現在の状況

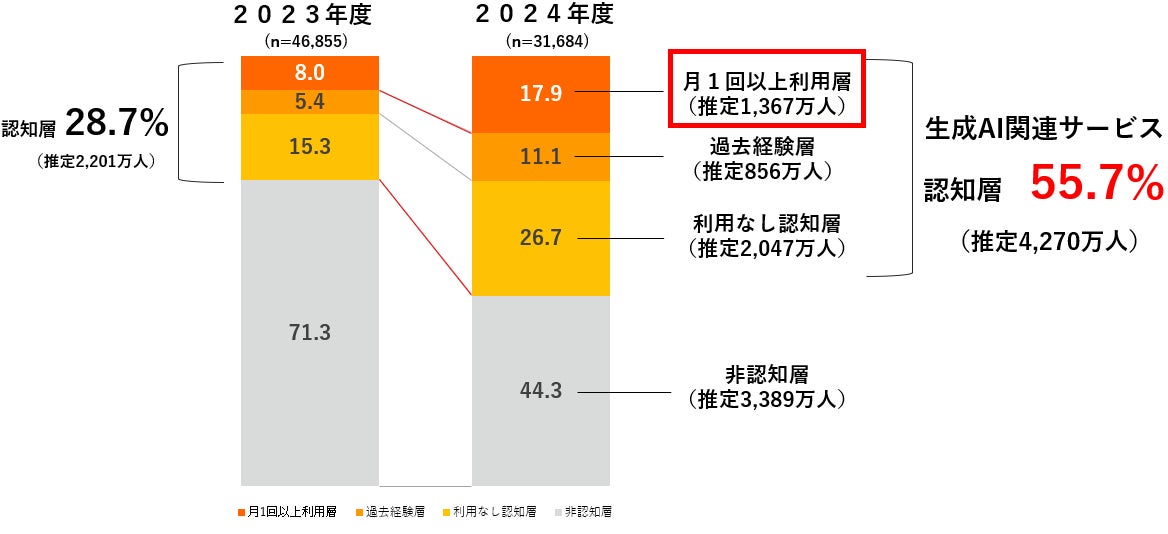

- 生成AIサービスへの認知度は55.7%(推定4,270万人)であり、月に1回以上利用している層は17.9%(推定1,367万人)。この数字は、2023年度と比べて両者ともに2倍以上の増加を示しています。

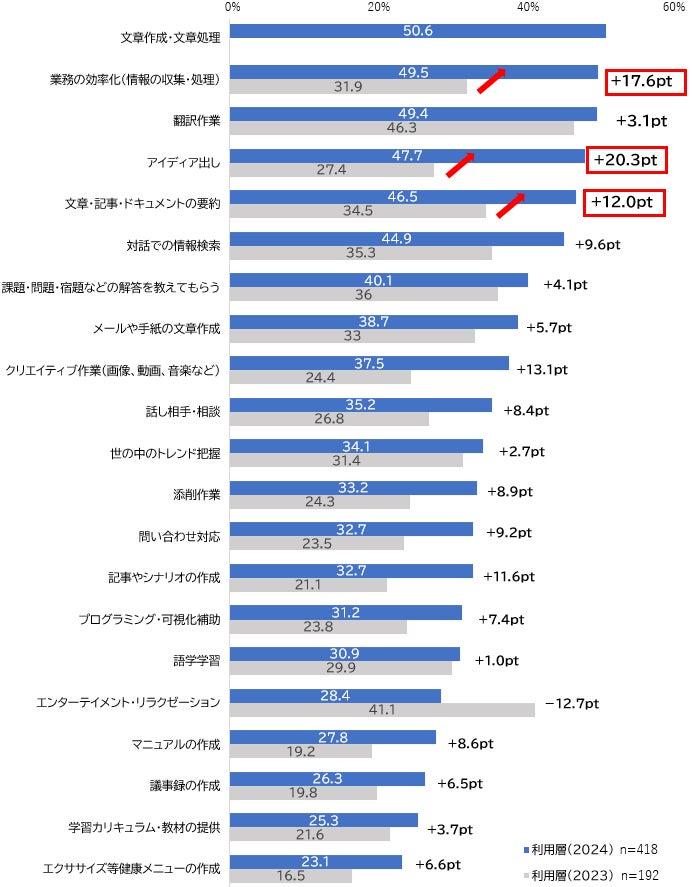

- 生成AI利用者が挙げた使用目的は、「文書作成・文書処理」、「業務の効率化」、「翻訳」、「アイデア出し」が主な理由です。前年と比べて、「業務の効率化」「アイデア出し」「文書要約」の使用が特に増加しています。

- AIに対するイメージでは「アドバイザー」が上位に位置し、次いで「機械的な存在」や「得体の知れない存在」が多く挙げられます。利用者に限ると「仲間」や「サポートしてくれる先生」のようなポジティブなイメージが強い傾向があります。

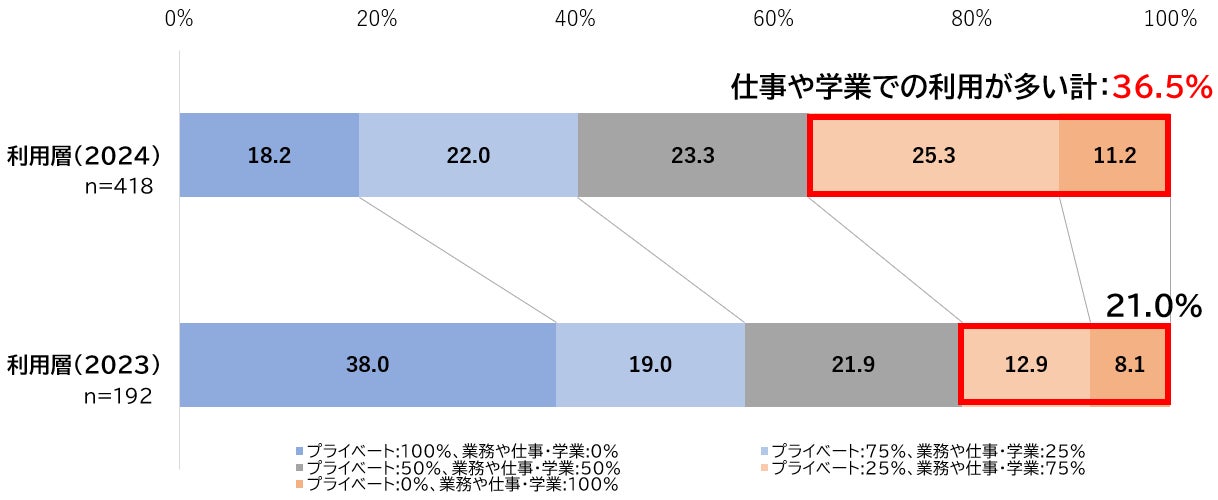

- プライベート利用が多いと回答した人は40.2%で、業務や学業での利用が多いとした人は36.5%。両者のバランスが前年と比べて変化しています。

- 10代の63.6%がAIを駆使していることから、その世代は「AIネイティブ世代」と称されています。

2)AIに関する将来の期待

- 「AIによって業務の効率化が進む」と考えている人が多い一方で、「どのようにAIを活用すればよいのかわからない」という不安の声も聞かれます。また、AIは「インターネットよりも社会に与える影響が大きくなる」可能性が示されています。

- 将来の社会での人間の役割として「公共政策」「教育支援」「医療分野」の重要性が強調されており、AIが担うべき役割としては「ルーティンワーク・単純作業」「物流管理」などが上位に挙げられています。

【調査概要】

・ 調査名称:「AIと暮らす未来の生活調査2024」

・ 調査方法:インターネット調査

・ 調査時期:2024年10月

・ 調査地域/対象者:全国 15~69歳の男女

・ 調査機関:株式会社マクロミル

・ 有効回答数:事前調査(49,529サンプル) 本調査(2,367サンプル)

・ 分析/集計機関:エム・アール・エス広告調査 ※集計結果は事前調査結果の出現率に基づき算出

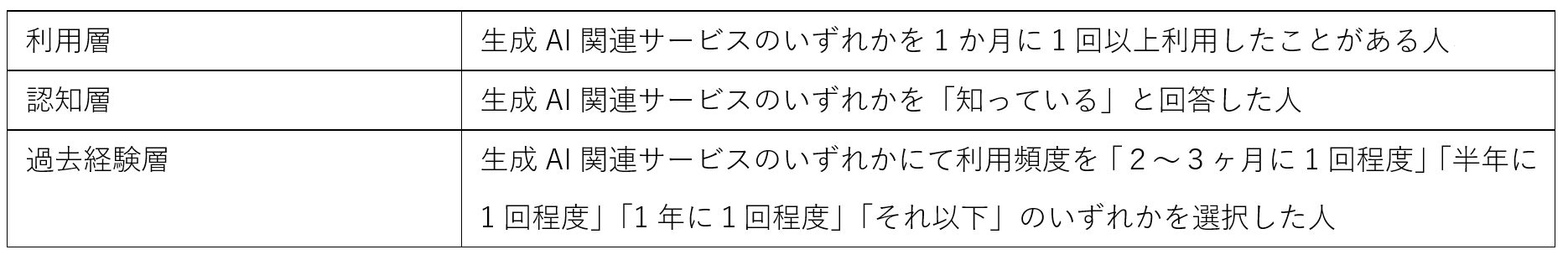

・本調査での名称の定義は以下の通りです

生成AI関連サービスには以下のものがあります:

1. Chat GPT、 2. Google Gemini、3. Microsoft Copilot、4. コード生成サービス(GitHub Copilot、Cursorなど)、5. その他の対話型AIサービス(Claude3、AIチャットくん、AIのべりすとなど)、6. 画像生成サービス(Adobe Firefly、Midjourney、Discordなど)、7. 音楽・音声の生成サービス(Suno、Udio、CoeFontなど)、8. 自分の写真をアップロードすることでアバター画像を自動生成してくれる機能(SNOW、LINEなど)

【調査結果詳細】

1)AIに関する現在の状況

① 生成AI関連サービスの認知・利用経験

生成AI関連サービスを月に1回以上利用している人は17.9%で、前年の8.0%から2倍以上増加しています。また、生成AIサービスの認知度は55.7%であり、AI関連サービスの急速な普及が明らかとなりました。

② 生成AI関連サービス利用者の年齢構成

利用者の平均年齢は40.2歳であり、男性の比率は72.9%に上ります。

③ 生成AI利用者の実際の使用用途

利用者に具体的な使用目的を問いかけたとのことですが、「文書作成・文書処理」が50.6%で最も多く、次いで「業務の効率化」(49.5%)、「翻訳作業」(49.4%)、「アイデア出し」(47.7%)が続きます。前年と比較して「アイデア出し」「業務の効率化」「文書・記事・ドキュメント要約」の使用が特に増えています。

④ AIの存在についての認識

AIをどのように認識しているか尋ねたところ、全体および利用者ともに「アドバイザーのような存在」と感じている割合が高い(全体64.0% / 利用者83.2%)。続いて「機械的すぎる」で48.7%、次いで「得体の知れない存在」が46.3%と続きます。一方で、利用者に絞ると「励ましてくれる先生・部下」や「楽しみを共有できる仲間」といったポジティブな存在としての認識が強まっています。

⑤ AIの活用状況

AIサービスを仕事や学業などで使用しているか尋ねたところ、プライベートで使っている割合は40.2%、業務や学業で利用することが多いとした回答者は36.5%でした。前年調査と比較すると、職業や学業での利用が増加しています。

⑥ 10代はAIを使いこなす世代

10代でのAIの理解度は高く、63.6%が「AIを使いこなしている」と回答しており、全世代平均の20.3%と比較して特に高く、「AIネイティブ世代」と呼ばれています。急速にAIが生活に浸透する中で、10代はAIツールやSNSの利用をすでに実践しています。

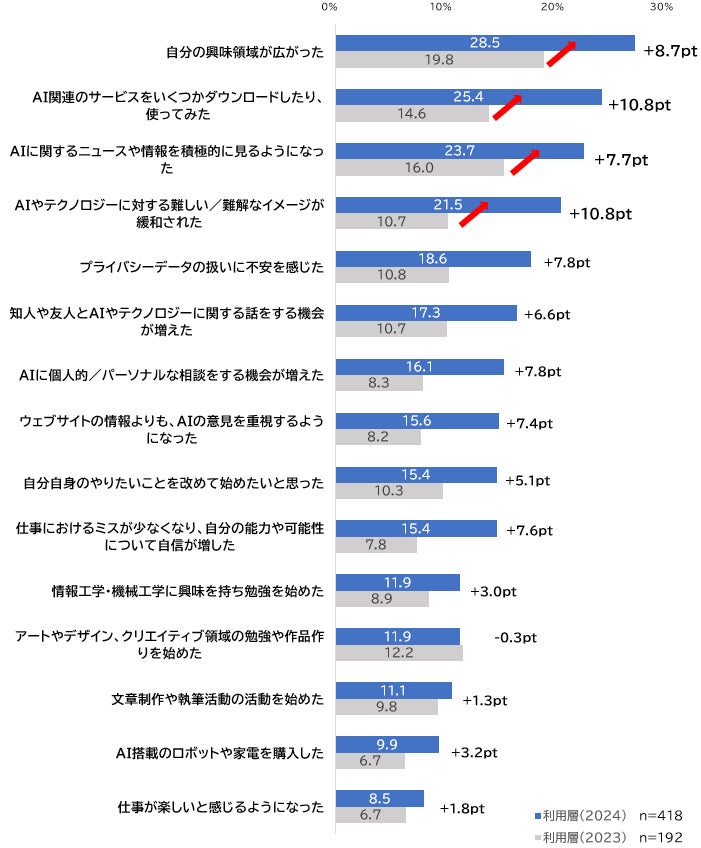

⑦ AI利用後の意識の変化

AI利用者に利用後の行動や意識について尋ねたところ、「自分の興味が広がった」と回答したのは28.5%でした。続いて「AIサービスをいくつか試している」が25.4%、「AI関連のニュースを積極的にチェックするようになった」が23.7%、さらに「AIへの不安感が減少した」が21.5%と、多くの人が行動変化を示しています。

2)AIに関する将来の期待

① AIへの期待感

AIに対する期待感を評価すると、全体で「AIの業務効率化に向けた進展」(71.5%)や、「仕事でAIを利用する方法がわからない」という意見(71.0%)が上位を占めています。また、「AIの効果的な活用方法が理解されていない」とする意見が70.8%、さらに「AIはインターネットより社会に与える影響がある」との回答も69.3%に達しました。

利用者層では、「生成AIの使い方を知りたい」(78.4%)、「人間とAIの新たなコラボレーションが期待される」(76.7%)、「生成AIは未知の問題を可視化できる」といった意見が多く、新たな価値創出への期待感が高まっています。

② 人間が行うべき仕事とAIにやらせたい仕事

人間が担うべき仕事としては、公共政策(28.6%)、教育支援(26.0%)、医療処置(24.7%)、医療診断(24.0%)が挙げられます。一方でAIに任せたい業務としては、ルーティン作業(51.6%)、物流管理(47.3%)、予測分析(44.7%)、翻訳(44.1%)が多く支持されています。

出典元:株式会社博報堂DYホールディングス プレスリリース