東芝デジタルソリューションズは、同社グループが提供する電子レシートサービス「スマートレシート®」を利用している約270万人のユーザーから得られた購買データを詳細に分析し、統計化することで生活者の行動変容を可視化する取り組みを行っています。このたび同社は、新米シーズンにおける消費者の購買行動の変化に焦点を当てた調査結果を公表しました。

この調査によると、物価上昇が続く中でも消費者の銘柄米に対する支持は依然として高く、銘柄米・ブレンド米・備蓄米における購入全体の約72.3%を銘柄米が占めているとのことです。一方で注目すべき点として、銘柄米の容量選択に大きな変化が見られました。2kgや5kgといった小容量商品の購買数が増加した一方、従来主流だった10kg商品の購買数は大幅に減少しているようです。

この記事の目次

銘柄米、平均価格上昇の中で"容量シフト"が進行

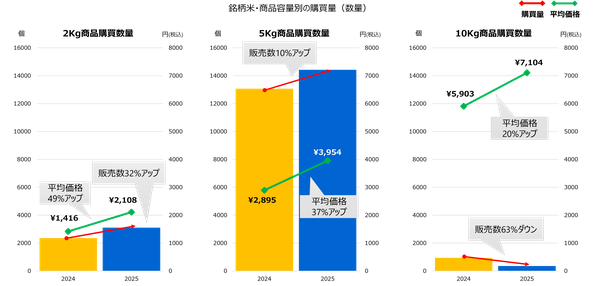

銘柄米の容量別数量を分析すると、はっきりとした傾向が見えてきたといいます。2kg商品は前年比で32%増加、5kg商品も前年比10%増と伸長している一方で、10kg商品については前年比63%減という大幅な落ち込みを記録しています。この結果から、消費者の購買行動が「大容量」から「小容量」へとシフトしていることが明確になっています。

この変化の背景には、物価高による家計への影響や少人数世帯の増加、食品ロス削減への意識の高まりなどが考えられます。一度に大量の米を購入するよりも、必要な分だけ小分けで購入する傾向が強まっているといえるでしょう。

銘柄米の購入が全体の約7割を継続維持

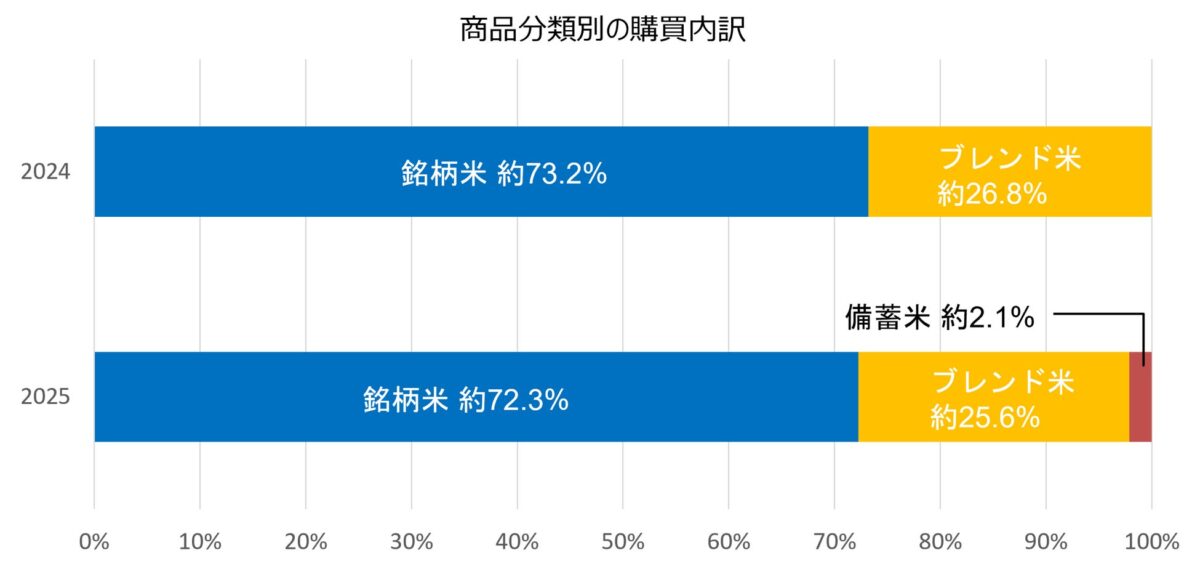

調査によると、消費者の米選択において銘柄米は前年とほぼ変わらず高いシェアを維持しているとのことです。銘柄米・ブレンド米・備蓄米の中で、銘柄米は約72.3%という圧倒的なシェアを占めており、物価上昇が続く経済環境下でも消費者からの根強い支持があることが明らかになりました。

一方、備蓄米の購入は全体の約2.1%にとどまっており、日常的な選択肢としては限定的な位置づけとなっています。ブレンド米や備蓄米も一定の需要はあるものの、全体構成に大きな変化は見られず、銘柄米が引き続き主流の選択肢であることが示されています。

この傾向からは、自ら銘柄米を積極的に選択している消費者層と、店頭での選択肢が限られているために結果的に銘柄米を購入する層の両方が一定程度存在していると考えられます。

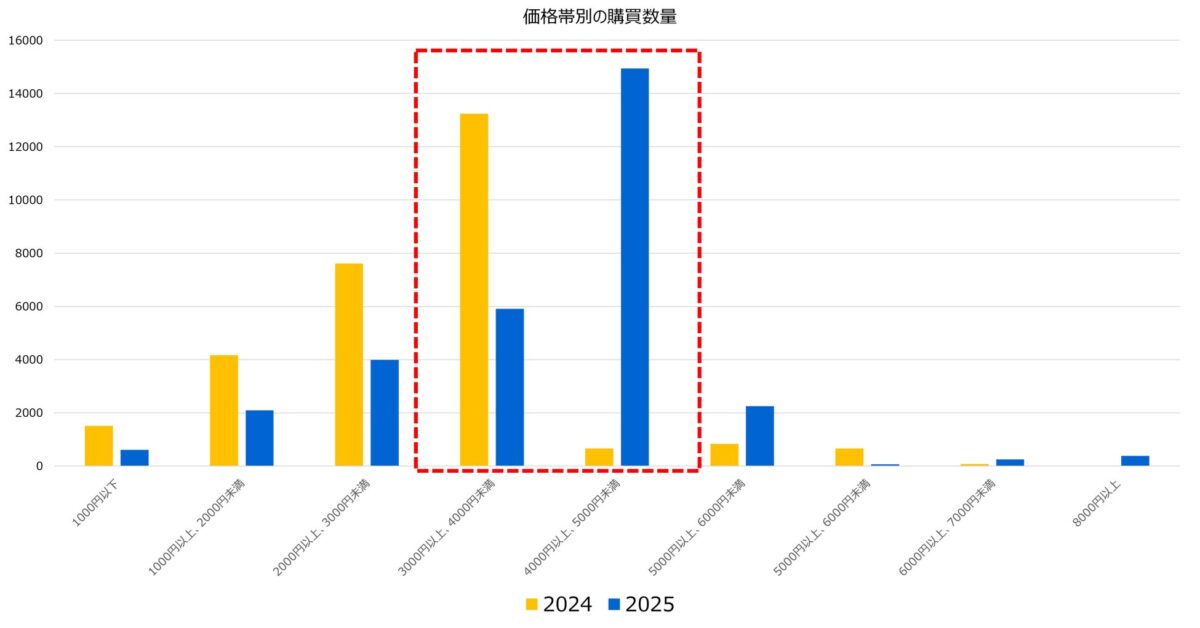

平均購入価格は前年度比較で1,000円の値上がり

調査結果からは価格面での大きな変化も確認されているようです。2024年の同時期と比較して、銘柄米・ブレンド米・備蓄米全体の平均購入単価が上昇しています。特に注目すべきは、最も購入が多かった価格帯が「4,000円以上5,000円未満」となり、前年よりも1,000円高い水準に移行していることです。

この価格帯の上昇は、原材料費の高騰や物流コストの増加、そして国際的な穀物市場の変動などが影響していると考えられます。消費者は価格上昇に直面しながらも、依然として銘柄米への支出を維持していることがデータから読み取れます。

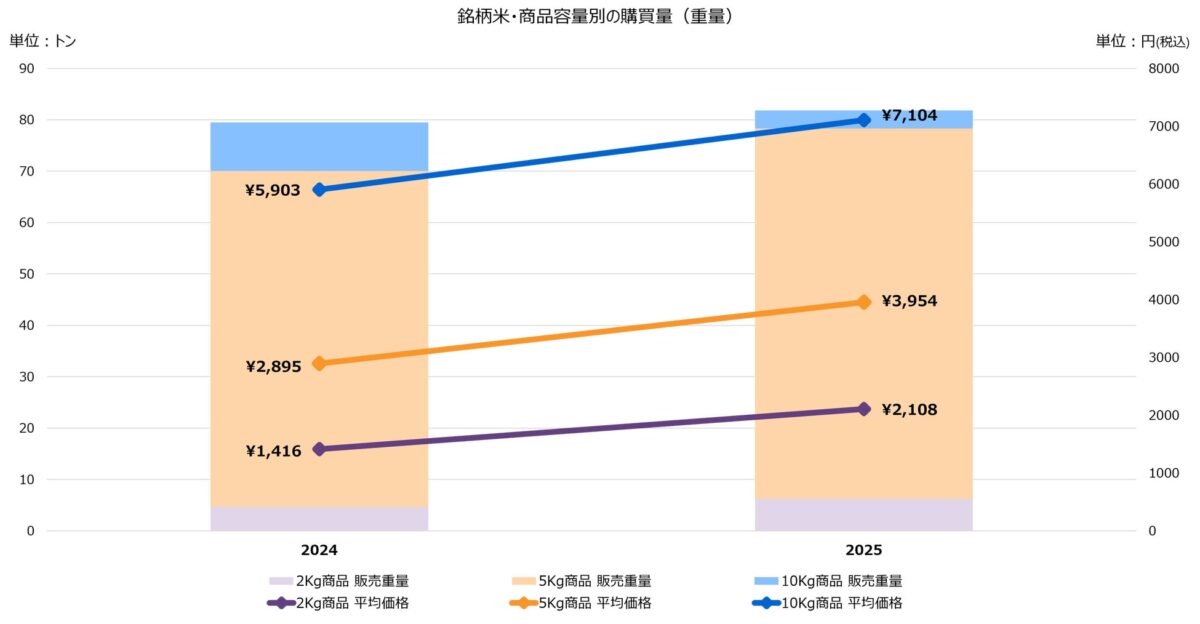

銘柄米、価格上昇にも関わらず全体の消費量は増加

興味深いことに、銘柄米の平均価格が全体的に上昇傾向にあるにもかかわらず、総消費量は減少していないとのことです。分析によれば、2kgと5kgの商品カテゴリーが、10kg商品の販売重量減少を補う形で購入されており、結果として全体の消費量は維持または増加していることが確認されました。

これは消費者が価格上昇に対応して購入パターンを変更しながらも、米という基本的な食品に対する需要は堅調であることを示しています。特に日本の食文化において米は依然として中心的な位置を占めており、その需要の強さがこのデータからも裏付けられています。

世代間における購買変化(銘柄米)

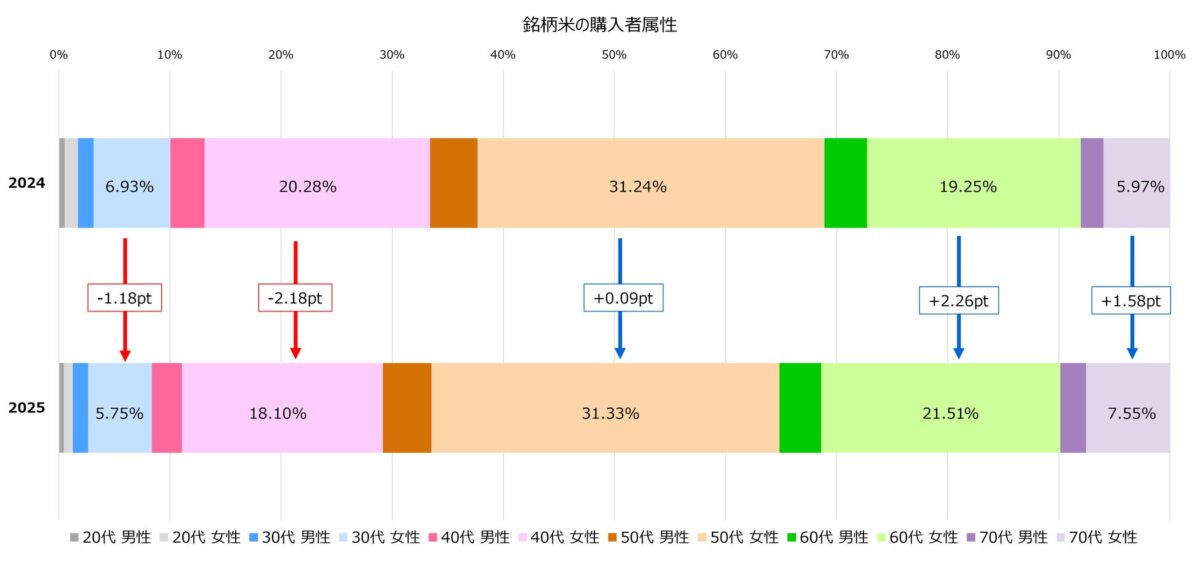

調査では世代間での購買行動の違いも明らかになりました。銘柄米に関しては、50代以上の消費者層での購入が増加している一方で、40代以下の層では減少傾向が見られるとのことです。

この世代間格差は、家族構成の変化や経済状況、食習慣の違いなどが影響していると考えられます。若年層では外食やコンビニ食、レトルト食品などへの支出が増える傾向にある一方で、50代以上の世代では従来の食習慣を維持し、自宅での炊飯を中心とした食生活を続ける傾向があることがうかがえます。

データ分析の詳細情報

今回の調査は以下の条件で実施されたとのことです。

- 対象期間:①2024年9月1日~2024年10月15日 ②2025年9月1日~2025年10月15日

- 対象店舗:「スマートレシート®」加盟店

- 対象商品:米(銘柄米、ブレンド米、備蓄米)※パックご飯商品除く、容量180g以上

- 対象者:対象期間で2期間のいずれにおいても米商品の購買がある消費者

これらの詳細な条件設定により、新米シーズンにおける消費者行動の変化を正確に捉えることが可能になったようです。約270万人というサンプル数の大きさも、データの信頼性を高めている要因といえます。

出典元: 東芝デジタルソリューションズ株式会社 プレスリリース