株式会社ネオマーケティングは2025年2月5日から7日にかけて、全国の20歳以上の男女を対象に「自社SNS」をテーマとしたインターネットリサーチを実施したことを発表しました。この調査では、企業SNSアカウントの運用担当者に対して、投稿内容や文体、注力施策、フォロワーとの関係性などを調査し、2021年に実施した同様の調査結果と比較しながら分析されています。

この記事の目次

調査背景

近年、SNSは企業の集客・販売・採用といったあらゆるマーケティング活動において欠かせないチャネルとなっています。運用担当者のスキルや戦略によって成果に大きな差が生まれる一方で、「どのSNSに注力すべきか」「フォロワーとの関係性をどう築くか」「KPI達成に向けて何を重視するべきか」など、多くの企業が様々な課題を抱えているのが現状です。

このような背景から、ネオマーケティング社は企業SNSアカウントの運用実態を明らかにし、4年間で何が変わり、今後どのような視点が求められるのかを探るために本調査を実施したとのことです。

調査概要

調査方法:株式会社ネオマーケティングが運営するアンケートシステムを利用したWEBアンケート方式

調査対象:全国の20歳~69歳の男女で、勤務先もしくは自身のビジネスにおいてSNS運用を担当している方(toCビジネスモデル:500名、toC以外のビジネスモデル:466名)

有効回答数:966名

調査実施日:2025年2月5日(水)~2025年2月7日(金)

主な調査結果

フォロワーへのアクションがKPI達成に直結

調査結果によると、KPI達成している運用担当者は未達成の担当者の約2〜3倍、フォロワーへいいね・返信を行っていることが明らかになったとのことです。具体的には、KPI達成している運用担当者の50%以上が「定期的にコメント・返信をしている」「定期的にいいね・保存をしている」と回答しているのに対し、KPI達成していない運用担当者ではどちらも20%未満にとどまっているそうです。

この結果から、SNSでフォロワーを増やしたり、フォロワーからのアクションを得るためには、運用側から能動的にコミュニケーションを取ることや、同様のアクションを返すことが重要であるとネオマーケティング社は指摘しています。

動画系SNSへの投資が増加傾向

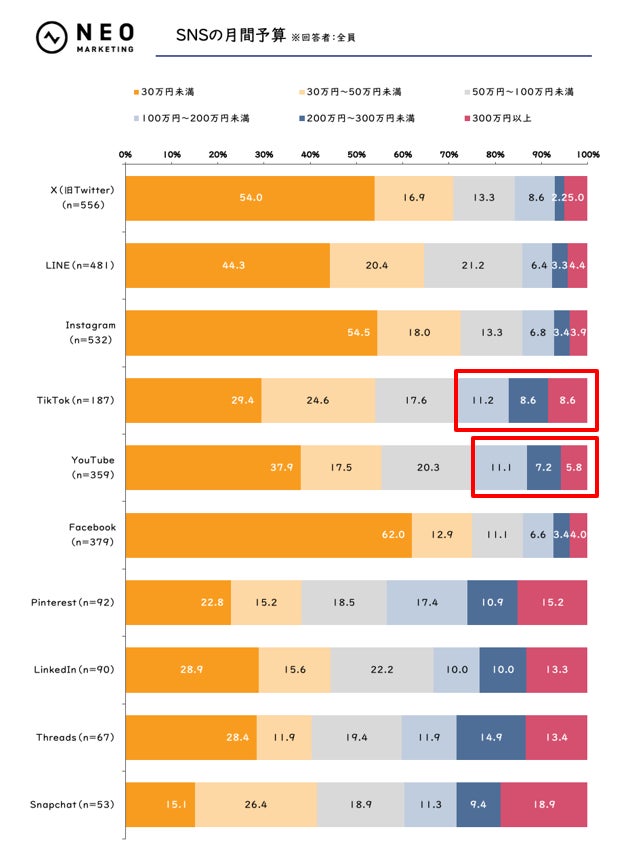

SNSの月間予算に関しては、動画系SNS(TikTok・YouTube)に高予算を投じる企業が増加傾向にあることが浮き彫りになったとのことです。特に「TikTok」では100万円以上の予算をかける企業が28.4%に上り、300万円以上の比率も8.6%と、主要SNSの中では突出していることが報告されています。一方、「X(旧Twitter)」や「Instagram」は「30万円未満」が50%を超えており、従来型SNSでは比較的少額運用が主流となっているようです。

利用しているSNSの種類

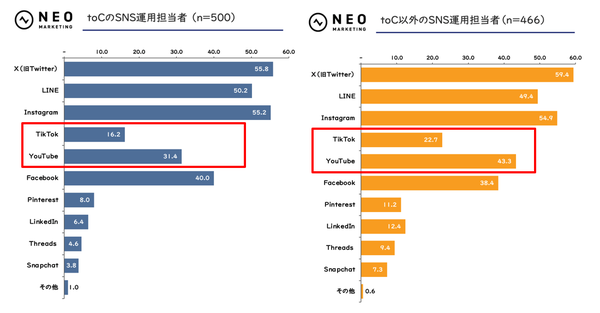

ビジネスモデル別にSNS利用状況を見ると、10個中7個のSNSにおいて、「toC以外」のSNS運用担当者の利用率が「toC」の担当者よりも高い結果となったことが報告されています。

特にショート動画アプリ「TikTok」や動画共有プラットフォーム「YouTube」の利用率の差は大きく、「toC」のSNS運用担当者の「TikTok」利用率は16.2%、「YouTube」利用率は31.4%だったのに対し、「toC以外」のSNS運用担当者では「TikTok」利用率が22.7%、「YouTube」利用率が43.3%と、それぞれ6.5ポイント・11.9ポイントの差が開いていることがわかりました。

このことから、対法人ビジネスを展開する企業の方が幅広くSNSに挑戦しており、特に動画を扱うSNSに積極的に取り組んでいることが明らかになったとネオマーケティング社は分析しています。

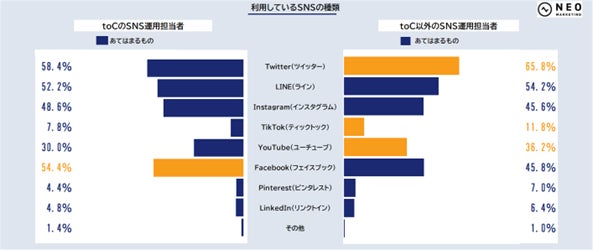

2021年調査との比較

2021年の調査と比較すると、「toC」のSNS運用担当者の「TikTok」利用率は7.8%から16.2%へ、「YouTube」利用率は30.0%から31.4%へと上昇したことがわかります。同様に「toC以外」の担当者でも「TikTok」利用率が11.8%から22.7%に、「YouTube」利用率が36.2%から43.3%に増加しているとのことです。

この約4年間で、ビジネスモデルの違いに関わらず、動画系SNSの利用率がさらに高まっていることが調査から明らかになりました。

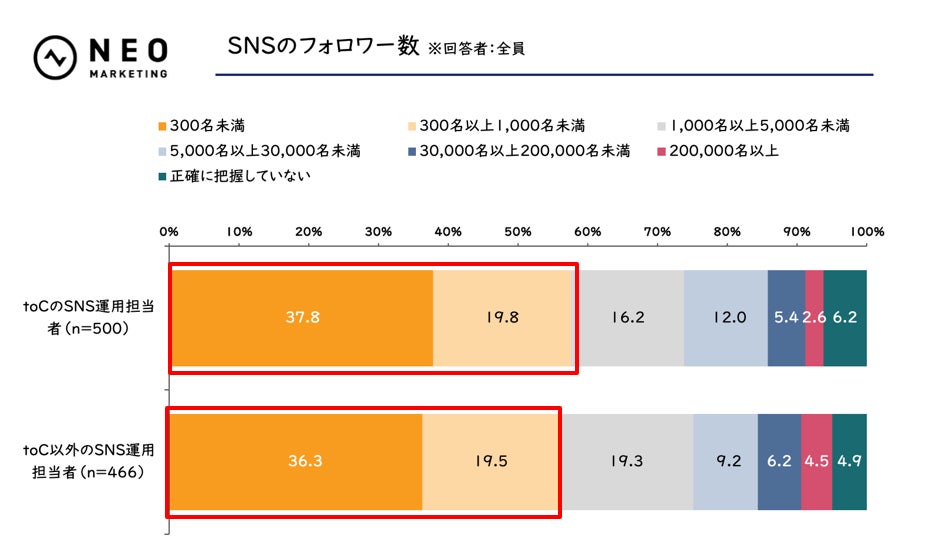

SNSのフォロワー数

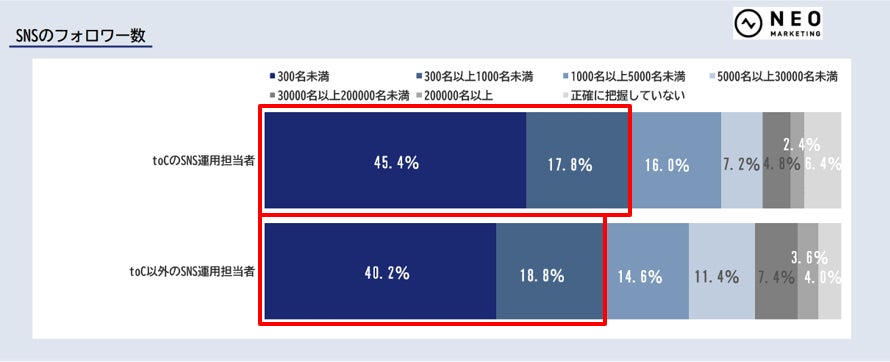

【2021年調査】

2021年の調査と比較して、全体的に企業アカウントのフォロワー規模が拡大していることが判明したとネオマーケティング社は報告しています。2021年調査では「toC」のSNSにおけるフォロワー1000名未満の割合は63.2%、「toC以外」では59.0%でしたが、今回の調査ではそれぞれ57.6%・55.8%にまで減少しているとのことです。

これは、SNS活用がより本格化し、戦略的な運用が浸透してきたことの表れと考えられます。特に、SNSが単なる情報発信の場から、ブランディングや顧客接点の重要なチャネルとして位置付けられるようになったことで、企業側の運用リソースやノウハウも向上しているようです。

また、リールやショート動画など拡散力の高いフォーマットの活用や、アルゴリズムを意識した投稿設計の普及も、フォロワー増加を全体的に後押ししている要因と言えるでしょう。

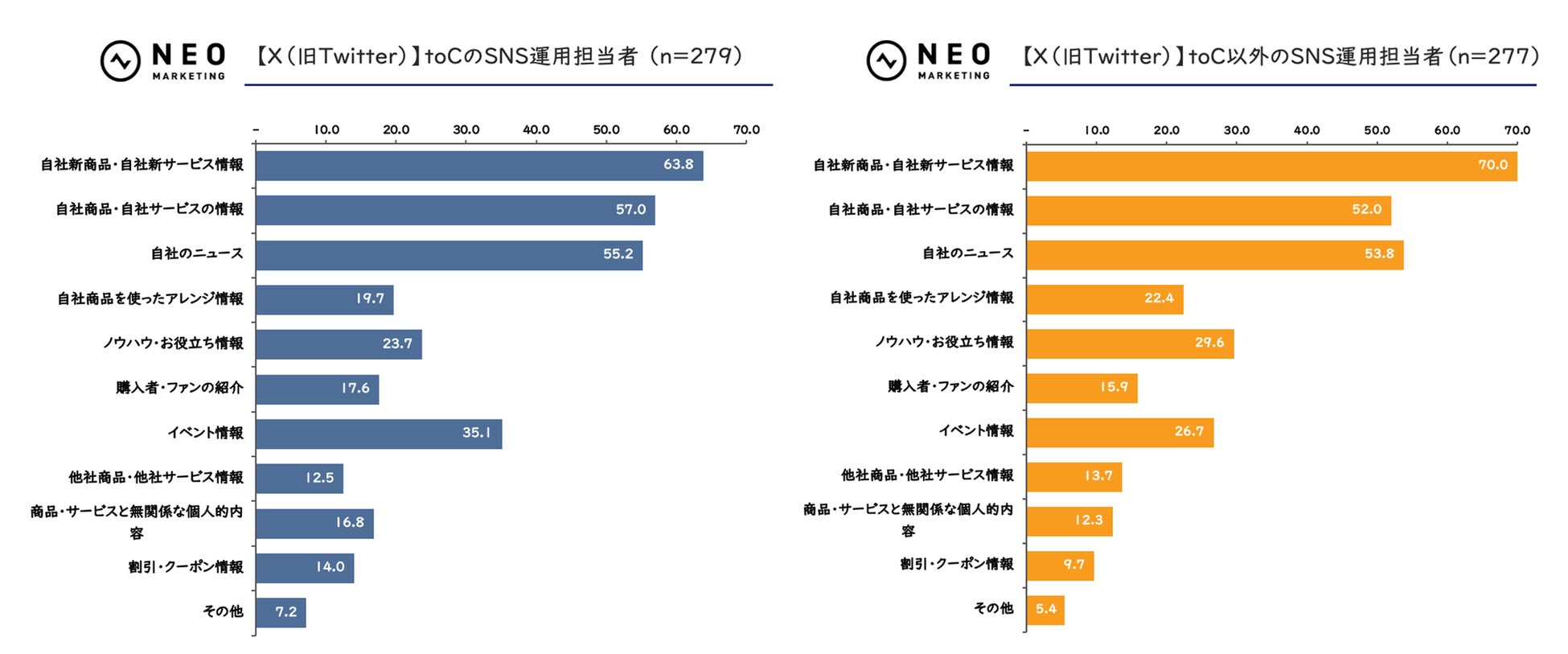

SNSの投稿内容

「X(旧Twitter)」の場合、「toC」と「toC以外」のどちらもトップが「自社新商品・自社新サービス情報」となっており、次いで「自社商品・自社サービスの情報」または「自社のニュース」、さらに「ノウハウ・お役立ち情報」「イベント情報」が続いていることが明らかになりました。全体的に両者の投稿内容の傾向は近似していることがわかったとのことです。

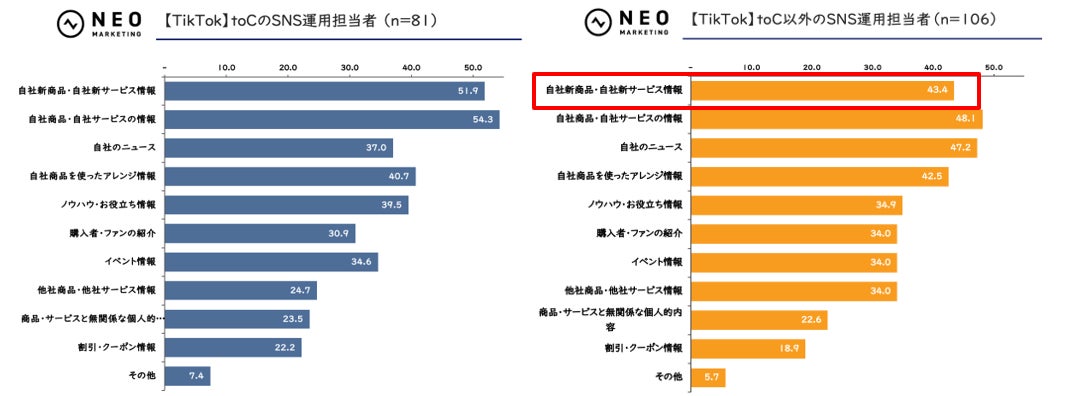

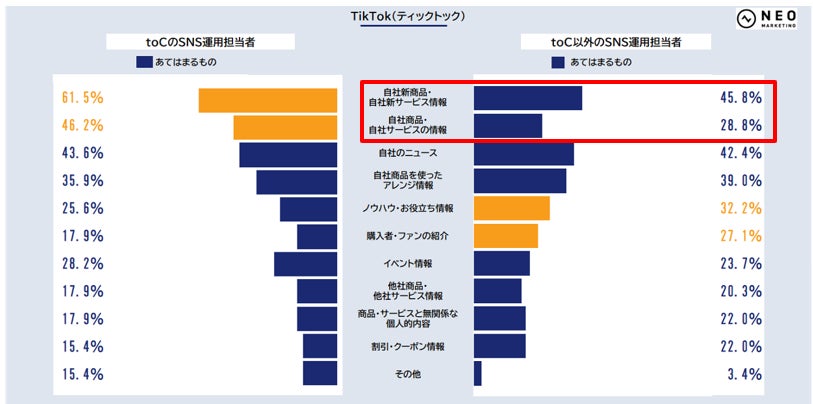

「TikTok」の場合、投稿内容に明確な違いが見られたと報告されています。「toC」では「自社新商品・自社新サービス情報」「自社商品・自社サービスの情報」といった売上に直結する宣伝色の強い投稿や「ノウハウ・お役立ち情報」の比率が高い一方、「toC以外」では「自社のニュース」「購入者・ファンの紹介」「他社商品・他社サービス情報」など、売上には直結しないが認知や比較・検討材料となる投稿が多い傾向にあるようです。

エンターテイメント性の強いコンテンツが求められるTikTokにおいて、法人向け製品・サービスを提供する「toC以外」の企業は直接的な宣伝が難しいため、様々なアプローチを試行錯誤している様子がうかがえると分析されています。

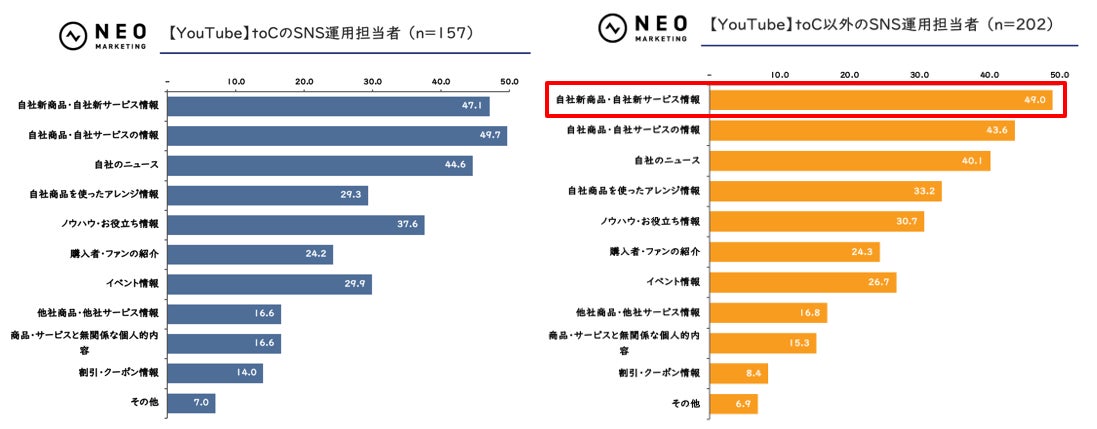

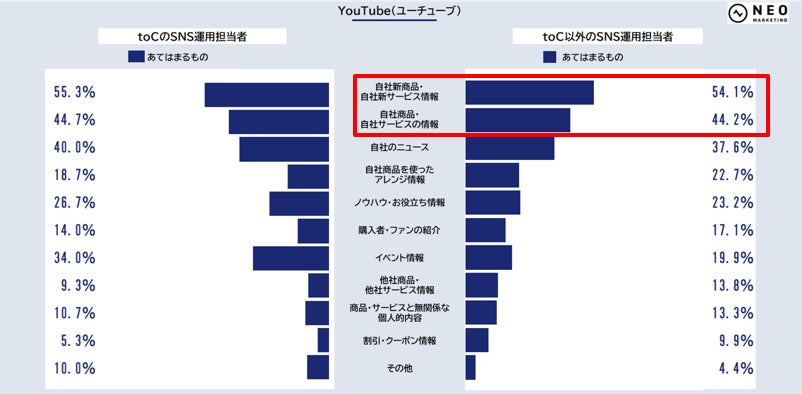

同じ動画系SNSである「TikTok」と「YouTube」を比較すると、「toC」「toC以外」どちらのビジネスモデルにおいても、ほぼすべての投稿種類で「TikTok」の利用率が「YouTube」を上回っていたことが報告されています。

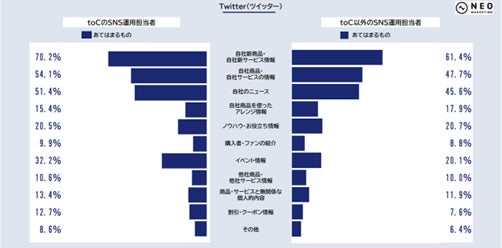

2021年調査との比較

この傾向は2021年の調査よりも顕著になっているとのことです。今回の調査において、「toC以外」で「YouTube」が「TikTok」を上回ったのは「自社新商品・自社新サービス情報」のみで、その差は5.6ポイントにとどまったと報告されています。一方、2021年調査では「toC以外」の「自社新商品・自社新サービス情報」「自社商品・自社サービスの情報」の投稿利用率において、「TikTok」より「YouTube」の方がそれぞれ8.3ポイント・15.4ポイントも高くなっていたそうです。

この結果から、企業のSNS運用において、綿密に制作された長尺動画よりも、比較的カジュアルに作成できる短尺動画で認知や売上につなげようという潮流が形成されていることがうかがえると分析されています。

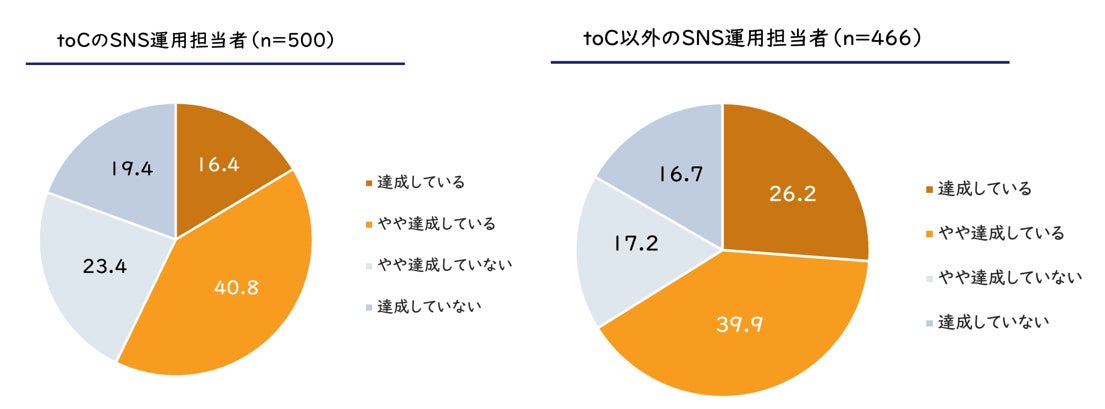

SNS運用におけるKPI達成状況

「toC」「toC以外」どちらのビジネスモデルでも、半数以上の運用担当者がKPIを達成していると回答していることがわかりました。しかし、最もポジティブな選択肢である「達成している」の割合を比較すると、「toC以外」が26.2%であるのに対し、「toC」は16.4%にとどまっていたとのことです。

両者のKPI設定の傾向が近似していることを踏まえると、「toC」向けSNS運用のKPI水準が相対的に高く設定されている可能性があるとネオマーケティング社は分析しています。また、「toC」企業は一般ユーザーやインフルエンサーと同じ環境で競争しなければならず、エンターテイメント性・話題性・即時性がより強く求められるため、KPI達成のハードルが高くなっていると考えられています。

SNSの月間予算

SNSの月間予算(広告費含む)については、動画系SNS(TikTok・YouTube)に高額な予算を投じる企業が増加傾向にあることが明らかになったと報告されています。特に「TikTok」では100万円以上の予算をかける企業が28.4%にのぼり、300万円以上の比率も8.6%と、主要SNSの中で突出した結果となっているとのことです。

投稿がユーザーによって二次的に拡散されたり、ユーザー生成コンテンツ(UGC)が生まれたりする可能性が高い「TikTok」では、少ない予算でも爆発的な注目を集める「バズ投稿」が生まれる可能性が高く、投資対効果が大きいと判断する企業が増えているものと推察されています。

SNS運用で力を入れていること

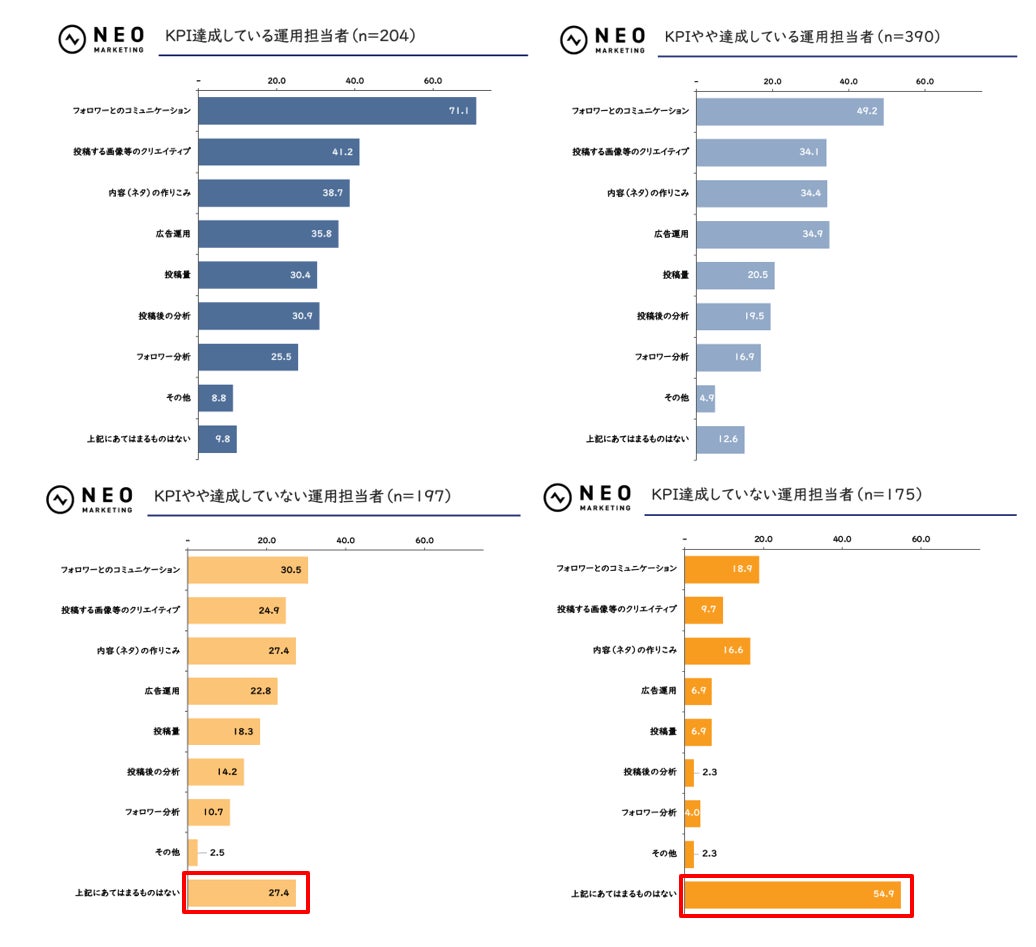

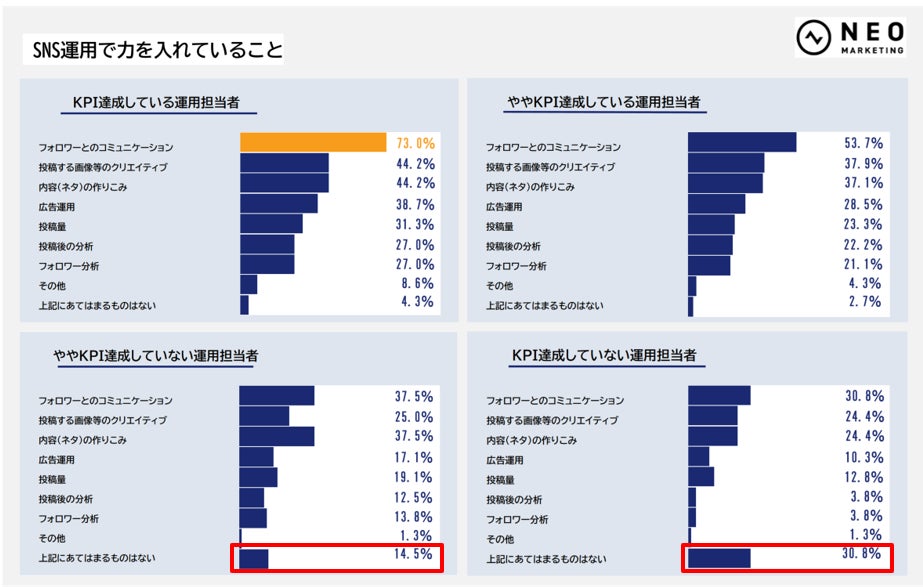

KPI達成度が高い運用担当者ほど「フォロワーとのコミュニケーション」を最重視していることが明らかになったと報告されています。特に「KPI達成している運用担当者」の71.1%が同項目を挙げており、他のすべての項目を大きく上回っているとのことです。

これは一方的な情報発信ではなく「対話型の運用」こそが成果につながる重要な鍵であることを示していると分析されています。また、KPI達成している運用担当者は「クリエイティブ(41.2%)」や「内容(ネタ)の作り込み(38.7%)」への注力も高く、視覚的な工夫と内容の充実を両立させる意識が高いことがわかります。

一方、「KPI達成していない運用担当者」では「上記にあてはまるものはない」の回答が54.9%と過半数を占め、戦略的な運用の欠如やリソース不足が課題として浮かび上がっていると指摘されています。

2021年調査との比較

2021年調査と比較すると、KPI未達成層で「上記にあてはまるものはない」と回答する割合が大幅に増加していることがわかりました。これはKPI達成層と未達成層の間で「運用姿勢の差」がより明確になってきていることを示唆していると分析されています。

この約4年間でSNS運用はより高度化・専門化が進み、成果を出している企業ほど戦略的な取り組みに注力する一方、リソースやノウハウが不足している企業は効果的な施策を打てず、手応えも得られにくくなっているという二極化が進んでいる可能性があるとネオマーケティング社は指摘しています。

また、SNSの競争環境が激化し、アルゴリズムやトレンドの変化スピードも加速する中で、「何をすべきか分からない」状態に陥る企業が増えていることも、この結果から読み取れるとのことです。

フォロワーからのアクション

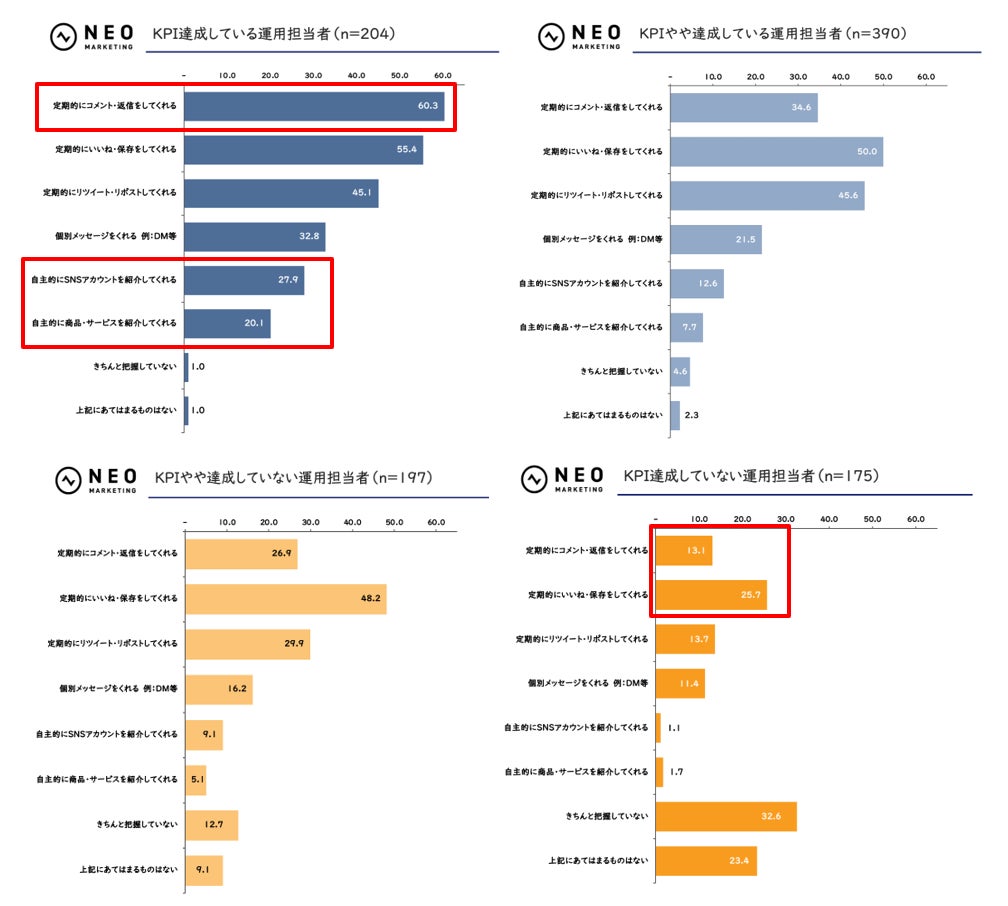

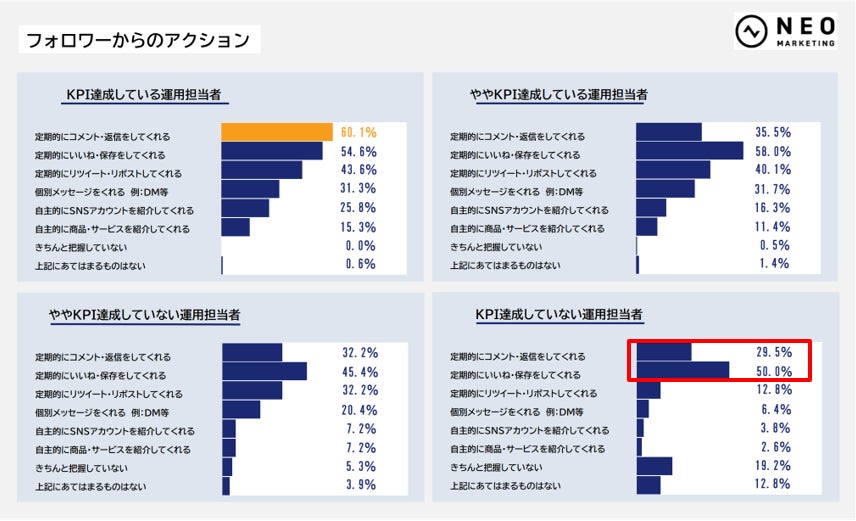

KPI達成度が高い担当者ほど、フォロワーからの能動的なアクションを多く引き出している実態が明らかになったと報告されています。特に「定期的にコメント・返信をしてくれる」「自主的にSNSアカウントを紹介してくれる」「自主的に商品・サービスを紹介してくれる」といった、単なる「いいね」を超えた深い関与を示すアクションの割合が高くなっているとのことです。

一方、KPI未達成層は「いいね」すら得られにくく、「きちんと把握していない」という回答も30%を超えており、フォロワーの反応を分析する余裕がない、あるいは運用に自信が持てない状況がうかがえると分析されています。

興味深いのは、KPI項目として「エンゲージメント率」を重視している担当者は少数派であるにもかかわらず、結果的にKPI達成層の多くが「濃いエンゲージメント」を実現している点です。これは、リーチやフォロワー数増加といった定量目標に向けた施策が、結果的にフォロワーとの関係性深化にも寄与していることを示唆していると考察されています。

2021年調査との比較

2021年調査と比較すると、KPI未達成層がフォロワーから得ているアクションの割合が大幅に減少していることがわかりました。2021年では「定期的にコメント・返信をしてくれる」が29.5%、「定期的にいいね・保存をしてくれる」が50.0%だったのに対し、今回はそれぞれ13.1%・25.7%にとどまったと報告されています。

この結果からも、SNS運用における成功企業と苦戦企業の二極化がさらに進んでいることがうかがえるとネオマーケティング社は分析しています。

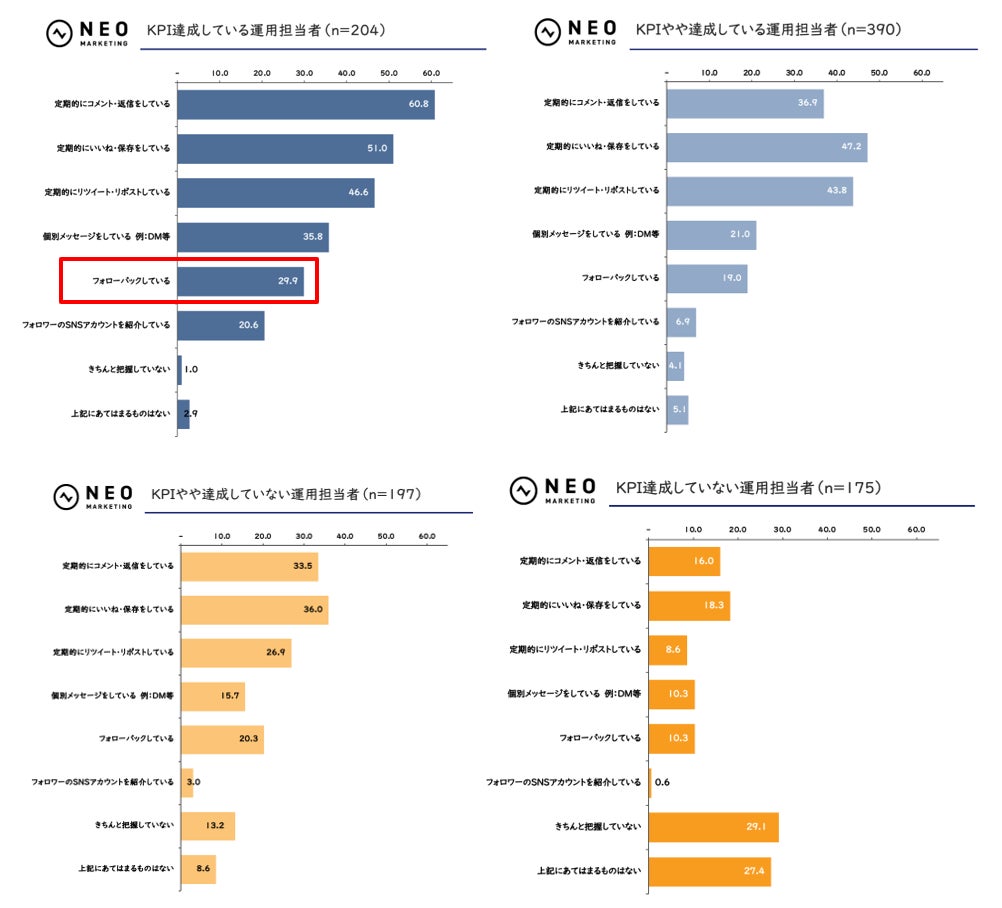

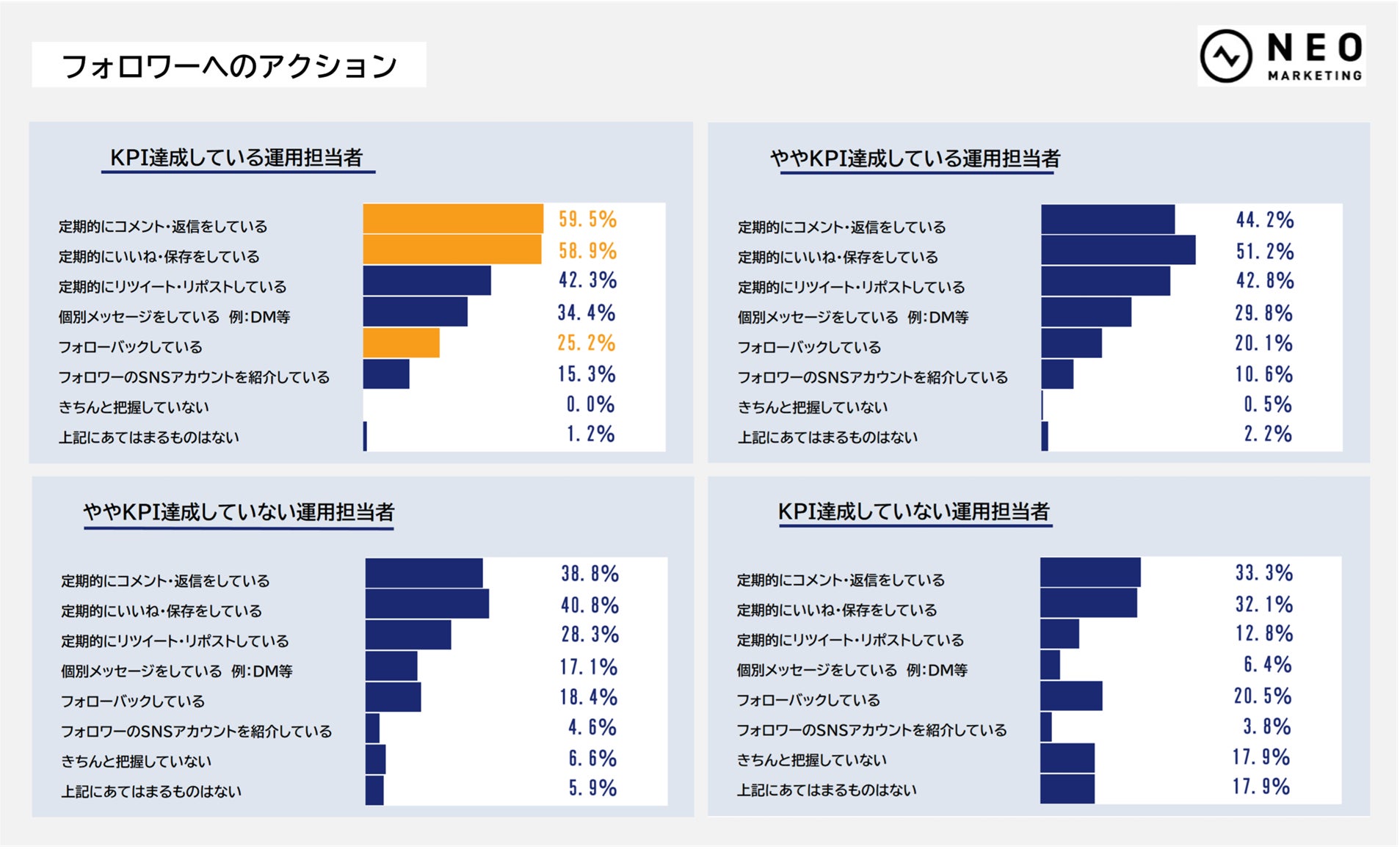

フォロワーへのアクション

KPI達成度が高い担当者ほど、フォロワーへ「定期的にコメント・返信をしている」「定期的にいいね・保存をしている」と回答した割合が高くなっていることが明らかになったと報告されています。「KPI達成している運用担当者」はどちらのアクションも50%を超えているのに対し、「KPI達成していない運用担当者」はどちらも20%未満と、その差は2.78~3.8倍に達しているとのことです。

2021年調査と比較すると、KPI達成していない運用担当者のアクションが全体的に減少傾向にあり、SNS運用における成功と失敗の差がより拡大していることがわかるとネオマーケティング社は指摘しています。

フォロワーを増やし、フォロワーからのアクションを引き出すためには、企業側から能動的にコミュニケーションを取ること、フォロワーのアクションに対して同様の反応を返すことが重要であることが、この結果からも裏付けられたと分析されています。

一方で、リスク管理やブランドイメージ保護の観点からか、KPI達成している運用担当者でも「フォローバックしている」割合は29.9%にとどまっているようです。フォローバックが難しい場合でも、積極的な「いいね」やコメント・返信によって、フォロワーとの関係性を十分に構築できることが示唆されています。

調査の詳細情報やその他の質問(SNS投稿の文体、ハッシュタグ利用、今後注力するSNS、運用課題など)については、ネオマーケティング社のウェブサイトで公開されているPDFでご確認いただけます。

出典元:株式会社ネオマーケティング