産経新聞グループの調査会社である産経リサーチ&データ(代表取締役社長・栗本洋)と、東京大学の学生が主体となって運営する一般社団法人「ルール形成戦略機構」(代表理事・別枝寛仁)が共同で、コメに関するインターネットアンケート調査を実施したことが発表されました。この調査は2025年4月30日から5月7日までの8日間実施され、2683人からの回答が集計されています。その結果、国のコメ関連施策については9割の回答者が「不満」を持っていることが明らかになりました。

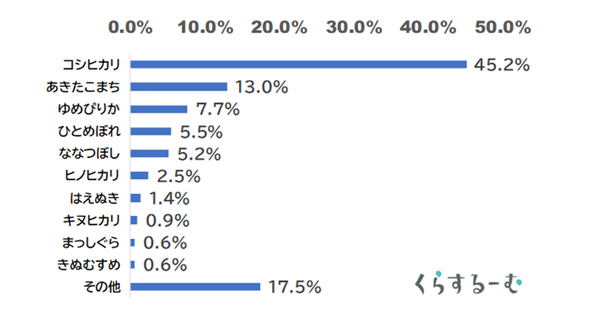

■好きなブランド米は「コシヒカリ」がトップ、産地は新潟県が最多

好みのコメのブランドと産地を問う質問では、ブランド部門で「コシヒカリ」が45.2%を獲得し、2位の「あきたこまち」(13.0%)を大きく引き離す結果となりました。産地については、新潟県が28.3%でトップ、次いで秋田県が11.1%、北海道が10.6%と続いています。この調査は、令和5年度に米穀安定供給確保支援機構が調査した品種別作付割合上位10銘柄を対象としています。

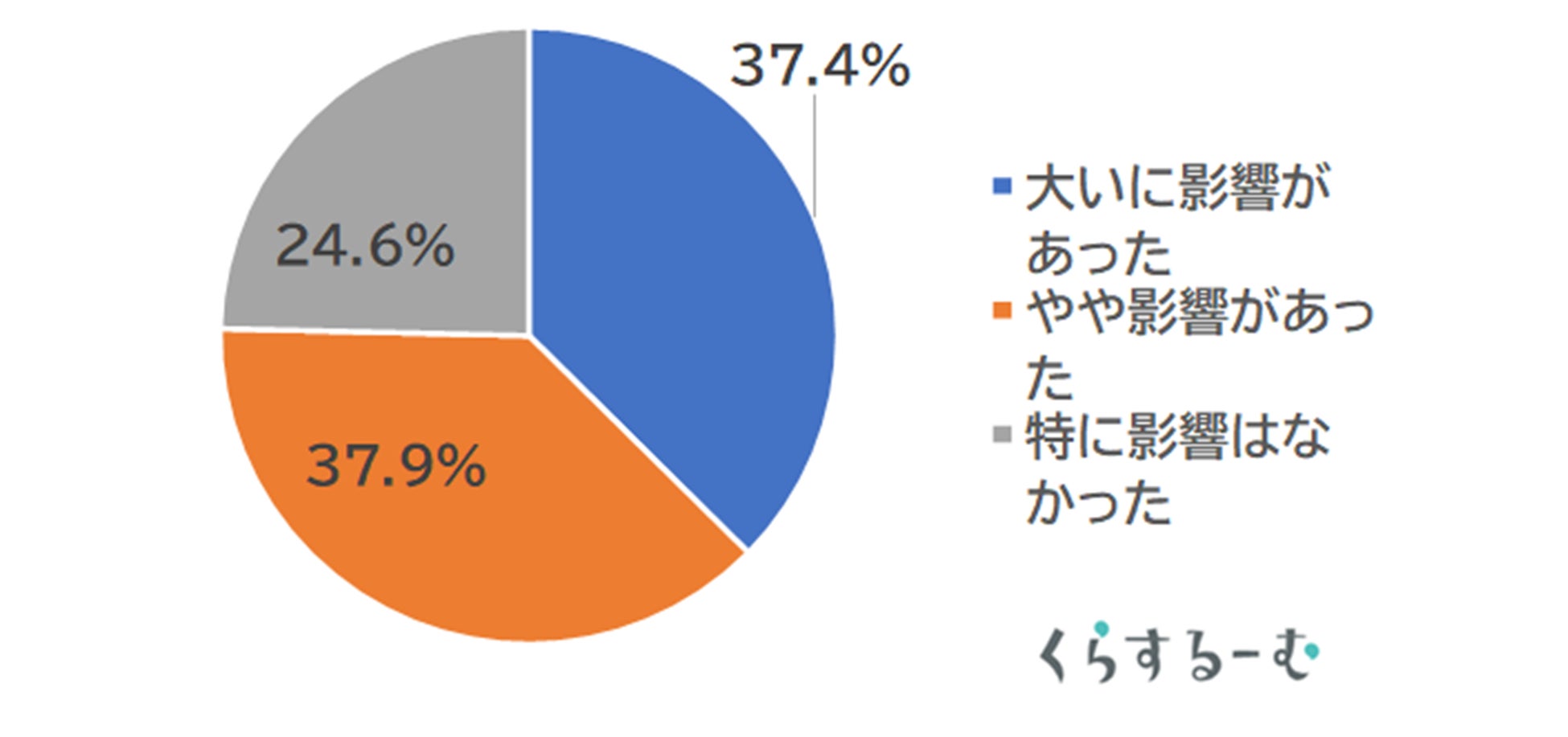

■4人に3人がコメ不足・価格高騰の影響を実感

コメの不足や価格高騰による影響について質問したところ、「大いに影響があった」と回答した人が37.4%、「やや影響があった」と答えた人が37.9%で、合計75.4%の回答者が何らかの「影響があった」と回答しています。

■食生活への影響:麺類・パン消費増加も

コメの不足や価格高騰の影響を受けたと回答した人に、どのような影響があったかを複数選択方式で尋ねたところ、「麺類の消費が増えた」と答えた人が31.3%、「パンの消費が増えた」と回答した人が26.2%、「ごはんを食べる量が減った」という回答が25.6%となりました。また、コメを求めて店舗を探し回ったという人も23.9%存在しました。

一方で、影響を受けながらも「食生活は変えなかった」と答えた人は30.4%でした。「その他」の回答では、コメの価格高騰によってその分おかずの品質を落とした方や、普段より質の落ちるコメを購入するようになった方などの意見が寄せられています。

また、あまり影響を受けなかったと回答した人にその理由を尋ねたところ、「もともとあまりご飯を食べない」が26.5%、「農家の親族等から分けてもらえている」が18.2%という結果でした。

■コメの転売対策:法規制を求める声が9割超

「コメの転売対策に法規制が必要と思いますか?」という質問に対しては、「新たな法規制で転売を取り締まるべきだ」が67.7%、「現行法で可能な範囲で転売を取り締まるべきだ」が24.0%となり、合計91.7%の回答者がコメの転売対策として何らかの法規制を求めていることが判明しました。

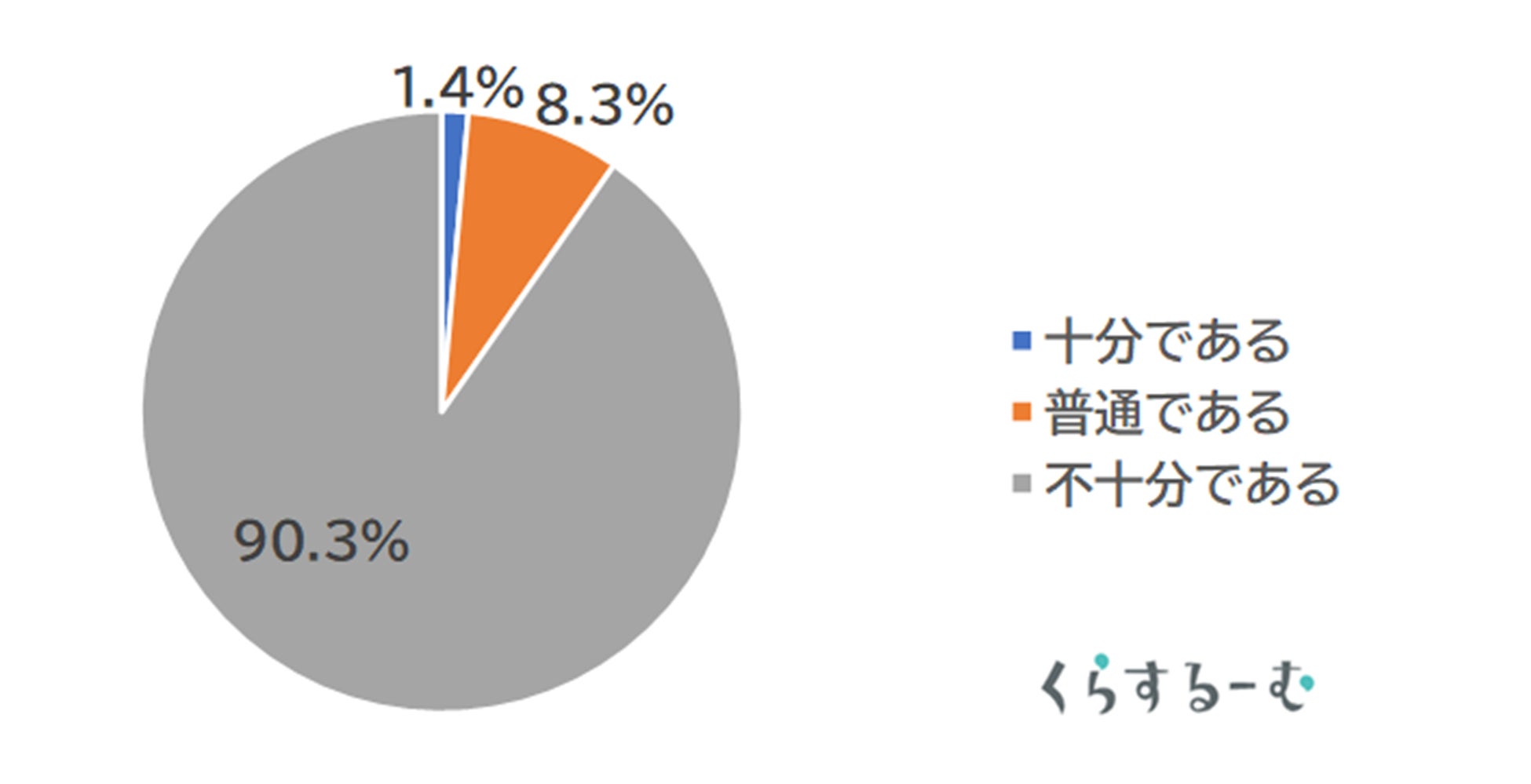

■国の施策に対する評価:9割が「不十分」

「コメの流通に関する国の施策は十分と思いますか?」との問いに対して、90.3%の回答者が「不十分である」と回答しています。この結果から、多くの国民が現在の国によるコメ流通政策に満足していないことが浮き彫りとなりました。

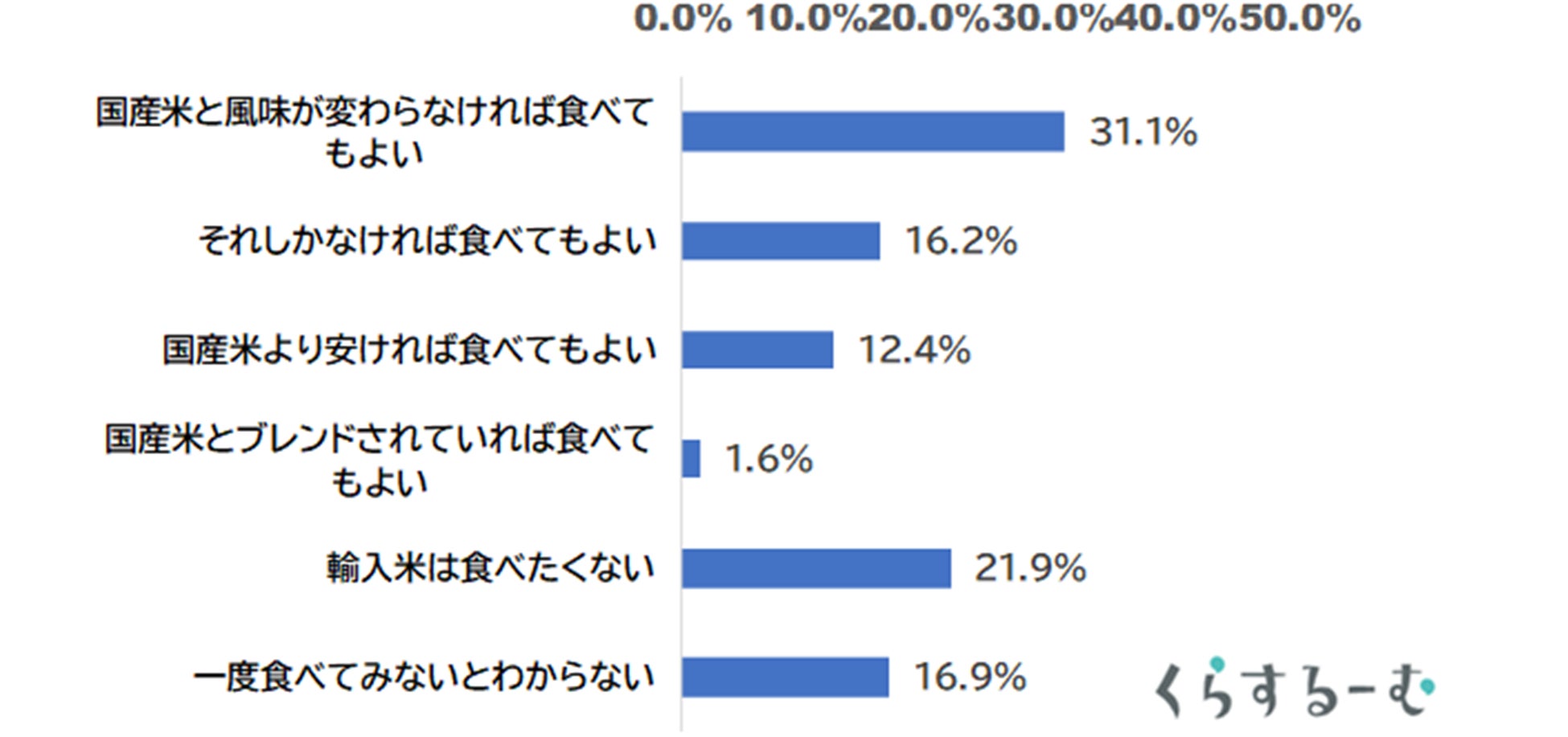

■備蓄米や輸入米に対する意識調査

国産の新米不足が問題となる中、備蓄米や輸入米についての見解も調査されました。「政府備蓄米のような過去の年度の収穫のコメを流通させることはどう思いますか?」という質問には、「もっと早い段階で備蓄米を放出するべきだった」と考える回答者が72.8%に達しました。

また、「政府備蓄米を食べることについてどう思いますか?」という質問では、「風味を保って保管されていれば食べてもよい」と答えた人が47.6%となりました。

さらに「輸入米についてはどう感じますか?」との問いには、「国産米と風味が変わらなければ食べてもよい」と答えた人が31.1%でした。調査結果からは、備蓄米よりも輸入米に対してより強い抵抗感を持つ人が多いことが示されています。

【分析コメント】一般社団法人ルール形成戦略機構 乙川文隆氏

コメの価格高騰に関しては、75%の回答者が「生活に影響がある」と答え、そのうち4分の1以上が「主食を麺類やパンに移した」と回答しており、政府のコメ対策について9割が不満を持っていることが明らかになりました。

転売対策については、9割を超える回答者が今後の法規制を求めています。2025年4月に施行された「食料供給困難事態対策法」は、コメや小麦などの供給量が平年と比較して2割以上減少することを基準としていますが、現状ではコメの生産量が需要量とほぼバランスしているため、対応が不十分といえます。

コメの価格安定は、家計への直接的な影響だけでなく、コメをはじめとする農業従事者の生活保障や流通業界への影響、さらには米国との関税交渉にまで関わる重要な政策課題となっています。このことから、参院選を前に政権の真価が問われる状況となっています。

【調査概要】

調査名:コメについてのアンケート

調査対象:有効回答 2683人

調査期間:2025年4月30日~5月7日

調査方法:産経リサーチ&データのサイト「くらするーむ」会員を対象としたインターネット調査

■回答者詳細

性別:男性 1765人(65.8%) 女性 918人(34.2%)

年代別:20代まで28人(1.0%)、30代89人(3.3%)、40代268人(10.0%)、50代563人(21.0%)、60代920人(34.3%)、70代656人(24.5%)、80代以上159人(5.9%)

出典元:産経リサーチ&データ、一般社団法人ルール形成戦略機構