株式会社 読売広告社(本社:東京都港区 代表取締役社長:菊地英之、以下「YOMIKO」)は、同社の子会社である株式会社ショッパーインサイト(本社:東京都港区 代表取締役社長:湯川孝一)が保有する日本最大級の食品ID-POS購買行動データベース「real shopper SM*」を基に、食品スーパーでの肉類の購買傾向の変化を解析しました。この分析は、肉類購入のトレンドや国産牛と輸入牛の価格動向に関する新たな洞察を提供します。

分析ポイント

1) 食肉類の購入率に下降傾向が見られる

2) 輸入牛の単価金額は前年比105%前後を推移

3) 和牛しゃぶしゃぶ用の購入客単価及び購入点数が増加傾向

この記事の目次

1)食肉類の購入率は下降傾向

特に牛肉の購入率と購入金額が減少。食肉の購入品が変化している可能性あり

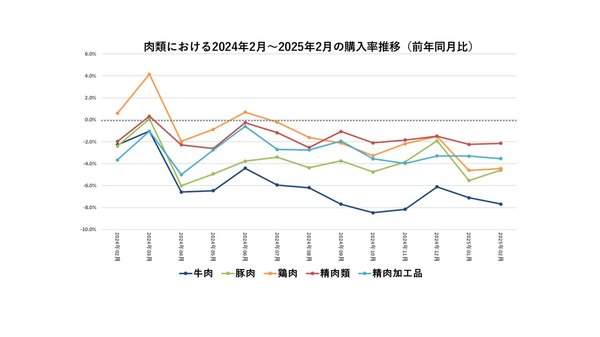

2024年2月から2025年2月の期間における牛肉・豚肉・鶏肉・各種精肉(羊肉、馬肉、ひき肉など)・精肉加工品(味付肉・ベーコン・ハム・ソーセージなど)の購入率(前年同月比)について分析した結果、すべての肉類において減少傾向が確認されました。特に、牛肉は2024年2月には精肉加工品や豚肉よりも高い購入率でしたが、2024年4月以降は低下が顕著になっています。2025年2月時点では、精肉類、鶏肉、豚肉と比較して、牛肉の購入率は7.7%減少し、最も低迷しています。これは、米や野菜などの価格上昇に伴い、牛肉の購買を控える動きが影響していると考えられます。

2025年2月時点の買い物客1人あたりの購入金額(前年同月比)を年齢層別に分析すると、20代から50代、80代層で豚肉・各種精肉・精肉加工品の購入金額が上昇していることが判明しました。一方で、牛肉と鶏肉は全世代で購入金額の減少が見受けられます。このことから、豚肉や精肉類、精肉加工品の購入金額の増加とは対照的に、牛肉や鶏肉の購入が減少していることが明らかになり、食肉の購入傾向に変化が現れています。

2)単価の推移、和牛・国産牛は安定的、輸入牛は105%前後で推移。

円安の影響を受け、輸入牛の単価が前年よりも上昇傾向

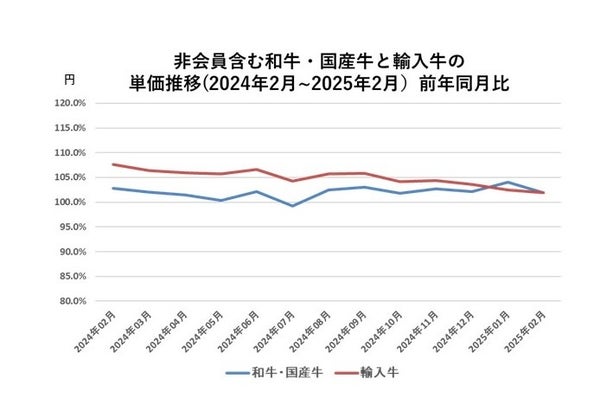

牛肉市場を和牛・国産牛と輸入牛に分け、単価推移の前年との比較(前年同月比)を行った結果、輸入牛の単価は前年比105%前後で推移しており、円安の影響により2023年から2024年にかけて大きく値上がりしたことが明らかになりました。一方、和牛・国産牛は年間を通じての価格変動幅が小さく、今後国産回帰の傾向が見られる可能性があります。

3)和牛しゃぶしゃぶ用は購入客単価も購入点数も増加傾向

肉類全体では価格の上昇により購入点数は減少

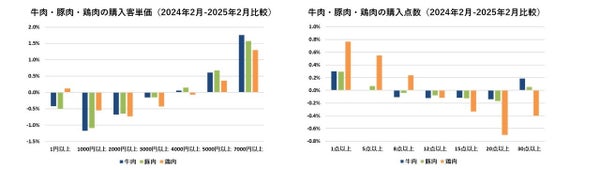

牛肉・豚肉・鶏肉について、購入客単価及び購入点数(2024年2月と2025年2月を比較)を考察した結果、客単価は上昇する一方、購入点数が減少していることから、商品の単価上昇が影響していると考えられます。

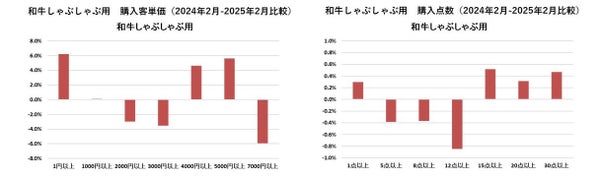

用途別では「和牛しゃぶしゃぶ用」の中価格帯の購入客単価が増加し、購入点数も増加傾向にある

和牛の用途別(角切り、うす切り、切り落とし、しゃぶしゃぶ用、ステーキ・カツ用、焼肉用)において購入金額が増加していた和牛しゃぶしゃぶ用を詳細に解析した結果、4000円、5000円以上の中価格帯の客単価が増加し、購入点数も増え続けていることが判明しました。このように、牛肉全体の購入率が減少している一方で、特定の品種や用途においては購入客単価や点数が増加していることが観察されます。

YOMIKOは今後も、これらの分析結果に基づき、クライアント企業の発展を支援するためのサービス提供を続けてまいります。

* real shopper SM:食品スーパーのID-POSデータに基づき生鮮総菜を含む全ての食品購買状況を全国規模の買物客単位で解析可能なデータベース。

出典元:株式会社 読売広告社